Sprachpolitik

Deutschlehrende sind Schlüsselfiguren

Mindestens 4.000 zusätzliche Lehrende für Deutsch als Fremdsprache werden weltweit gebraucht. Denn für interessierte Fachkräfte und Studierende sind Sprachkenntnisse der Schlüssel zur Integration. Nur gut geschulte Lehrende in den Herkunftsländern können hier effektiv Abhilfe schaffen. Das thematisierte eine zweitägige Fachtagung in Berlin: „Keine Fachkräfte ohne Lehrkräfte“.

Von Elske Brault

Fortbildungsexpert*innen des Goethe-Instituts informieren über das Programm (Axel Grimpe, Goethe-Institut Jakarta, Steffen Kaupp, Goethe-Institut Hanoi, Jörg Klinner, Goethe-Institut Sao Paolo, Katina Klänhard, Zentrale). | © Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

Alle Seiten finden Spracherwerb wichtig

Guter Deutschunterricht ist die Voraussetzung dafür, dass die Einwanderung nach Deutschland gelingt. Genau erforscht hat das Thomas Liebig, leitender Ökonom bei der OECD. Er hat Einwanderungswillige und bereits Eingewanderte weltweit befragt, welchen Stellenwert sie selbst der deutschen Sprache für eine erfolgreiche Übersiedlung beimessen. Bereits vor der Reise nach Deutschland gaben sich nur wenige der Illusion hin, sie würden allein mit englischen Sprachkenntnissen durchkommen. Doch bei den bereits Angekommenen ist die Sache dann klar: Sie empfinden es als besonders wichtig, die Sprache zu beherrschen, damit das neue Leben in Deutschland gelingt. Spätestens dann wird deutlich, dass guter Deutschunterricht im Herkunftsland darauf abzielen sollte, die Kommunikationsfähigkeit zu stärken. „Die Bereitschaft, Deutsch vor der Einreise zu lernen, ist bei den Kandidaten im Ausland sehr hoch – aber die Möglichkeiten sind beschränkt“, bilanziert Liebig. In Ländern wie Mexiko, Kenia oder Indien hält die Lehrkräfteausbildung nicht Schritt mit der Nachfrage.Die Germanistik-Professorin Surana Vibah von der Universität Mumbai berichtet lachend, sie sei am Vortag vom Anruf des Bildungsministers einer großen indischen Provinz geweckt worden: „Er fragte, ob wir 10.000 Fachkräften deutsch beibringen könnten. Es ginge um eine Vereinbarung mit Baden-Württemberg." Vom Vertreter des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD, der mit auf dem Podium saß, forderte Vibah Stipendien für Deutschlehrkräfte oder andere Formen der finanziellen Unterstützung. Denn auch das ist eine Hürde: Lehrende sind im Ausland häufig schlechter bezahlt und weniger angesehen als in Deutschland. Das Goethe-Institut versucht mit speziellen Programmen und Kooperationen, dem Mangel entgegenzuwirken, damit beispielsweise in Vietnam Deutschunterricht in Zukunft zum Angebot an berufsbildenden Schulen gehört.

Prof. Surana Vibah von der Universität in Mumbai berichtet über das Potential von Deutsch als Fremdsprache in Indien. | © Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

Kleingruppen und verbesserte Lehrkräfteausbildung

In vielen Ländern fehlt es an grundlegenden methodisch-didaktischen Kenntnissen: Tradition ist dort Frontalunterricht mit sechzig Lernenden, die von der Lehrkraft vorgekaute Sätze nachsprechen. Und in den Prüfungen wird Grammatik abgefragt, etwa das Verb im Satz zu erkennen. Stattdessen müssten Gespräche über Gefühle und Alltagsprobleme in Kleingruppen geübt werden. Eine verbesserte Lehrkräfteausbildung soll in Zukunft alte Gewohnheiten aufbrechen und nicht nur Deutschkenntnisse vermitteln, sondern moderne Unterrichtsgestaltung. Als zentrale Forderungen an eine bedarfsgerechte Lehrkräfteausbildung im Ausland formulierte Jan Sprenger, Bereichsleiter für Fortbildung beim Goethe-Institut:- Deutschlehrkräften gute Arbeits- und Karrieremöglichkeiten anzubieten,

- mit Stipendien Deutschlandaufenthalte zu ermöglichen, so dass die Lehrenden mit praktischen und landeskundlichen Kenntnissen in ihrem Heimatland unterrichten können,

- auch in ausländischen Bildungssystemen eine Anerkennung der Qualifikation herzustellen.

Amira El-Ahl (Moderatorin), Christoph Mohr (Bereichsleiter Vernetzungsprogramm) und Jan Sprenger (Bereichsleiter Fortbildungen) geben einen Überblick über die Schwerpunkte der Veranstaltung. | © Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

Weitere Forderungen wurden in den Workshops der Tagung laut, so beispielsweise, Fachkenntnisse und Sprachkenntnisse zusammenzubringen und den Deutschunterricht branchenspezifisch auszurichten: Eine Pflegekraft benötigt medizinische Fachausdrücke, ein Elektrotechniker muss Bauteile benennen können. In Deutschland gibt es solche nach Fachbereichen getrennte Lerngruppen bereits, im Ausland müssten die Lehrenden dafür ausgebildet werden.

4.000 zusätzliche Deutschlehrkräfte braucht es in den kommenden Jahren, um den Bedarf zu decken, sagt Goethe-Präsidentin Carola Lentz. Das neue Fachkräfte-Einwanderungs-Gesetz, seit Juni 2024 in allen Punkten in Kraft, erleichtert den Zuzug von ausgebildeten Arbeitskräften nach Deutschland. Allerdings: „Deutsch stand dabei nicht im Mittelpunkt“, gibt Boris Petschulat vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zu, „für die meisten Visa sind Sprachkenntnisse nicht erforderlich.“

Guter Deutschunterricht braucht gezielte Förderung

Umso wichtiger war es, den Beratenden in den Ministerien auf der Fachtagung deutlich zu machen, dass guter Deutschunterricht im Ausland gezielte Förderung und Ausbildungsprogramme braucht. Das Goethe-Institut hat ein breites Online-Angebot entwickelt, um einerseits neue Deutsch-Lehrkräfte zu gewinnen, andererseits auf die Einwanderung nach Deutschland vorzubereiten. Auf der Webseite „Mein Weg nach Deutschland“ gibt es Vorabinformationen zu vielen praktischen Fragen: Das Spektrum reicht von Steueranmeldung, Krankenversicherung bis zur Mülltrennung.

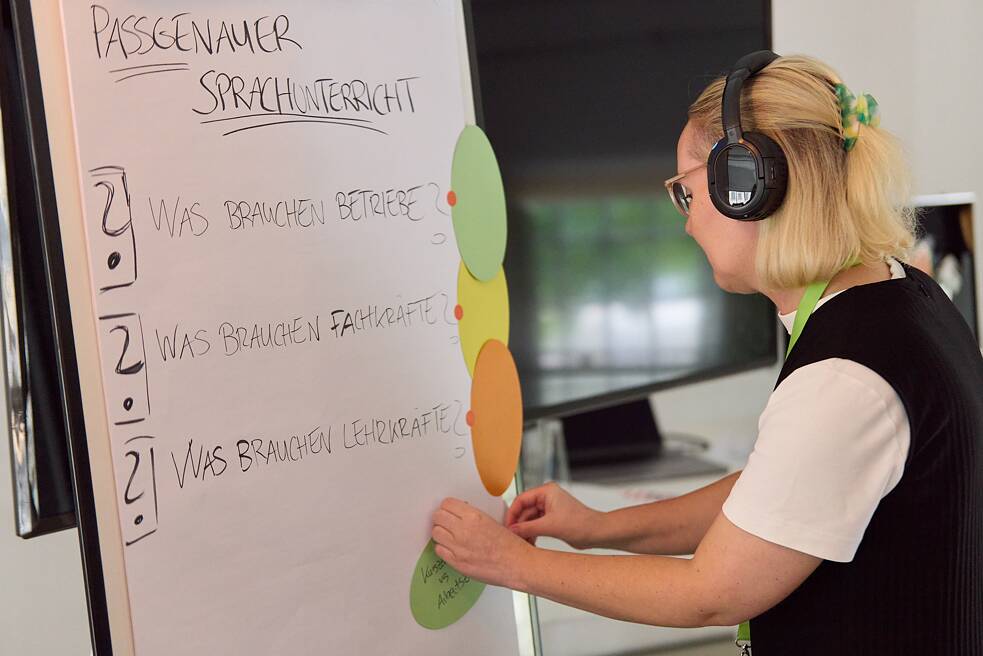

Wie muss sich der Sprachunterricht verändern, um den komplexen Anforderungen besser gerecht zu werden? | © Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

Das ist offensichtlich auch nötig, denn: „Deutschland war für mich ein Kulturschock“, sagt Houssame Mabrouk aus Marokko. Der gelernte Koch und Restaurantfachmann wurde durch ein GIZ-Projekt für ausgelernte Fachkräfte auf die Arbeitsmöglichkeit in Deutschland aufmerksam. Während der Corona-Pandemie lernte er Deutsch in Online-Kursen. Heute leitet er das Restaurant eines Familienbetriebs im bayerischen 3000-Einwohner-Ort Oberstaufen. Dass Einwandernde wie Mabrouk umgekehrt auch für die deutsche Gesellschaft eine Chance sind, hat die Fachtagung gezeigt. Die deutsche Sprache ist der Schlüssel zur Verständigung für beide Seiten, sie braucht kompetente, engagierte Vermittler.