Dass die Stadt Suzhou, die in China gemeinhin als Stadt der Gartenkultur bekannt ist, auch eine industrialisierte Seite hat, wird gerne übersehen. Die Geschichte eines Wanderarbeiters führt uns nach Shenxiang (沈巷村), einen industriellen Mikrokosmos im Südwesten Suzhous.

Der aus der Provinz Guilin stammende Quan Guirong (全桂荣) ist ein hagerer Mann. So ernst er auf dem Foto dreinblickt, so gerne lacht er im Gespräch. Der 37-jährige hat ein Jahrzehnt seines Lebens als Wanderarbeiter verbracht. Nun leitet er seit zehn Jahren eine gemeinnützige Organisation für Wanderarbeiter*innen. Es sind zwei Fragen, die ihn dabei umtreiben und auf die er bis heute keine Antwort gefunden hat: Warum ist es um das Leben der chinesischen Arbeiter so schlecht bestellt? Und – gibt es einen Ausweg aus dieser Misere?Quan Guirongs Reise als Wanderarbeiter begann 1999, zwei Jahre nachdem er in der neunten Klasse die Mittelschule abgeschlossen hatte. Zunächst verschlug es ihn in die südchinesischen Provinzen Guangdong, Zhejiang und Fujian, bis er schließlich in Suzhou landete. Es war ein Weg, der immer wieder von Schwierigkeiten begleitet wurde. Zum Beispiel als man ihn in illegale Geschäfte verwickeln wollte oder er wegen Problemen mit seiner vorübergehenden Aufenthaltserlaubnis von der Polizei festgenommen wurde. Im Rückblick sagt Quan Guirong: „Ich habe an allen möglichen Orten gewohnt und schon jede erdenkliche Arbeit gemacht“. Allerdings waren seine Jobs selten von langer Dauer und es ging meist um technisch wenig spezialisierte Tätigkeiten. Was gleichzeitig immer bedeutete: ein zwölfstündiger Arbeitstag, unerträgliche Arbeitsbedingungen, ein gleichbleibend niedriger Lohn und die Tatsache, dass sich so keine stabile Existenz aufbauen lässt.

Sein Leben als Wanderarbeiter lässt sich für Quan Guirong in einem Satz zusammenfassen: „Du kannst an einem Ort noch so viele Jahre malocht haben, du wirst nie dazugehören, bleibst für immer ein Außenseiter.“

Im Jahr 2009 kam Quan Guirong über eine Arbeiterinstitution in Kontakt mit der Hilfsorganisation Oxfam Hongkong. Im Dorf Shenxiang, das in der Suzhou angegliederten Gemeinde Mudu (木渎) liegt, fand er für eine Jahresmiete von gut zehntausend Yuan einen an die sechzig Quadratmeter großen Raum, in dem er das „Zuhause der Wanderarbeiter“ einrichtete. Das Service-Center dient den in der Umgebung wohnenden Arbeitern als Ort des Austauschs und der Freizeit und bietet darüberhinaus Rechtshilfe bei Arbeitsunfällen und Lohnforderungen an. Außer Quan Guirong arbeiten hier noch zwei weitere Angestellte, Xiao Ye (小叶) und Hua Jie (花姐). Xiao Ye kümmert sich um die Rechtsberatung, während Hua Jie für die Arbeiterinnen zuständig ist. Seit 2013 ist das „Zuhause der Wanderarbeiter“ beim städtischen Amt für Zivile Angelegenheiten offiziell als „Suzhou Migrant Workers Home Social Work Service Center“ (苏州星星家园社会工作服务中心) registriert.

Die Fluktuation in dem Industriegebiet Shenxiang ist groß und das „Zuhause der Wanderarbeiter“ ist einer der wenigen öffentlichen Räume, die den Wanderarbeiterinnen zur Verfügung stehen. Quan Guirong wird hier von allen einfach „Kleiner Quan“ genannt, was hier eine übliche Anrede ist. Durch diesen familiären Ton ist das Eis gleich gebrochen und auch wenn man sich noch nicht gut kennt, fühlt sich jeder eingeladen, sich für einen kurzen Plausch zu setzen.

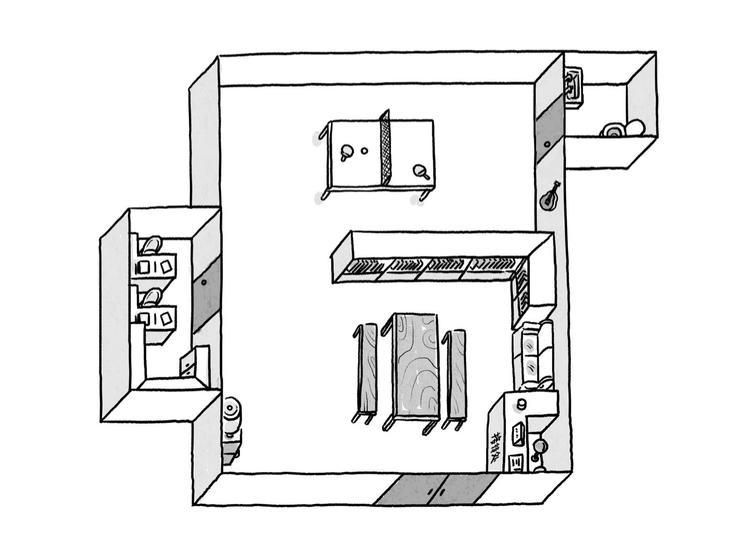

Im hinteren Teil der Einrichtung befindet sich eine Tischtennisplatte, an der Wand hängen zwei Gitarren; im vorderen Bereich wurde ein kleiner Lesesaal eingerichtet, in dessen Mitte ein großer rechteckiger Tisch mit zwei Bänken steht. Die Bibliothek besteht aus ausländischer und chinesischer Literatur, aber es finden sich auch technische Lehrbücher mit fachpraktischer Ausrichtung.

Zuhause der Wanderarbeiter

| Illustrationen: Lin Yuyao (林玉尧) | © QDaily (好奇心日报)

Quan Guirong hat in Shenxiang bereits in jeder Ecke gewohnt. Inzwischen betrachtet er den Wechsel seiner Unterkünfte eher als eine Art Feldforschung, wobei für ihn das literarische Schreiben zu einem wichtigen Ausdrucksmittel wurde, um seine Eindrücke festzuhalten.

Zuhause der Wanderarbeiter

| Illustrationen: Lin Yuyao (林玉尧) | © QDaily (好奇心日报)

Quan Guirong hat in Shenxiang bereits in jeder Ecke gewohnt. Inzwischen betrachtet er den Wechsel seiner Unterkünfte eher als eine Art Feldforschung, wobei für ihn das literarische Schreiben zu einem wichtigen Ausdrucksmittel wurde, um seine Eindrücke festzuhalten.Unter dem Titel Zur Miete auf sechs Quadratmetern (六平方的出租房) hat er bei bei QDaily (好奇心日报) eine Reihe kurzer Gedichte veröffentlicht, von denen das erste so lautet:

240 fürs Zimmer

1 Yuan für Strom

10 fürs Wasser, im Monat

soviel bin ich wert, auf sechs qm

ein Bett

ein kleiner Tisch

ein schmales Fenster

die Tür

die nackte Glühbirne

ein paar Bügel

für einen Sack Kleider

ist nun alles, was ich habe

Für Quan Guirong ist die Literatur eine Möglichkeit, sich innerlich zu befreien. Er erzählt von dem Roman, an dem er seit einigen Jahren schreibt. Wenn es gut läuft, bringt er am Tag bis zu sechstausend Schriftzeichen zu Papier. Immer geht es dabei um die Erfahrungen, die er sammelte, als er in Shenzhen in einer Fabrik für Handytastaturen arbeitete. „Dort habe ich als einfacher Arbeiter oder als Assistent des Ingenieurs alle möglichen Einblicke bekommen, da kann ich wirklich aus dem Nähkästchen plaudern“. Viel wichtiger als das Bedürfnis, sich anderen mitzuteilen, ist es für ihn jedoch, auf diese Weise mit seinen inneren Zweifeln klarzukommen.

Immer wieder erwähnt er, dass er eine Art Milieustudie über das frühere und das heutige Shenxiang schreiben möchte. Es soll vor allem um die Situation der Arbeiter gehen. Bisher hatte er allerdings immer das Gefühl, noch nicht gut genug sein und jemanden zu brauchen, der ihm weiterhilft. So sucht er unter anderem Aufklärung bei anthropologischen und ethnologischen Büchern.

Die Leitung der gemeinnützigen Organisation erwies sich von Anfang an als eher schwierig. Im April 2016 verabschiedete der Nationale Volkskongress das Gesetz der Volksrepublik China über die Steuerung von Aktivitäten ausländischer Nichtregierungsorganisationen (中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法). Wollen ausländische NGOs in China aktiv werden, müssen sie seitdem bei den entsprechenden Behörden aktenkundig werden und sich registrieren. Die Finanzierung gemeinnütziger Institutionen ist noch komplizierter. Luo Changfa (罗长发), der im Suzhouer Industriepark Shengpuzhen (胜浦镇) für den Maschinenhersteller Qidian ein kommunales Service-Center betreibt, berichtet QDaily, dass die Akquise von Finanzmitteln mit dem neuen NGO-Gesetz weiter erschwert wurde. Im letzten Jahr kam die Finanzierung für Qidian von der Shanghai United Foundation (上海联劝公益基金会), die sich vor allem um Wanderarbeiterinnen kümmert. Dreißig bis vierzig Institutionen haben bei der Stiftung Finanzierungsanträge gestellt. Letztlich wurden acht akzeptiert. Quan Guirong steht vor ähnlichen Problemen. Die Hilfsorganisation Oxfam Honkong, die sein Programm in der Vergangenheit finanziell unterstützt hat, hat die Zuschüsse in diesem Jahr um dreißig Prozent gekürzt. Quan Guirong hat dementsprechend umdisponiert. Sein eigenes Gehalt wird er nun nicht mehr über das „Zuhause der Wanderarbeiter“ beziehen, stattdessen will er wieder in der Fabrik arbeiten. Dahinter stehen auch andere Überlegungen, weil sich bei ihm in letzter Zeit familiäre Veränderungen ergeben haben: Sein Kind hatte gerade seinen ersten Geburtstag gefeiert, als im vorigen Jahr seine Schwiegermutter an einer Gehirnblutung verstarb. Dieses Jahr wurde bei seinem Schwiegervater Darmkrebs diagnostiziert. Die Kosten für die Medikamente belaufen sich monatlich auf mindestens zehntausend Yuan und dazu kommen im Monat noch 3.800 Yuan für einen Immobilienkredit. Quan Guirong meint dazu lakonisch: „Wer in der Mitte des Lebens steht, muss sich einerseits um die Kinder und anderseits um die Alten kümmern, das ist einfach lästig.“

Quan Guirong (rechts) in jungen Jahren und ein Mitbewohner

| © QDaily (好奇心日报)

NachErzählte Geschichte – Ein Leben als wanderarbeiter

Quan Guirong (rechts) in jungen Jahren und ein Mitbewohner

| © QDaily (好奇心日报)

NachErzählte Geschichte – Ein Leben als wanderarbeiter

Nachdem ich 1997 die Unterstufe der Mittelschule abgeschlossen hatte, blieb ich noch zwei Jahre auf dem Land in meiner Heimat Guilin, bevor ich mir in der Stadt Puning (普宁) in Guangdong eine Arbeit suchte. Puning ist die Stadt der Stoff- und Kleiderfabriken, die jedoch meist nicht mehr als kleine Familienbetriebe sind. Die kleineren Manufakturen bestehen nur aus ein bis zwei Mitarbeitern, aber auch in den größeren sind nur ein Dutzend Leute beschäftigt. Erst in der Stadt habe ich gemerkt, dass das Leben als einfacher Arbeiter alles andere als ein Zuckerschlecken ist. Früher hatte ich mir unter einem normalen Arbeiter jemanden vorgestellt, der außerhalb der Arbeit sein eigenes Privatleben führt und sich weiterbilden kann. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Wir schuften als Kontraktarbeiter für die Unternehmen wie ehemals die entrechteten Arbeiter der Republikzeit. Wenn wir nicht arbeiten oder schlafen, schlafen wir oder arbeiten. Es bleibt keine Zeit, um etwas zu lernen oder sich zu vergnügen. Es fühlt sich an, als wären wir wieder in der Gesellschaft von früher angelangt.In der Weberei, in der ich meinen ersten Job hatte, riss ich jeden Tag zwölf Stunden ab, ich arbeitete Tag und Nacht. Nach einer Woche reichte es mir. Obwohl ich zugeben muss, dass der Lohn damals noch ganz in Ordnung war. Als Einstiegsgehalt verdiente ich bereits vier- bis fünfhundert Yuan. Ein Kollege aus der Fabrik riet mir, noch etwas durchhalten, es sei alles nur eine Frage der Gewohnheit. Tatsächlich empfand ich den Job mit der Zeit nicht mehr als ganz so hart. Ich blieb also, und war trotzdem zutiefst deprimiert. Wir sind immerhin ein sozialistisches Land, dachte ich mir, wir befinden uns im Anfangsstadium des Sozialismus, doch warum ist die Situation für uns Arbeiter immer noch derart miserabel? Das war mir unbegreiflich. Wenn man so lebt und arbeitet, fühlt man sich wie ein Werkzeug.

Von meinem ersten Gehalt kaufte ich mir ein Buch. Wir bekamen übrigens nicht den vollen Lohn, der Boss behielt den Löwenanteil ein und zahlte uns nur ein- bis zweihundert Yuan im Monat aus. Eine Summe, die gerade so zum Leben reichte. Für die Gesamtausgabe von Lu Xun (鲁迅) zahlte ich zwar nur zehn Yuan, aber im Nachhinein stellte ich fest, dass das Buch nur eine Raubkopie war. Ich habe mich schon früh für Literatur interessiert und Lu Xun hat viele Geschichten über einfache Leute und auch zeitkritische Essays geschrieben. Ich wollte wissen, warum er sich so äußerte, warum er so schrieb; ob ich das, was ich erlebt habe, auch aufschreiben könnte und was wir in unserer Situation machen sollten. Ich besorgte mir außerdem ein paar Schulbücher für die obere Mittelschule, um etwas zu lernen. Wenn ich früher, als ich noch auf dem Land wohnte, verzweifelt war, hatte ich immer noch die Hoffnung, dass die Situation der Arbeiter in den Städten besser wäre. Doch jetzt war meine Stimmung nur noch bedrückt und hoffnungslos.

Viele der Landsleute, die aus meiner Provinz kommen, arbeiten im Perflussdelta in Zhongshan (中山) oder Dongguan (东莞), denen ergeht es noch schlechter. Manche bekommen im Monat nur etwas über hundert Yuan, doch wenn sie zurück auf die Felder gehen, haben sie erst recht kein Einkommen. In den neunziger Jahren konnte man auf dem Land in meiner Heimat kaum Geld verdienen. Während meiner Zeit in der Unterstufe der Mittelschule pflegte ich ein paar Brieffreundschaften. Wir waren allerdings zuhause so arm, dass ich in der Regel nicht einmal genug Taschengeld hatte, um mir Briefmarken zu kaufen. Gleichzeitig kamen auf meine Familie große Ausgaben zu. Ich erinnere mich, dass mein älterer Bruder damals Geld für seine Hochzeit brauchte und für den Bau eines Hauses brauchte er dann noch einmal Kohle.

Puning in Guangdong

| © Southern Forum

In den Fabriken von Puning wurden Kost und Logis in der Regel vom Boss gestellt. Man wohnte in den typischen Arbeiterunterkünften. Werkhallen und Schlafräume befanden sich in einem Raum, der nur durch eine Holz- oder Sperrholzwand abgetrennt wurde. Es war alles ziemlich beengt. Zwischen den Stockbetten verlief nur ein schmaler Gang. Eine andere Möglichkeit war, in einem leerstehenden Haus des Chefs zu wohnen, meist waren das Rohbauten. Und manchmal wohnte man auch mit den Arbeitern anderer Fabriken zusammen.

Puning in Guangdong

| © Southern Forum

In den Fabriken von Puning wurden Kost und Logis in der Regel vom Boss gestellt. Man wohnte in den typischen Arbeiterunterkünften. Werkhallen und Schlafräume befanden sich in einem Raum, der nur durch eine Holz- oder Sperrholzwand abgetrennt wurde. Es war alles ziemlich beengt. Zwischen den Stockbetten verlief nur ein schmaler Gang. Eine andere Möglichkeit war, in einem leerstehenden Haus des Chefs zu wohnen, meist waren das Rohbauten. Und manchmal wohnte man auch mit den Arbeitern anderer Fabriken zusammen.Ich habe in Puning fünf bis sechs Mal die Fabrik gewechselt und bin deshalb auch immer wieder umgezogen. So habe ich in allen drei Arten von Unterkünften gewohnt. Die kürzeste Phase betrug nur wenige Monate, die längste zwei Jahre. An diesen Orten hat man keinerlei nennenswerte Privatsphäre oder Freiheit. Außerdem kann einen der Boss jederzeit aufwecken, um einem Arbeit anzuschaffen. Wenn beispielsweise mitten in der Nacht Baumwollgarn geliefert wurde, wurde man einfach aus dem Bett geworfen.

In der ersten Fabrik waren die Bedingungen besonders katastrophal. Die Betten befanden sich in direkter Nachbarschaft zu den Maschinen. Während die Werkhalle an die hundert Quadratmeter groß war, hatte unser Wohnraum nur zehn Quadratmeter. Küche und Toiletten lagen direkt nebeneinander.

In der Küche war der Vater unseres Chefs für das Essen zuständig und der war ein alter Geizkragen. Wenn wir Nachtschicht hatten, bekamen wir erst gegen Mitternacht etwas zwischen die Zähne. Meistens sollten wir uns die Reste aufwärmen, die vom Abendessen der anderen übrig geblieben waren. Allerdings verstecke der Alte das übriggebliebene Gemüse, Fleisch und Öl. Wir wussten genau Bescheid, und doch war es unter unserer Würde, uns daran zu bedienen. Einmal hatte der Knicker das Speiseöl im Müll versteckt und entdeckte am nächsten Tag, dass es voll von Ameisen war. Aber anstatt es zu entsorgen, siebte er die Ameisen durch ein Tuch ab und verwendete das Öl noch zum Kochen. Einem Arbeiter auf Jiangxi platzte daraufhin der Kragen, „das esse ich nicht“, meinte er, „das wird weggekippt“. Ich war sehr hungrig. Ich sagte mir, dass ich das schließlich nicht mit eigenen Augen gesehen hatte, und aß das Essen trotzdem.

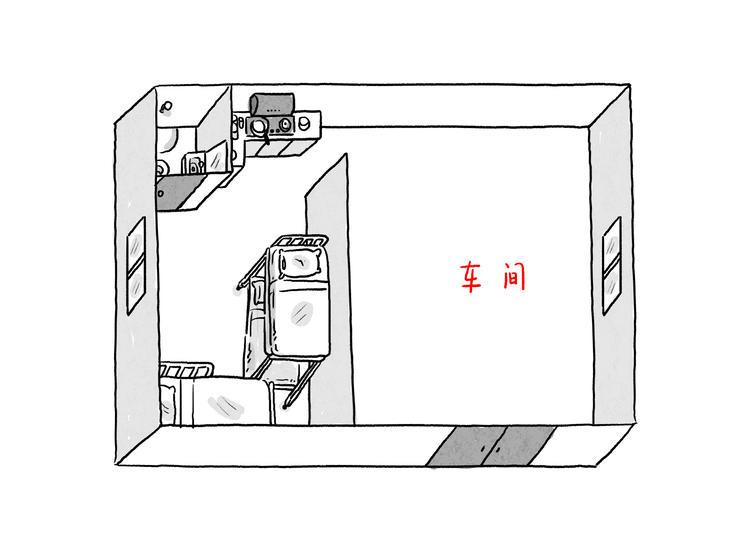

Familienbetrieb mit Werkhalle und Schlafstätte in einem Raum

| Illustrationen: Lin Yuyao (林玉尧) | © QDaily (好奇心日报)

Zwischen 1999 und 2000 ging es mir sehr schlecht. Nach über einem Jahr in der Fabrik hielt ich es nicht länger aus. Ich empfand die Gesellschaft als durch und durch böse. Die Situation der Arbeiter war jämmerlich. Außerdem konnte man sich in der Stadt nicht sicher fühlen, immer wieder kam es zu Schlägereien, sogar zu Schießereien. Einmal hatte die Stadtregierung Hundertschaften von Polizeikräften an einen Ort in der Nähe unserer Fabrik beordert, um Drogenhändler zu verhaften. Am Ende kam es aber zu keiner einzigen Festnahme. Angeblich weil ein paar Hauptwachtmeister der Polizeireviere von der Drogenmaffia geschmiert worden waren.

Familienbetrieb mit Werkhalle und Schlafstätte in einem Raum

| Illustrationen: Lin Yuyao (林玉尧) | © QDaily (好奇心日报)

Zwischen 1999 und 2000 ging es mir sehr schlecht. Nach über einem Jahr in der Fabrik hielt ich es nicht länger aus. Ich empfand die Gesellschaft als durch und durch böse. Die Situation der Arbeiter war jämmerlich. Außerdem konnte man sich in der Stadt nicht sicher fühlen, immer wieder kam es zu Schlägereien, sogar zu Schießereien. Einmal hatte die Stadtregierung Hundertschaften von Polizeikräften an einen Ort in der Nähe unserer Fabrik beordert, um Drogenhändler zu verhaften. Am Ende kam es aber zu keiner einzigen Festnahme. Angeblich weil ein paar Hauptwachtmeister der Polizeireviere von der Drogenmaffia geschmiert worden waren.Am Abend wagten wir uns alle kaum auf die Straße. Erstens fühlten wir uns dort nicht sicher und zweitens hatten wir Angst, man könnte uns die vorübergehende Aufenthaltserlaubnis abnehmen. Tatsächlich wurde ich zweimal verhaftet. Eines Tages war ich nach der Nachtschicht erst zum Mittagessen aufgestanden. Anschließend wollte ich draußen frische Luft schnappen und flanierte in meinen Hausschuhen die Straße entlang. Plötzlich schnitt mich ein Lieferwagen und kam schräg vor mir zum Stehen. Die Tür zur Fahrerkabine wurde ruckartig aufgestoßen. Darüber verwundert, dass mir das Auto den Weg abgeschnitten hatte, ging ich um den Wagen herum und lief einfach weiter. In dem Moment sprang jemand aus dem Auto und packte mich an der Schulter. Ich stieß ihn unwillkürlich von mir, „was soll das?“, fragte ich, „Kontrolle der Aufenthaltserlaubnis!“, damit war ich geliefert.

Damals benutzten die Polizeistationen Kastenwagen, um uns darin wie „Vieh“ abzutransportieren. Im geräumigen Frachtraum hatte man einfach ein kleines Fenster für die Sauerstoffzufuhr angebracht. Als die Tür zum Laderaum geöffnet wurde, sah ich, dass sich schon gut ein Dutzend Leute darin befanden. Nach und nach wuchs die Zahl auf über zwanzig an, so dass man in dem Kastenwagen nur noch stehen konnte. Manche hatten eine Aufenthaltsgenehmigung, die bei ihrer Festnahme zerrissen wurde. Außerdem gab es noch zwei, die aus einem anderen Ort in Guangdong gekommen waren, um Freunde zu besuchen. „Wie lange seid ihr schon hier?“, hatte man sie gefragt, „seit drei Tagen“. „Drei Tage und ihr habt euch nicht um eine Aufenthaltserlaubnis gekümmert? Rein mit euch!“

Die Arrestzelle des Polizeireviers war mit einer durchgehenden Betonpritsche ausgestattet, ganz hinten befand sich ein Pissoir. Zwanzig bis dreißig Leute warteten in diesem etwa zwanzig Quadratmeter großen Raum darauf, dass jemand kommt und die Kaution für sie bezahlt. Ich wurde von drei Uhr nachmittags bis abends um zehn festgehalten. Um fünf Uhr nachmittags schlug der Gefangenenwärter auf einen Metalleimer, „Essen fassen, Essen fassen!“ Die Reissuppe kostete dreißig Yuan. „Hier wird geblecht, egal ob ihr esst oder nicht“, meinte der Wärter und stellte eine gelbliche Emailleschüssel an den Eingang. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war uns allen der Appetit vergangen.

Damals benutzten die Polizeistationen Kastenwagen, um uns darin wie „Vieh“ abzutransportieren.

Damals war ich noch ziemlich unreif, man könnte auch sagen unverdorben. Ich glaubte noch an das Gute in mir und wollten den Rest meines Lebens einfach nicht in einer so düsteren und schmutzigen Gesellschaft zubringen. Lieber wollte ich meinem Leben ein Ende setzen und mich umbringen. Als ich einen Landsmann aus Sichuan von der Heiligkeit der schneebedeckten Berge in Tibet reden hörte, fasste ich den Entschluss, an einem heiligen und sauberen Ort zu sterben. Ich habe damals niemanden etwas von meinem Plan erzählt. Ich dachte, das könnte niemand verstehen. Allerdings trug ich einem Cousin auf, der in derselben Fabrik arbeitete, er müsse sagen, ich sei nach Guangzhou gegangen, falls jemand aus meiner Familie fragen sollte.

Ungefähr im Oktober brach ich von Guangzhou nach Kunming auf, um von dort Lhasa zu erreichen. Aufgrund der früheren ungünstigen Verkehrsverbindungen benötigte ich einen Monat für die Reise. Ab Kunming konnte ich nur etappenweise mit dem Bus weiterfahren. Damals hatte ich keine Angst vor dem Tod und beinahe einen Hang zum Masochismus. So verbrachte ich zwei Nächte in den Bergen unter freiem Himmel. Wäre ich dabei erfroren, es wäre mir egal gewesen. An einem Abend legte ich mich ins Gebüsch und obwohl ich meine gesamte Gaderobe am Leibe trug, schlotterte ich vor Kälte. Um zwei Uhr in der Nacht war ich immer noch nicht erfroren. Ich tastete nach den Kleidern, die ich am Leib trug. Sie waren in der Kälte steif gefroren, aber mein Gesicht war nur etwas feucht. Ich überlegte kurz, dann rappelte ich mich auf und setzte meine Reise fort.

Zunächst folgte ich noch der Straße. Allerdings befanden sich am Wegrand die Zelte der Straßenarbeiter, aus denen wildes Hundegebell ertönte. Vermutlich von Tibetdoggen, die mich, würden sie über mich herfallen, wohl halb totbeißen würden. Um mir dieses grausame Schicksal zu ersparen, wanderte ich den Berg hinauf. Zwischen sechs und sieben Uhr morgens kam ich an einer Ortschaft vorbei und ließ mich ein Stück von einem Traktor mitnehmen, bevor ich meinen Weg wieder zu Fuß fortsetzte. Dann verbrachte ich die Nacht in der Wildnis der Berge. Neben mir gluckste das Wasser im Fluss. Ich erinnerte mich an die Geistergeschichten, die ich gelesen hatte und dachte an Wasserleichen. Im nahe gelegenen Unterholz raschelte es, was konnte das nun wieder sein? Ich tat die ganze Nacht kein Auge zu.

Einmal nahm ich mir ein Taxi. Als der Taxifahrer mich fragte, wohin die Reise gehe, meinte ich, ich wolle in Qamdo (昌都) meinen Bruder besuchen, der dort auf einer Baustelle arbeite. Ich erlaubte mir einen Trick. Ich hatte noch ein paar hundert Yuan in der Tasche, doch dem Fahrer erzählte ich, ich hätte nur noch fünfzig. Am Ende verlangte er dreißig Yuan und hatte mich hundert Kilometer mitgenommen. In Qamdo nahm ich den Bus nach Lhasa. Wir brauchten sieben bis acht Tage. Nachts behielten die im Bus schlafenden Passagiere ihr Gepäck im Arm, weil sie Angst vor einem Überfall durch Wegelagerer hatten. Täglich ereignete sich irgendeine spannende Geschichte. Es war wie in der Novelle Das Fettklößchen von Guy de Maupassant, in der ein paar Menschen mit einer Postkutsche fliehen.

Als ich dann bereits ein paar Tage in Lhasa war, kamen mir doch wieder Zweifel. Sollte ich meinem Leben an diesem Ort wirklich ein Ende setzen? Was, wenn sich nach meinem Selbstmord die Gesellschaft ändern würde? Lag es vielleicht an meinem zu engen Horizont und begrenztem Wissen, dass ich keinen Ausweg aus meiner Not fand? Und wenn ich wirklich sterben wollte, verscharren lassen konnte man sich schließlich überall, wozu auf schneebedeckte Gipfel steigen? Eigentlich wollte ich gar nicht mehr sterben und nahm den nächsten Zug nach Xining (西宁), in die Hauptstadt der Provinz Qinghai.

„Alle Krähen unter dem Himmel sind schwarz“

Ich blieb über einen Monat in Xining. Dort arbeitete ich als Hausmeister, als Gelegenheitsarbeiter in einer Fabrik für Kunsthandwerk und als Vertreter. Bei dem Hausmeisterservice hatten sich mit mir auch ein paar Bauernburschen aus Xining beworben. Am Ende entschied sich der Manager, der selbst aus der Provinz Hubei kam, für mich. Vielleicht dachte, er hätte mich besser im Griff als einen Ortsansässigen. Man teilte mich zum Fensterputzen ein, aber bereits zwei Wochen später ging die Firma pleite.Dieser Job sah keine Verpflegung vor. Über Nacht kam ich bei anderen Fensterputzern unter, die sich in einem alten Wohnhof eingemietet hatten. Man stellte für mich einfach noch ein Bett unter einer Treppe auf. Dort hatte es gut zehn Grad unter Null und ich hatte nur eine Wolldecke. Einmal wusch ich mir, weil man für warmes Wasser extra zahlen musste, mit kaltem Wasser die Haare. Ich war nach der Haarwäsche nur wenige Schritte gelaufen, da waren meine Haare schon steif gefroren. Ich war ein paar Tage krank, aber ich war ja noch jung, und so wurde ich auch ohne Medikamente wieder gesund.

Ich überdachte meine Lage: Das Arbeitsumfeld in Xining war erbärmlich, ich sollte besser wieder nach Puning zurückgehen. Dort war mir die Gegend vertrauter, es war etwas solider und man wurde auch besser bezahlt. Allerdings war ich damals finanziell bereits komplett abgebrannt, über eine ganze Weile gab ich nur zehn Yuan in drei Tagen aus. Ich musste mir etwas leihen. Vor meinem Aufbruch nach Tibet hatte ich meiner Familie tausend Yuan überwiesen. Für die Rückreise von Xining nach Puning wollte ich davon nun siebenhundert Yuan zurückhaben. Der Gedanke daran verursachte mir Bauchschmerzen. In zwanzig Jahren fern der Heimat hatte ich meiner Familie so gut wie kein Geld überwiesen. Da hatte ich nun einmal tausend Yuan geschickt und wollte gleich soviel zurück.

Wieder angekommen in Puning zerbrach ich mir den Kopf darüber, ob es woanders vielleicht ein besseres Einkommen und Arbeitsumfeld geben könnte, das einem Arbeiter ein etwas würdigeres Leben ermöglicht. Aber so einen Ort gab es nicht. Ich versuchte es in Shenzhen, Zhongshan, Yangjiang und Huizhou, aber obwohl ich mich einfach nur nach einem soliden Leben sehnte, hatte ich das Gefühl, dass ich in jeder Stadt innerlich weiteren Schaden nahm. Mein älterer Bruder meinte, ich solle mich nicht so anstellen, unter dem Himmel seien eben alle Krähen schwarz. Solange man nicht unter der Erde läge, würde einen auch der Mut nicht verlassen.

Nachdem ich viele Jahre in der Provinz Guangdong zugebracht hatte, hatte ich das Gefühl, dass man an einem Ort noch so viele Jahre malocht haben konnte, man würde trotzdem nie dazugehören und immer nur ein Außenseiter bleiben.

Um das Jahr 2004 sprach ich mit meinem älteren Bruder und jüngeren Verwandten darüber, zurück in die Heimat zu gehen und in die Landwirtschaft einzusteigen. Wir pachteten einen Fischteich und züchteten Enten und Fische. Wir hängten uns wirklich ins Zeug, aber mit der Zeit erschien mir das Ganze aussichtslos. Zudem habe ich auch eine etwas andere Lebenseinstellung als meine Familie und auch die Fragen, die mich einmal beinahe in den Selbstmord getrieben hätten, hatte ich nicht gelöst: Sollte so unser Leben aussehen? Ist die heutige Situation der Arbeiter überhaupt anders als in der Gesellschaft im früheren China? Ich blieb drei, vier Monate. Eines Tages aber packte ich meine Plastiktasche. Ich nahm ein paar Klamotten und ein paar hundert Yuan mit und suchte wieder das Weite. Es fühlte sich tragisch an – und endgültig.

Mein Weg führte mich nun direkt nach Xiamen (厦门). Ich wusste, dass Xiamen eine Wirtschaftssonderzone war und die Zustände dort vielleicht etwas besser wären. Ich blieb fast zwei Monate und hatte einige Jobs. Am genauesten erinnere ich mich noch an eine Möbelfabrik in der Nähe des Flughafens. An die zweihundert Leute waren dort beschäftigt. Ich hatte den Job eines Handlangers. Die Arbeit war extrem hart und die Bedienung der Maschinen gefährlich. In der Möbelfabrik gab es viele Sägemaschinen, bei denen man das Material ohne jede Sicherheitsvorkehrung direkt an das Sägeblatt führen musste. Vielen Arbeitern war man den Lohn von zwei Jahren schuldig geblieben, so dass sie hier in der Falle saßen. Zeigten sie den Chef der Fabrik an, würde der womöglich endgültig abhauen. Eine Zwangsversteigerung der Maschinen aber hätte nicht viel Geld gebracht.

Ich sah dort keine Perspektive für mich und sorgte mich zudem um meine Gesundheit. Hatte man den Boden gefegt, war die ganze Luft voller Staub. Man musste zehnmal ausspucken bis kein schwarzer Schleim mehr kam. Nach einer Woche packte ich meine Sachen und quittierte den Job ohne Lohn. Eine Beschwerde beim Arbeitsamt wäre aussichtslos gewesen, die Mühe konnte ich mir bei dieser geringen Summe sparen. Doch innerlich war ich frustriert. Lange stand ich vor der Arbeiterunterkunft und starrte auf die Fenster. Dann schlug ich mit einem Faustschlag eine Scheibe ein. Meine Hand blutete, aber immerhin hatte ich meiner Wut Ausdruck verliehen.

Zweimal bin ich auch auf illegale Geschäftsmodelle hereingefallen. Das erste Mal hatte man mich nach Yangjiang (阳江) an die Südküste Guangdongs gelockt. Es hieß, es herrschten dort gute Arbeitsbedingungen und die Bezahlung sei auch in Ordnung. Als ich dort ankam, stellte sich heraus, dass es sich um Vertrieb nach einem Pyramiden-Prinzip handelte. Nach einer Woche ergriff ich die Flucht. Das zweite Mal passierte mir das im Jahr 2005. Ein ehemaliger Schulkamerad aus der Mittelschule, der in dem zur Stadt Huizhou (惠州) gehörigen Kreis Boluo (博罗) lebte, erzählte mir, sie würden Arbeiter in der Fabrik suchen. Als ich hinfuhr, um mir die Sache anzusehen, kam heraus, dass es sich wieder um eine illegale Masche nach dem Schneeballsystem handelte. Ich bliebe zwei Tage dort, auch weil ich auch meinen Mitschüler da rausholen wollte. Doch den hatte man bereits einer gründlichen Gehirnwäsche unterzogen, so dass er steif und fest behauptete, dass es sich nicht um ein Pyramiden-Prinzip, sondern um eine ganz neue Form des Marketings handelte. Wir gerieten in einen heftigen Streit und sie sperrten mich in ein Zimmer ein, in dem ich von den „Dozenten“ der Reihe nach „belehrt“ wurde. Diese Lektion dauerte von neun Uhr morgens bis nachmittags um vier. Irgendwann kapierten sie, dass ich mich nicht umdrehen ließ. Da wir uns mitten in der Stadt befanden, wagten sie es auch nicht, mir gegenüber handgreiflich zu werden und ließen mich endlich laufen.

Während dieser sechs Jahre fühlte ich mich wie eingesperrt in einem Käfig, aus dem es kein Entkommen gab.

Ich versuchte es noch eine Weile in Puning bis ich im zweiten Halbjahr 2005 nach Guilin ging, wo ich für ein halbes Jahr einen Computer-Lehrgang besuchte. Bisher hatte ich immer in Familienbetrieben und Kleinunternehmen gearbeitet. Mit den großen Firmen in Shenzhen oder Dongguan war ich kaum in Berührung gekommen und ich fragte mich, wie die Situation der Arbeiter in der industriellen Massenproduktion aussähe. Im April 2006 war ich endlich so weit nach Guangdong oder Shenzhen zu gehen, um meine Erfahrungen bei den großen Unternehmen zu machen.

Zunächst kam ich in Dongguan bei einer Schreibwarenfabrik mit tausend Angestellten unter. Das Gehalt lag zwischen sechs- und siebenhundert Yuan. Meine Aufgabe war es, die Metallteile von Aktenordnern zu verchromen. In der Fabrik wurden Chemikalien wie Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure und Kaliumcyanid verwendet, von denen viele Arbeiter Hautkrankheiten bekamen. Ich war für die „Wassertaufe“ zuständig. Dazu musste ich die fertigen Produkte um sie abzuspülen nacheinander in sechs verschiedene Wasserbottiche tauchen. Das Heftigste in diesem Unternehmen war das System von zwei Schichten in vierundzwanzig Stunden. Das heißt, dass man sechs Stunden arbeitete und dann sechs Stunden Pause hatte, und das immer im Wechsel. Es war unerträglich, man bekam nie genug Schlaf.

Während dieser sechs Jahre fühlte ich mich wie eingesperrt in einem Käfig, aus dem es kein Entkommen gab.

In Shenzhen habe ich außerdem als Milchfahrer und im Kurierdienst gearbeitet. Gut erinnere ich mich an die Milchauslieferung mit dem Fahrrad. Alle Nase lang hatte mein Rad einen Platten und ohne Luft im Reifen musste ich mit doppelter Kraft in die Pedale treten. In der Früh um fünf hatte leider noch keine Fahrradreparatur geöffnet, da half es nur die Zähne zusammenzubeißen und zu radeln.

„Welche Perspektiven gibt es für die Arbeiterschicht?“

2007 fing ich bei einer Firma für Handytastaturen in Shenzhen an. Es war der beste Job, den ich jemals hatte. Eine Fabrik mit fünf- bis sechshundert Arbeitern. Anfangs war ich in der Qualitätskontrolle, aber später stieg ich bis zum Assistenten des Ingenieurs auf und leitete das Labor. Damit war ich so etwas wie ein Kader mittleren Grades. Damals bekam ein normaler Angestellter um die tausend Yuan. Ich aber verdiente jeden Monat inklusive Kost und Logis beinahe zweitausend Yuan. Fünf Tage, acht Stunden, das war relativ entspannt. Und dazu gab es in der Fabrik auch noch ein Mädchen, das mir recht gut gefiel.In dieser Situation schlug mir jemand vor, der bei einer sozialen Organisation arbeitete, bei einem Praktikantenprogramm mitzumachen, das mit monatlich achthundert Yuan bezuschusst wurde. Ich sollte mich bei einigen Arbeiterinstitutionen fortbilden und könnte danach immer noch zurück in die Fabrik gehen. Ich habe damals viele Tage hin- und herüberlegt, aber letztlich wollte ich mir die Chance nicht vergeben zu erfahren, welche Perspektiven es für die Arbeiterschicht gab. Also opferte ich ein halbes Jahr und absolvierte mein Praktikum bei Arbeiterorganisationen in ganz China.

Sehr optimistisch war ich damals trotzdem nicht. Ich dachte oft darüber nach, dass es in ganz China beinahe dreihundert Millionen Arbeiter gibt und jede Institution nur einen ganz kleinen Bereich abdecken kann. Was ließ sich da für unsere Bevölkerungsgruppe schon ausrichten.

2008 kam mir zu Ohren, dass die Bedingungen in den Fabriken in Suzhou recht gut seien. Ich machte mich auf nach Suzhou, um zu arbeiten und um meine Beobachtungen anzustellen. Zuerst landete ich in einer Lackiererei, in der die Gehäuse von TV-Geräten mittels einer speziellen Sprühtechnik lackiert wurden. Auch hier gab es einen Zwölfstundentag, für den man im Monat acht- bis neunhundert Yuan verdiente. Ich machte das ein paar Monate mit, aber die Arbeitsbelastung war doch enorm.

Die Firmen in Suzhou stellten nur selten Verpflegung und Wohnung, so dass man sich selbst eine Unterkunft suchen musste. In meiner Zeit in der Lackiererei wohnte ich fast zwei Monate in einer Gemeinschaftsunterkunft, die sich „Service-Center der neuen Stadtbewohner“ nannte. Der Name machte mich neugierig, ein „Service-Center“ und dann auch noch für den „neuen Stadtbewohner“, wo gab es schon so einen tollen Ort!

Service-Center der neuen Stadtbewohner

| © QDaily (好奇心日报)

Nachdem ich dort eingezogen war, merkte ich schnell, dass es dort nicht viel anders war als in den Arbeiterwohnheimen von Dongguan oder Shenzhen. Ich erinnere mich an fünfstöckige Gebäude, in denen bei voller Belegung an die siebentausend Menschen wohnten. Die Gemeinschaftsunterkünfte sahen alle ungefähr gleich aus. Mindestens Vierbettzimmer mit je zwei Stockbetten. Maximal konnten in einem Zimmer zehn oder elf Leute unterkommen. Später erfuhr ich von dem eigentlich geplanten architektonischen Standard: 32 Quadratmeter je Zimmer, jedes mit einem kleinen Balkon und einem Waschraum versehen, einige sogar mit einer eigenen Duschkabine, für einen Schlafplatz waren hundert Yuan Monatsmiete veranschlagt.

Service-Center der neuen Stadtbewohner

| © QDaily (好奇心日报)

Nachdem ich dort eingezogen war, merkte ich schnell, dass es dort nicht viel anders war als in den Arbeiterwohnheimen von Dongguan oder Shenzhen. Ich erinnere mich an fünfstöckige Gebäude, in denen bei voller Belegung an die siebentausend Menschen wohnten. Die Gemeinschaftsunterkünfte sahen alle ungefähr gleich aus. Mindestens Vierbettzimmer mit je zwei Stockbetten. Maximal konnten in einem Zimmer zehn oder elf Leute unterkommen. Später erfuhr ich von dem eigentlich geplanten architektonischen Standard: 32 Quadratmeter je Zimmer, jedes mit einem kleinen Balkon und einem Waschraum versehen, einige sogar mit einer eigenen Duschkabine, für einen Schlafplatz waren hundert Yuan Monatsmiete veranschlagt. Ich habe Medienberichte gelesen, in denen es hieß, dass mit diesen Unterkünften „die Würde der Wanderarbeiter gehoben würde“. Was soll man da noch sagen? Von wegen „gehoben“, das war ein Arbeiterwohnheim wie jedes andere.

Die Gemeinschaftsunterkünfte hatten außerdem einen gravierenden Nachteil. In dem Zimmer, das ich damals bewohnte, waren von acht Betten sieben belegt. Allerdings war jeder der Zimmergenossen von einem anderen Unternehmen. Einer war Netzadministrator eines Internetcafes, ein anderer arbeitete bei der taiwanischen Computerfirma Asus. Wir hatten alle unterschiedliche Arbeitszeiten, es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Der eine wusch sich, der andere schlief, der dritte machte sich für die Arbeit fertig.

Derjenige, der das Bett mir gegenüber hatte, kam immer erst um zwölf Uhr nachts nach Hause und musste um sechs Uhr raus zur Schicht. Ich hingegen malochte von acht bis acht. Wir sahen uns kaum und wechselten fast nie ein Wort. Der Netzadministrator arbeitete von zwölf Uhr mittags bis Mitternacht, der von Asus von sieben bis sieben. Aber er hatte eine lange Anfahrt, und so stand er um fünf Uhr in der Früh auf und kam erst um neun Uhr abends zurück. Ich schlief schlecht, weil ich ständig Angst hatte, aus dem Schlaf gerissen zu werden.

Quan Guirongs Zimmer im Service-Center der neuen Stadtbewohner

| © QDaily (好奇心日报)

Später wechselte ich in Suzhou zu einer kleineren Elektronikfabrik und zog in das Wohngebiet „Heimat der zehntausend Ahornbäume“. Eines der typischen Viertel mit Vierzimmerwohnungen, die man im Rahmen von Umsiedlungen gebaut hatte. Die sanitäre Ausstattung war etwas besser als in den alten Wohnhäusern, aber nicht zu vergleichen mit den Immobilien, die auf dem freien Markt zum Verkauf angeboten wurden. Man zahlte um die Dreihundert im Monat, doch lange hielt es mich dort nicht.

Quan Guirongs Zimmer im Service-Center der neuen Stadtbewohner

| © QDaily (好奇心日报)

Später wechselte ich in Suzhou zu einer kleineren Elektronikfabrik und zog in das Wohngebiet „Heimat der zehntausend Ahornbäume“. Eines der typischen Viertel mit Vierzimmerwohnungen, die man im Rahmen von Umsiedlungen gebaut hatte. Die sanitäre Ausstattung war etwas besser als in den alten Wohnhäusern, aber nicht zu vergleichen mit den Immobilien, die auf dem freien Markt zum Verkauf angeboten wurden. Man zahlte um die Dreihundert im Monat, doch lange hielt es mich dort nicht.Ende 2008 beschloss ich aus meinem Interesse an der Literatur heraus einen Lesesaal für Arbeiterfreunde einzurichten und fand einen geeigneten Raum in Shenxiang. Erster Stock mit Blick auf die Straße für nur zehntausend Yuan im Jahr. Einen Tag vor dem chinesischen Neujahr verlegte ich noch eifrig Stromkabel und baute Regale zusammen. In der Nacht schlug ich mein Lager auf dem Fußboden der Bibliothek auf. Wir hatten von zwölf Uhr mittags bis abends um halb zehn geöffnet. Erst als immer mehr Leute kamen, nahm ich mir in der Nähe noch ein eigenes Zimmer.

Nachdem ich bereits in jeder Ecke von Shenxiang gewohnt hatte, wollte ich auch einmal ausprobieren, wie es sich in den alten, traditionellen Wohnhäusern lebt. Das beste Zimmer, das ich hatte und in dem ich auch drei ganze Jahre gelebt habe, lag in einem zweistöckigen Hinterhofgebäude im Westen des Viertels. Auf jeder Etage befanden sich sechs Zimmer, meines war ungefähr zehn Quadratmeter groß und kostete monatlich 320 Yuan. Es hatte ein Fenster, gute Lichtverhältnisse und war mit einem klapprigen Bett sowie einem alten Tisch und Schrank möbliert.

Im ganzen Gebäude gab es nur zwei Toiletten, die im Vorderhaus untergebracht waren. Man musste also zuerst das Hinterhaus hinablaufen, um auf einen der Balkone des vorderen Hofs zu gelangen. Am Ende dieser Balkone war je eine Duschkabine eingebaut, die zugleich als Toilette diente und mit der der Vermieter noch groß angegeben hatte: „Die Familien, die in Shenxiang eine Duschkabine besitzen, kann man an einer Hand abzählen“. Die zwei Duschklos haben einen nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht. Immer wenn man sie wieder verließ, umgab einen eine stinkende Duftwolke, die erst nach einer halben Stunde wieder verflog.

Damals kannte ich meine jetzige Frau, meine damalige Freundin, erst seit kurzer Zeit. Ich hatte sie im Lesesaal kennengelernt, weil sie, die aus Changzhou (常州) in der Provinz Jiangsu stammte, dort ehrenamtlich arbeitete. Als wir einmal gemeinsam eine Geschäftsreise nach Peking unternahmen, erzählte sie mir, dass ihr Vater früher auch ein einfacher Arbeiter gewesen war. Von da an kamen wir uns langsam näher. Ab und zu übernachtete sie auch bei mir, aber die Toilette mied sie nach Möglichkeit.

Quan Guirongs Lieblingszimmer in Shenxiang

| © QDaily (好奇心日报)

Quan Guirongs Lieblingszimmer in Shenxiang

| © QDaily (好奇心日报)

Quan Guirongs Lieblingszimmer in Shenxiang

| © QDaily (好奇心日报)

Einmal wohnte ich für 260 Yuan im Monat in einem Raum, der kein einziges Fenster besaß. Das Zimmer lag im ersten Stock und war nur knapp fünf Quadratmeter groß. Außer einem Bett passte da nichts hinein. Wenn man tagsüber kein Licht machte, sah man nicht einmal seine Hand vor Augen. Die Trennwand zum Zimmernachbarn war überhaupt nicht schallisoliert, so dass man gegenseitig jede Bewegung mitbekam. Wollte man im Winter warm bleiben, musste man unter die Bettdecke kriechen, denn der elektrische Heizstrahler brachte nicht viel. Er trocknete nur die Luft aus und fraß jede Menge Strom. Im Sommer dagegen trieb die Klimaanlage die Stromkosten in die Höhe, da half nur eines: Sobald es mir auf meiner Bambusmatte zu heiß wurde, wischte ich die Auflage feucht ab. Den Vorgang wiederholte ich in der Nacht etliche Male, denn das Wasser war schnell wieder verdampft. Es kam mir vor wie in dem Witz: „Wie kann man sich im Sommer abkühlen? Stell’ an jede Ecke deines Betts eine Schüssel Wasser und hänge deine Extremitäten hinein.“

Quan Guirongs Lieblingszimmer in Shenxiang

| © QDaily (好奇心日报)

Einmal wohnte ich für 260 Yuan im Monat in einem Raum, der kein einziges Fenster besaß. Das Zimmer lag im ersten Stock und war nur knapp fünf Quadratmeter groß. Außer einem Bett passte da nichts hinein. Wenn man tagsüber kein Licht machte, sah man nicht einmal seine Hand vor Augen. Die Trennwand zum Zimmernachbarn war überhaupt nicht schallisoliert, so dass man gegenseitig jede Bewegung mitbekam. Wollte man im Winter warm bleiben, musste man unter die Bettdecke kriechen, denn der elektrische Heizstrahler brachte nicht viel. Er trocknete nur die Luft aus und fraß jede Menge Strom. Im Sommer dagegen trieb die Klimaanlage die Stromkosten in die Höhe, da half nur eines: Sobald es mir auf meiner Bambusmatte zu heiß wurde, wischte ich die Auflage feucht ab. Den Vorgang wiederholte ich in der Nacht etliche Male, denn das Wasser war schnell wieder verdampft. Es kam mir vor wie in dem Witz: „Wie kann man sich im Sommer abkühlen? Stell’ an jede Ecke deines Betts eine Schüssel Wasser und hänge deine Extremitäten hinein.“Später fand ich ein Zimmer im Erdgeschoss, das auf die Gasse hinausging und nach hinten noch einen kleinen Vorplatz hatte. Das wirkte auf den ersten Blick sehr angenehm. Nachdem ich eingezogen war, bemerkte ich allerdings erst, wie feucht der Raum war. Ich wohnte dort von April bis September. Wenn man seine Bücher nicht alle zehn Tage einmal durchblätterte, setzten sie Schimmel an. Am Vormittag hängte ich meine Bettdecke in die Sonne, um am Abend den frischen Duft der Sonne zu genießen. Doch ich musste nur einmal hinlangen, um zu merken, dass die Decke immer noch ganz klamm war. Und auch wenn man seine Kleider nicht an die frische Luft hängte, hatten sie bald einen Schimmelpelz.

Der feuchte Erdgeschossraum in Shenxiang

| © QDaily (好奇心日报)

An diesem Ort wohnte ich bis Ende 2016. Erst als meine Frau kurz vor der Niederkunft stand, verließ ich das gemietete Zimmer in Shenxiang. Im Bezirk Wujiang (吴江区) hatten die Spekulanten die Immobilienpreise vor ein paar Jahren noch nicht in die Höhe getrieben. So hatten wir uns bereits im Jahr 2014 für knapp siebentausend Yuan pro Quadratmeter eine Wohnung gekauft, die eine tatsächliche Nutzfläche von etwa achtzig Quadratmetern hatte. Die erste Anzahlung betrug 200.000 und monatlich müssen wir zusätzlich über 3.800 Yuan abbezahlen. Von meinem Gehalt lassen sich die monatlichen Raten allerdings schwerlich bestreiten und so übernimmt das meine Frau.

Der feuchte Erdgeschossraum in Shenxiang

| © QDaily (好奇心日报)

An diesem Ort wohnte ich bis Ende 2016. Erst als meine Frau kurz vor der Niederkunft stand, verließ ich das gemietete Zimmer in Shenxiang. Im Bezirk Wujiang (吴江区) hatten die Spekulanten die Immobilienpreise vor ein paar Jahren noch nicht in die Höhe getrieben. So hatten wir uns bereits im Jahr 2014 für knapp siebentausend Yuan pro Quadratmeter eine Wohnung gekauft, die eine tatsächliche Nutzfläche von etwa achtzig Quadratmetern hatte. Die erste Anzahlung betrug 200.000 und monatlich müssen wir zusätzlich über 3.800 Yuan abbezahlen. Von meinem Gehalt lassen sich die monatlichen Raten allerdings schwerlich bestreiten und so übernimmt das meine Frau.

Das „Zuhause der Wanderarbeiter“ in den letzten Jahren

Ende 2012 brachte uns ein befreundeter Arbeiter dann auf die Idee, ein Freizeitzentrum für Wanderarbeiterkinder aufzuziehen.In jenem Winter wohnte ich noch zur Miete in dem Zimmer im zweiten Stock. Eines Tages, es war abends um halb elf und ich hatte mich, nachdem ich von der Arbeit heimgekommen war, gerade frisch gemacht, rief mich eine Frau an. „ Hilfe, rette mein Kind!“. Das war der erste Satz, den sie rausbrachte. Die Frau stammte aus der Provinz Anhui, ihr Mann kam aus Henan, aber ihr gemeinsames Kind war in Suzhou aufgewachsen. Wegen der Jobs beider Eltern musste der Junge immer wieder den Wohnort und die Schule wechseln. Zudem war der Vater gegenüber seinem Sohn gewalttätig und es gab auch ein paar Eheprobleme, so dass das Ehepaar kurz vor der Scheidung stand. Zuhause bekam der Junge kaum Liebe und Aufmerksamkeit, er hatte keine festen Freundschaften und war ein Außenseiter. Unter den Kindern der Wanderarbeiter ist das ein verbreitetes Phänomen. Weil das Abschiednehmen einem Kind jedes Mal sehr schwer fällt, schließt es lieber erst gar keine Freundschaften.

Der Junge muss damals etwas fünfzehn Jahre alt gewesen sein. Er traf im Viertel auf ein paar Taugenichtse, mit denen er sich herumtrieb. Immer wieder wurde er beim Klauen von der Polizei erwischt. Bis diese schließlich die Frau aus Anhui aufsuchte, um mit ihr ein ernstes Wort zu reden. Die Mutter hatte bereits das Einwohnerkomitee, den All-Chinesischen Frauenbund und die Gewerkschaft um Hilfe gebeten, aber zum einen kann sich die Regierung nicht um alle Angelegenheiten kümmern und zum anderen handelte es sich bei der Frau um eine Zugereiste. Nach dem chinesischen Registrierungssystem der Haushalte aber fühlt sich, solange man kein Einheimischer ist, niemand für einen zuständig. So landete die Frau in ihrer Not und Verzweiflung schließlich bei mir.

Damals hatten wir mit unserer Kinder-Initiative noch nicht richtig begonnen, das ganze befand sich erst im Versuchsstadium. Die Frau ist mit ihrem Jungen dann gar nicht bei uns vorbeigekommen, aber dieser Fall bestärkte uns in dem Entschluss, 2013 ein Freizeitzentrum für Kinder zu eröffnen.

Nach dem Frühlingsfest klapperte ich auf der Suche nach einem geeigneten Ort ganz Shenxiang ab und stieß schließlich auf das „Häuschen der Fürsorge“ (爱心小屋) wie es heute heißt. Was uns allerdings noch fehlte, war Geld. Da ich selbst aus einer Arbeiterfamilie komme, in der das Geld immer knapp ist, waren mir in dieser Hinsicht die Hände gebunden. Also versuchte ich über das Internet Hilfe aufzutreiben und setzte über den Mikroblogging-Dienst Weibo alle möglichen Tweets ab. Damals gab es noch kein WeChat mit seinen digitalen Freundeskreisen. Ich selbst habe erst im Juli 2013 ein WeChat-Konto eröffnet. Später bekam ich einen Kontakt zu einem Journalisten von Suzhou TV. Der Sender interessierte sich damals gerade für die Wanderarbeiterkinder, besuchte uns für einen Bericht und vermittelte uns ein paar Finanzquellen.

Für Ablöse und Miete fand sich finanzielle Unterstützung, aber die Gehälter der Mitarbeiter blieben ein Problem und so wandten wir uns noch einmal an die Shanghai United Foundation. Der Sender von Suzhou rührte die Werbetrommel für uns, so dass wir schließlich circa fünfzehn Kilometer entfernt von uns sogar ein weiteres „Häuschen der Fürsorge“ eröffnen konnten. Das Gebäude wurde uns vom Einwohnerkomitee umsonst zur Verfügung gestellt, die Einrichtung existiert bis heute.

Mit dem „Häuschen der Fürsorge“ von Shenxiang sind wir gerade neben unseren Lesesaal umgezogen. Erstens wurde die Miete am ehemaligen Standort erhöht, und zweitens war die Einrichtung mit 45 Quadratmetern auch etwas zu klein. Zunächst hatte die Ablöse circa 22.000 Yuan betragen und die Jahresmiete nur 140.000, aber im letzten Jahr ist sie auf 180.000 gestiegen.

Im nächsten Jahr möchte ich meinen Roman vollenden, an dem ich mit Unterbrechungen schon seit zehn Jahren arbeite. Mittlerweile habe ich hunderttausend Schriftzeichen zu Papier gebracht. Es geht um meine Erfahrungen in den Fabriken von Shenzhen, die allesamt sehr exemplarisch sind. Das Buchprojekt schiebe ich schon lange vor mir her, aber nächstes Jahr soll es nun fertig werden. Wir haben in unserem Viertel die Hoffnung, dass wir durch Literatur oder Kunst die Lebenswirklichkeit der Arbeiter realitätsgetreu dokumentieren können, um so die Leute über die Situation und Zukunft dieser Bevölkerungsgruppe zum Nachdenken zu bringen. Durch die Kunst möchten wir unsere Stimme in der Gesellschaft erheben.

Text (Chinesisch) und Bilder zuerst veröffentlicht von Q Daily (好奇心日报).

Oktober 2018