包浩斯 100 年

生活流程的設計

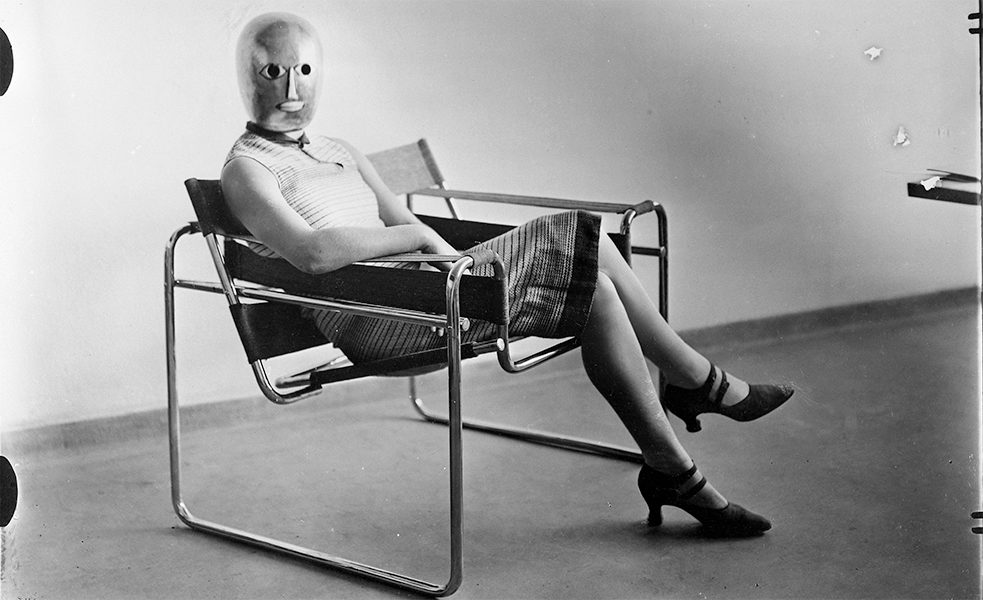

坐在鋼管扶手椅的女人,Marcel Breuer,1926年。 | 照片(剪影):© 包浩斯檔案館 柏林/Dr. Stephan Consemüller

包浩斯藝術學院希望藉由前衛藝術,使可以負擔的社會住宅成為可能。 其最終目標則是以革命性的設計為變動中的社會創造一個新的生活設計。

如果有人夢想著以包浩斯的經典家具佈置客廳,例如馬塞爾·布勞耶(Marcel Breuer)的懸臂椅,或是以瓦根菲爾德(Wagenfeld)的檯燈來強調居家的裝飾性,他們可能會因為這些至今依然極為吸引人的設計家具價格而受到驚嚇。從包浩斯設計師當時的用意來看,今天的定價似乎與當時的用意互相矛盾,那些家具其實是特別為社會弱勢群體所設計的。但是,當今不僅是包浩斯作品的商業價值,連社會對包浩斯的整體評價也不一樣。如今包浩斯作品的簡約優雅更具有流行趨勢的特質,反而沒有當時的革命性意義了。然而,1919年包浩斯成立時的目標正是透過創造出具創新的設計而促使日常生活的徹底現代化。

包浩斯成立於一個因第一次世界大戰與工業化經濟而導致充滿苦難的社會。通貨膨脹、飢餓、失業、無家可歸以及動盪不安的社會促使人們渴望新的社會發展方向。在這樣政治與社會環境中,建築師沃爾特·格羅皮烏斯(Walter Gropius)身邊聚集一群藝術家,而格羅皮烏斯正是後來的威瑪包浩斯創始人。對格羅皮烏斯而言,充滿災難的社會環境需要創意設計師的指導。在建築方面,他說:「建築是生活流程的設計。」 有一些批評者則指責他追求的是不切實際的浪漫烏托邦。

生活的徹底現代化

與理想化中世紀更回頭採用哥德式造型的英國藝術與工藝運動不同的是,包浩斯以創新的新發展方向為目標。首先跨領域的藝術家們與工匠們共同創作,後來於德紹時期則透過工業機器的幫助創造生活物品,而這些生活物件則應具有形塑未來文化的功能。格羅皮烏斯在包浩斯宣言中寫道:「所有繪畫藝術創作的最終目標是建築! […] 建築師、雕塑家、畫家、我們都必須要回歸到手工藝創作! […] 藝術家是工藝匠的進階版。」由於包浩斯藝術家們希望改善居住環境與生活,特別是改善低收入層人口的生活,他們的作品更應該是每個人可以負擔得起的。對於他們很重要的因素是——這些物件應適合廉價大規模生產。因此,包浩斯創造了一種以前沒有人感興趣的設計形式。他們的焦點集中於幾何基本形狀例如方形,圓形與三角形,這在以前是不平常的。而他們使用的顏色則僅止於基本色:紅色,黃色,藍色,黑色和白色。藝術評論家保羅·威斯特海姆參觀了由格羅皮烏斯所舉辦的建築展之後,揮著手說:「一個人在威瑪待了三天之後,往後的一輩子再也不想再看見正方形。」

藝術? 不在包浩斯裡面!

包浩斯原則被徹底執行:必須完全放棄主張一些藝術原則,因為這違背了他們的意識形態。實用與功能應該決定設計,而不是風格或美學。對於那些以畫藝術家身分來到威瑪與德紹的教授們而言——用包浩斯的習慣用語稱他們“大師”——這種取向毫無疑問的意味著潛在的衝突。特別是日常生活用品,嚴謹而新穎的設計語言更是顯而易見。例如,在金屬工坊製作的咖啡與茶具組,我們可以看到:在這裡,一切都不需要也不應該相互協調以符合藝術標準。奶油罐,糖罐與茶壺各自的風格極為不同,有些甚至似乎不應該放在一起,因為它們的功能決定了設計,而不是茶具組的整體印象。瑪莉安娜·布蘭德(Marianne Brandt)的茶壺只是放棄手工藝的眾多例子之一。早在包浩斯之前 “形式跟隨著功能” 座右銘(form follows function)影響力即已極為顯著,如今更與包浩斯風格密不可分。

瑪莉安娜·布蘭德的茶壺 MT 49,包浩斯攝影家 Lucia Moholy 拍攝於1924年德紹。

| 照片(剪影):© picture alliance/dpa

在紡織業中,也同樣的可以觀察到現代的新方向。包浩斯工坊不製造20世紀初流行的敘事圖掛毯,而是設計抽象圖形的地毯。除此之外,主要生產日常生活用品:桌布,狹長的地毯,兒童服飾與工業用樣品條,主要由包浩斯的女學生們,在原是包浩斯女學生後來成為大師的 Gunta Stölzl 的指導下製作。

瑪莉安娜·布蘭德的茶壺 MT 49,包浩斯攝影家 Lucia Moholy 拍攝於1924年德紹。

| 照片(剪影):© picture alliance/dpa

在紡織業中,也同樣的可以觀察到現代的新方向。包浩斯工坊不製造20世紀初流行的敘事圖掛毯,而是設計抽象圖形的地毯。除此之外,主要生產日常生活用品:桌布,狹長的地毯,兒童服飾與工業用樣品條,主要由包浩斯的女學生們,在原是包浩斯女學生後來成為大師的 Gunta Stölzl 的指導下製作。 包浩斯女藝術家Agnes Roghé 的地毯作品

| 照片(剪影):© picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

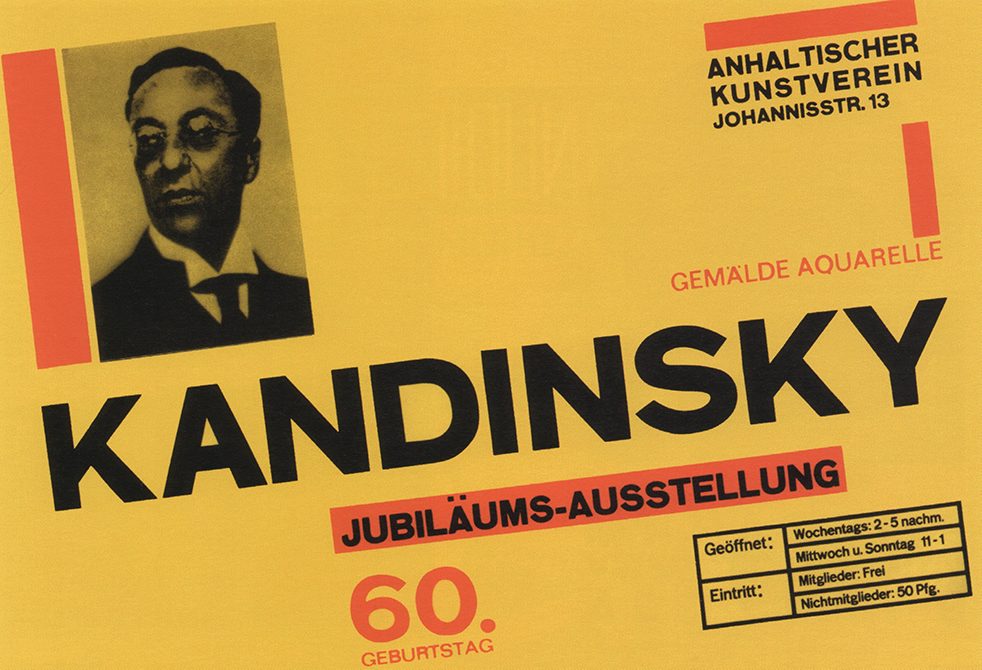

但是,包浩斯的創新其實早已經超越了一場設計革命。在包浩斯各式各樣的工坊裡,產生了介於技術與設計之間的職業領域,而這些職業一直到那時後才出現。為了推廣包浩斯產品,攝影師接受適當的訓練,且設計了主要使用紅色與黑色的字體排印風格。直到包浩斯廣告工坊出現關於 “廣告的系統” 與 “意識的效應” 的課程,後來的專業平面設計師職業也隨之形成。

包浩斯女藝術家Agnes Roghé 的地毯作品

| 照片(剪影):© picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

但是,包浩斯的創新其實早已經超越了一場設計革命。在包浩斯各式各樣的工坊裡,產生了介於技術與設計之間的職業領域,而這些職業一直到那時後才出現。為了推廣包浩斯產品,攝影師接受適當的訓練,且設計了主要使用紅色與黑色的字體排印風格。直到包浩斯廣告工坊出現關於 “廣告的系統” 與 “意識的效應” 的課程,後來的專業平面設計師職業也隨之形成。 Herbert Bayer,1926年的海報設計

| 照片:© picture alliance/Heritage Images

Herbert Bayer,1926年的海報設計

| 照片:© picture alliance/Heritage Images

為大眾而設計

包浩斯在沃爾特·格羅皮烏斯的領導下開展革命性設計,自1927年起在新任校長漢斯·邁耶(Hannes Meyer)任內則被調整為更明顯的社會趨向。在他任內包浩斯應該更滿足人民的需求——要為“無產階級”設計。在邁耶的領導下,當時 「國民需求取代奢侈品需求」是創作的座右銘; 而最重要的問題更應該是,「人們在日常生活中真正需要什麼?”」不再需要生產更多的地毯,而是堅固耐用的地面鋪層材料。而當要開發管狀鋼製家具的彈性耐力材料時,包浩斯學院的各個工坊則為此目標進行合作。 坐在鋼管扶手椅的女人,Marcel Breuer,1926年。

| 照片(剪影):© 包浩斯檔案館 柏林/Dr. Stephan Consemüller

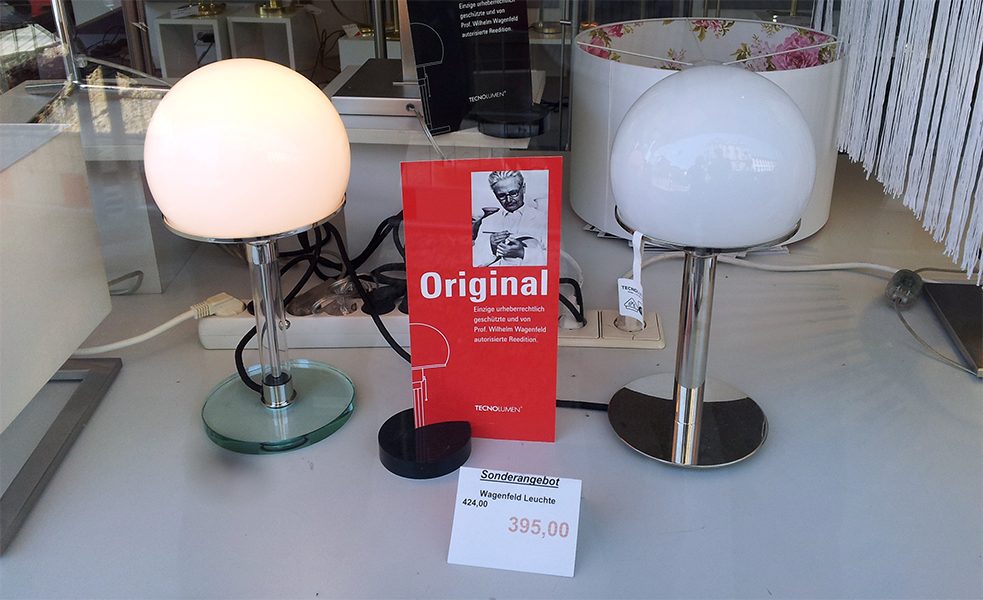

前面提到的瓦根菲爾德檯燈也是一個為群眾設計的理念與經濟現實的分岐可以多遠的很好例子。它是由銀與玻璃製成,更是手工製作,即使原先是為工人製造經濟實惠的檯燈的想法,也是虛幻的。即令是知名檯燈創造者威廉·瓦根菲爾德(Wilhelm Wagenfeld)1924年從一個展覽會回來時也有所失望的承認:「經銷商與製造商對我們的產品嗤之以鼻。它們雖然看起來便宜,就像是機器生產的一樣,但其實是太貴的工藝品。反對的意見是正確的。」

坐在鋼管扶手椅的女人,Marcel Breuer,1926年。

| 照片(剪影):© 包浩斯檔案館 柏林/Dr. Stephan Consemüller

前面提到的瓦根菲爾德檯燈也是一個為群眾設計的理念與經濟現實的分岐可以多遠的很好例子。它是由銀與玻璃製成,更是手工製作,即使原先是為工人製造經濟實惠的檯燈的想法,也是虛幻的。即令是知名檯燈創造者威廉·瓦根菲爾德(Wilhelm Wagenfeld)1924年從一個展覽會回來時也有所失望的承認:「經銷商與製造商對我們的產品嗤之以鼻。它們雖然看起來便宜,就像是機器生產的一樣,但其實是太貴的工藝品。反對的意見是正確的。」 當今是一件人們追求而不是廉價的家具:市面上的瓦根菲爾德檯燈

| 照片(剪影):© Christos Vittoratos CC-BY-SA-3.0

然而,今天現實的情況卻並非如此:包浩斯設計已經成為一種崇拜,而成為奢侈品的包浩斯產品則是因為其作品的美學價值而非其功能。然而,包浩斯的基本原則與思想早已經占了重要歷史地位。直到今天他們依然影響設計與建築,而且世界各地的藝術與設計學院依就教授包浩斯的理論思想。從人們今天居住的許多房子裡,最可以看到並體認沃爾特·格羅皮烏斯及其繼任者漢斯·邁耶與路德維希·密斯·凡德羅(Ludwig Mies van der Rohe)的包浩斯遺產:這一切都歸功於他們才使得進步、現代生活方式以及清洗造型的理解,始可以進入我們的客廳。

當今是一件人們追求而不是廉價的家具:市面上的瓦根菲爾德檯燈

| 照片(剪影):© Christos Vittoratos CC-BY-SA-3.0

然而,今天現實的情況卻並非如此:包浩斯設計已經成為一種崇拜,而成為奢侈品的包浩斯產品則是因為其作品的美學價值而非其功能。然而,包浩斯的基本原則與思想早已經占了重要歷史地位。直到今天他們依然影響設計與建築,而且世界各地的藝術與設計學院依就教授包浩斯的理論思想。從人們今天居住的許多房子裡,最可以看到並體認沃爾特·格羅皮烏斯及其繼任者漢斯·邁耶與路德維希·密斯·凡德羅(Ludwig Mies van der Rohe)的包浩斯遺產:這一切都歸功於他們才使得進步、現代生活方式以及清洗造型的理解,始可以進入我們的客廳。