Citra dan Bias

Seperti Apa Wajah Orang yang Normal?

Apa itu normal? Dan apa maksudnya wajah yang normal? Otak manusia tidak berhenti menganalisis dan mengelompokkan setiap wajah yang dilihat. Dan tak hanya manusia yang melakukannya. Di ranah sains dan teknologi pun terdapat cabang ilmu yang khusus meneliti wajah, kemudian menelaahnya secara statistik untuk mencari kenormalan. Kini, dengan machine learning, kemampuan mesin untuk mengenali wajah bahkan digunakan juga untuk mengategorikan dan memprediksi perilaku manusia.

Potret yang Berbicara

Sepanjang abad ke-19, Paris mengalami perubahan besar-besaran. Revolusi Industri menarik warga desa untuk pindah ke kota-kota, memantik gelombang awal urbanisasi yang berlanjut hingga sekarang. Bagi masyarakat Paris yang lahir dan tinggal di kota itu, inilah kali pertama mereka setiap hari bertemu dengan dan dikelilingi oleh wajah-wajah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Perubahan demografi lambat laun membuat ikatan sosial di Paris merenggang. Hal ini disertai oleh ketimpangan antara kelompok industrialis dan kelompok pekerja. Masyarakat kian terasing dari satu sama lain, kegelisahan sosial memburuk, dan angka kriminalitas pun naik.

Potret mengungkap jati diri individu, meski ia tak mengaku. Penemuan pembuatan pasfoto untuk mendata tersangka kejahatan memudahkan identifikasi pelaku.

| Foto: © Tableau Synoptic des Traits Physionomiques: pour servir a l’étude du “Porträt Parlé”, by Alphonse Bertillon (1909) / public domain

Dahulu, seorang petugas polisi biasanya mengenal tersangkanya, tempat tinggalnya, sampai dengan pendapat ibu tersangka terhadap “kenalakan” sang anak. Lonjakan arus urbanisasi mengubah hal ini. Kantor-kantor polisi pun mulai menggunakan fotografi, yang merupakan teknologi baru ketika itu, untuk mendokumentasikan penahanan. Namun, akibatnya, hasil foto menggunung, sehingga akhirnya tidak bisa dipakai dan merepotkan untuk dikelola. Alphonse Bertillon, seorang petugas polisi muda, bertekad mengubah keadaan. Bertillon mulai dengan menstandarkan metode pengambilan foto tersangka—dari sisi depan dan samping wajahnya—kemudian foto disatukan dengan kartu penahanan yang standar. Dengan kata lain, Bertillon adalah penemu mugshot, pasfoto para tersangka kejahatan yang kita kenal hingga masa ini. Setelah itu, Bertillon mengukur, menghitung, dan mengelompokkan ciri-ciri tubuh. Hasilnya pun dicatat dalam kartu yang sama, sehingga satu kartu dapat mengandung banyak informasi spesifik. Bertillon juga membuat tabel yang ia namai “Le Portrait Parlé”, atau potret yang berbicara. Artinya, kalaupun orang yang ditahan menolak mengungkap identitasnya, ia tetap dapat diidentifikasi melalui potretnya. Tabel ciptaan Bertillon mengandung pengelompokan hidung, mulut, mata, telinga, dan ciri wajah lain serta mengategorikan setiap ciri secara sistematis.

Potret mengungkap jati diri individu, meski ia tak mengaku. Penemuan pembuatan pasfoto untuk mendata tersangka kejahatan memudahkan identifikasi pelaku.

| Foto: © Tableau Synoptic des Traits Physionomiques: pour servir a l’étude du “Porträt Parlé”, by Alphonse Bertillon (1909) / public domain

Dahulu, seorang petugas polisi biasanya mengenal tersangkanya, tempat tinggalnya, sampai dengan pendapat ibu tersangka terhadap “kenalakan” sang anak. Lonjakan arus urbanisasi mengubah hal ini. Kantor-kantor polisi pun mulai menggunakan fotografi, yang merupakan teknologi baru ketika itu, untuk mendokumentasikan penahanan. Namun, akibatnya, hasil foto menggunung, sehingga akhirnya tidak bisa dipakai dan merepotkan untuk dikelola. Alphonse Bertillon, seorang petugas polisi muda, bertekad mengubah keadaan. Bertillon mulai dengan menstandarkan metode pengambilan foto tersangka—dari sisi depan dan samping wajahnya—kemudian foto disatukan dengan kartu penahanan yang standar. Dengan kata lain, Bertillon adalah penemu mugshot, pasfoto para tersangka kejahatan yang kita kenal hingga masa ini. Setelah itu, Bertillon mengukur, menghitung, dan mengelompokkan ciri-ciri tubuh. Hasilnya pun dicatat dalam kartu yang sama, sehingga satu kartu dapat mengandung banyak informasi spesifik. Bertillon juga membuat tabel yang ia namai “Le Portrait Parlé”, atau potret yang berbicara. Artinya, kalaupun orang yang ditahan menolak mengungkap identitasnya, ia tetap dapat diidentifikasi melalui potretnya. Tabel ciptaan Bertillon mengandung pengelompokan hidung, mulut, mata, telinga, dan ciri wajah lain serta mengategorikan setiap ciri secara sistematis.

Bagi Bertillon, tabel tersebut tak lebih dari sistem indeks yang membantu petugas mengidentifikasi pelaku kejahatan. Sistem ini, dijuluki “Bertillonage”, menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa dan Amerika Serikat karena dianggap sebagai temuan ilmiah baru dan contoh praktik terbaik untuk keperluan identifikasi oleh kepolisian. Meski demikian, beberapa tahun kemudian, Bertillon terpaksa menelan kecewa karena sistemnya digantikan oleh sidik jari, yang terbukti lebih sederhana dan jauh lebih akurat sebagai alat identifikasi.

Apa Itu Normal?

Sidik jari adalah satu dari sekian banyak sumbangsih ilmiah Sir Francis Galton, cendekiawan dan tokoh statistik dari Inggris. Di bidang yang terakhir ini, Galton memiliki temuan besar yang disebut normalitas dalam statistik (statistical normality), atau distribusi normal. Distribusi normal memandang fenomena acak sesungguhnya memiliki pola probabilitas yang tersebar di sekitar sebuah kurva yang puncaknya menyerupai lonceng—disebut juga “kurva lonceng”. Pada kurva, sebagian besar fenomena ini berkumpul mendekat ke puncak kurva alih-alih ke tepian kurva.

Hasil reka ulang kotak Galton: Distribusi butiran pada celah-celah di papan selalu membentuk kurva lonceng.

| Foto: © CC BY-SA 4.0

Untuk menjelaskan fenomena statistik yang abstrak ini, Galton membuat sebuah alat berbentuk papan. Papan buatannya mirip dengan mesin pinball: diisi dengan bola-bola yang bergulir dari bagian atas papan, ke bawah melalui tonggak-tonggak kecil, sampai akhirnya berakhir di beberapa celah yang dipisahkan partisi-partisi berbentuk batang dan ditata dengan jarak yang sama di bagian dasar papan. Kita tidak bisa memperkirakan bola mana yang akan jatuh di celah tertentu, tetapi ternyata pola sebaran bola selalu mengulangi bentuk kurva lonceng. Yaitu, bola terbanyak selalu berada di celah di tengah; makin ke kanan atau ke kiri, jumlah bola di tiap celah makin berkurang. Dengan menghitung nilai distribusi normal, kita juga bisa menghitung simpangan baku atau standar deviasi (SD), yakni derajat sebaran bola di semua celah. SD yang rendah artinya celah mendekati normal, atau puncak kurva. SD yang tinggi artinya bola menyebar lebih luas dan kemungkinan terjadi abnormalitas lebih tinggi.

Hasil reka ulang kotak Galton: Distribusi butiran pada celah-celah di papan selalu membentuk kurva lonceng.

| Foto: © CC BY-SA 4.0

Untuk menjelaskan fenomena statistik yang abstrak ini, Galton membuat sebuah alat berbentuk papan. Papan buatannya mirip dengan mesin pinball: diisi dengan bola-bola yang bergulir dari bagian atas papan, ke bawah melalui tonggak-tonggak kecil, sampai akhirnya berakhir di beberapa celah yang dipisahkan partisi-partisi berbentuk batang dan ditata dengan jarak yang sama di bagian dasar papan. Kita tidak bisa memperkirakan bola mana yang akan jatuh di celah tertentu, tetapi ternyata pola sebaran bola selalu mengulangi bentuk kurva lonceng. Yaitu, bola terbanyak selalu berada di celah di tengah; makin ke kanan atau ke kiri, jumlah bola di tiap celah makin berkurang. Dengan menghitung nilai distribusi normal, kita juga bisa menghitung simpangan baku atau standar deviasi (SD), yakni derajat sebaran bola di semua celah. SD yang rendah artinya celah mendekati normal, atau puncak kurva. SD yang tinggi artinya bola menyebar lebih luas dan kemungkinan terjadi abnormalitas lebih tinggi.

Rumus matematika yang berguna ini membuat normalitas dalam statistik bermakna lebih dari sekadar standar ilmiah. Galton sendiri ingin menerapkan statistika dalam setiap aspek kehidupan, dan konsep normalitas dengan cepat berkembang melampaui sains. Sebelum pemikiran Galton, yang dicetuskannya pada akhir abad ke-19, kata “normal” sangat tidak lazim digunakan di luar ranah sains. Setelah temuan Galton, konsep normalitas dengan segera menjadi normal. Melalui pemikiran Émile Durkheim dan sosiolog lain, konsep ini pun meluas ke ranah ilmu sosial dan budaya secara umum.

Wajah yang Normal, atau Wajah yang Menyimpang?

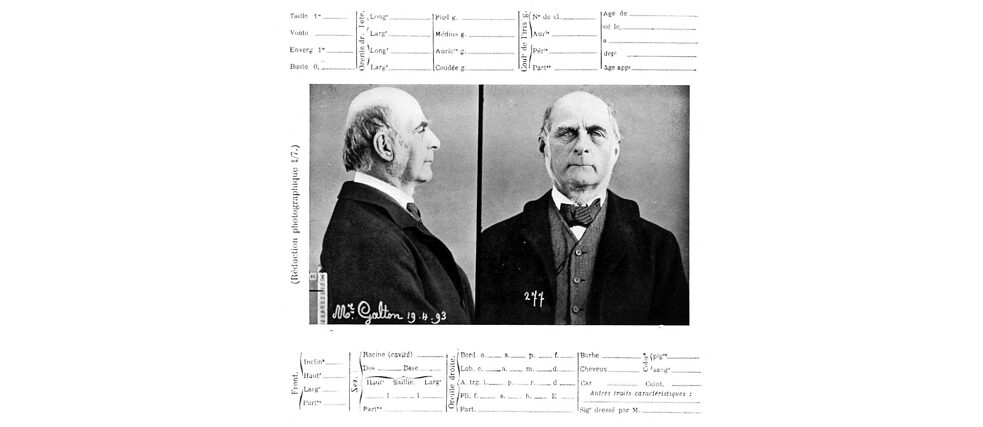

Pada tahun 1893, Galton bertamu ke laboratorium forensik Bertillon dan jatuh hati pada Bertilonage. Yang menarik minat Galton dari alat dan metodologi Bertillon ini bukanlah kegunaannya untuk mengungkap peran seseorang dalam kejahatan; Galton lebih tertarik memprediksi penyimpangan di masa depan menggunakan statistika.

Hasil foto dan pencatatan ala Bertillon terhadap Francis Galton (usia 73). Data ini dibuat dalam kunjungan Galton ke laboratorium Bertillon pada tahun 1893.

| Foto: © Wikipedia/gemeinfrei

Seperti Bertillon, Galton juga gemar melakukan peninjauan yang sistematis terhadap hasil potret. Terinspirasi oleh temuannya sendiri, yaitu normalitas secara statistik, Galton menemukan teknik untuk membuat komposit potret. Dengan teknik ini, Galton dapat mengambil foto beberapa objek menggunakan plat film yang sama dan dengan sedikit cahaya. Hasilnya adalah satu citra yang menyatu. Galton membuat potret komposit dari personil militer dan insinyur kerajaan dan dari pelaku kejahatan serta orang-orang dengan gangguan jiwa. Tujuannya, mencoba mengetahui contoh-contoh wajah yang “normal” dan mencari cara untuk mengenali, serta nantinya memperkirakan, standar deviasi sosial.

Hasil foto dan pencatatan ala Bertillon terhadap Francis Galton (usia 73). Data ini dibuat dalam kunjungan Galton ke laboratorium Bertillon pada tahun 1893.

| Foto: © Wikipedia/gemeinfrei

Seperti Bertillon, Galton juga gemar melakukan peninjauan yang sistematis terhadap hasil potret. Terinspirasi oleh temuannya sendiri, yaitu normalitas secara statistik, Galton menemukan teknik untuk membuat komposit potret. Dengan teknik ini, Galton dapat mengambil foto beberapa objek menggunakan plat film yang sama dan dengan sedikit cahaya. Hasilnya adalah satu citra yang menyatu. Galton membuat potret komposit dari personil militer dan insinyur kerajaan dan dari pelaku kejahatan serta orang-orang dengan gangguan jiwa. Tujuannya, mencoba mengetahui contoh-contoh wajah yang “normal” dan mencari cara untuk mengenali, serta nantinya memperkirakan, standar deviasi sosial.

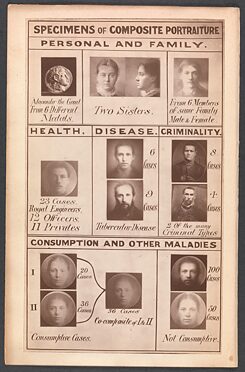

Galton mempelajari potret pelaku kejahatan dan penyandang gangguan mental untuk mengungkap ciri-ciri wajah orang yang normal.

| Foto: © Frontispiece of Inquiries into Human Faculty and its Development, Francis Galton (1883) / public domain

Statistika bagi Galton bermakna lebih dari bidang intelektual. Galton percaya, manusia bisa menggunakan konsep normalitas dalam statistik untuk menciptakan masyarakat yang lebih unggul. Ia menginisiasi gerakan eugenika, yang bertujuan menafsirkan evolusi dan seleksi alam (gagasan terobosan Charles Darwin, yang masih terhitung sepupu Galton) sebagai kunci untuk membentuk masyarakat yang lebih baik, dan bukan sebagai alat untuk menganalisis keragaman yang tersedia di alam.

Galton mempelajari potret pelaku kejahatan dan penyandang gangguan mental untuk mengungkap ciri-ciri wajah orang yang normal.

| Foto: © Frontispiece of Inquiries into Human Faculty and its Development, Francis Galton (1883) / public domain

Statistika bagi Galton bermakna lebih dari bidang intelektual. Galton percaya, manusia bisa menggunakan konsep normalitas dalam statistik untuk menciptakan masyarakat yang lebih unggul. Ia menginisiasi gerakan eugenika, yang bertujuan menafsirkan evolusi dan seleksi alam (gagasan terobosan Charles Darwin, yang masih terhitung sepupu Galton) sebagai kunci untuk membentuk masyarakat yang lebih baik, dan bukan sebagai alat untuk menganalisis keragaman yang tersedia di alam.

Pengikut eugenika seperti Galton juga mempraktikkan fisiognomi, jenis ilmu palsu (pseudoscience) yang menilai kepribadian seseorang berdasarkan ciri-ciri fisiknya—ibarat menilai buku dari sampulnya. Pengikut fisiognomi menggunakan sistem pendataan Bertillon (untuk mengukur dan mencatat data) dan klasifikasi terhadap ciri anggota tubuh untuk menganalisis, mengurutkan, dan memprediksi potensi kontribusi seseorang terhadap masyarakat dan dampak orang itu terhadap sediaan genetika di generasi mendatang. Pengikut eugenika percaya nasib seseorang ditentukan oleh alam, bukan lingkungan tempatnya bertumbuh besar (atau Tuhan). Sebab itu, menurut mereka, cara terbaik untuk memajukan ras manusia adalah dengan menjaga kemurnian gen dan melarang mereka yang menyimpang dari memiliki keturunan. Kebijakan publik yang berangkat dari pandangan eugenika disebarkan ke seluruh Eropa Barat dan Inggris, tetapi Amerika-lah, dan pendukung eugenika di sana, yang menjadi pihak pertama yang mengesahkan hukum sterilisasi agar penyandang disabilitas tak dapat memiliki anak.

Bertillon sendiri tidak pernah membayangkan temuannya akan digunakan untuk konteks tersebut. Sekali waktu, ia diminta berkomentar terhadap teori rasisme ilmiah dari krimonolog asal Italia yang sejaman dengannya, Cesare Lombroso; jawabannya: “Saya tidak percaya bahwa wajah yang tidak simetris, atau lingkar kepala, atau bentuk rahang menjadi penentu adanya niat jahat dalam diri seseorang.”

Menurut Bertillon, ada begitu banyak macam jenis wajah yang diproses di laboratoriumnya. Kondisi mata, misalnya, tidak menunjukkan pemiliknya terlahir sebagai pelaku kejahatan. Namun, penglihatannya yang lemah mungkin membuatnya susah mencari pekerjaan.

Bertillon mendata bagian-bagian tubuh untuk mengenali dan mengaitkannya dengan perilaku pemilik tubuh di masa lalu—bukan untuk memperkirakan atau meramalkan tindakan di masa depan. Namun demikian, pendataan dan klasifikasi perilaku dan ciri-ciri fisik seseorang ternyata tidak hanya dapat digunakan untuk identifikasi forensik, melainkan juga untuk membuat prediksi statistik. Rasisme dalam sains dan fisiognomi menjadi sangat berpengaruh selama abad ke-20. Dalam bukunya, Mein Kampf, Adolf Hitler menyebut pengikut eugenika di Amerika sebagai sumber inspirasi eugenika di Jerman, yang kemudian berkembang menjadi paham eugenika ala Nazi. Filosofi dan praktik eugenika Nazi ekstrem sekaligus mengerikan, seperti tampak dari pembantaian terhadap masyarakat Yahudi, Romania, orang-orang dengan orientasi seksual sejenis, penyandang disabilitas, dan lain-lain yang dianggap menyimpang dari citra ras Arya yang dianggap normal. Setelah Nazi kalah pada Perang Dunia II, gagasan fisiognomi dan rasisme dalam sains dikutuk oleh negara-negara lain. Kedua gagasan ini pun menyelusup ke bawah permukaan dan mati suri selama bertahun-tahun setelahnya, namun tidak hilang karena mengakar sangat kuat sebagai warisan dari konsep normalitas dalam statistik.

Potret Kembali Berbicara

Pada dasawarsa kedua abad ke-21, analisis wajah kembali naik daun berkat kemajuan-kemajuan pesat dalam ilmu statistik yang didukung oleh teknologi komputer. Para “ahli data” pada masa ini adalah anak kandung intelektual dari para tokoh statistika dan data dari abad ke-19. Sebagian ahli ini berfokus pada identifikasi; mereka memodernisasi upaya Bertillon untuk mengenali individu secara forensik, yaitu dengan menghubungkan data dengan perilaku di masa lalu. Ahli lain, seperti Galton, berfokus pada analisis dan berupaya membuat perkiraan statistik dari perilaku seseorang di masa depan berdasarkan pola-pola di masa lalu. Saat ini, proses identifikasi dan proyeksi sering kali digunakan bersama-sama dalam rangka mendorong penggunaan teknologi hingga semaksimal mungkin. Sebagai contoh, pada November 2021, setelah mendapat tekanan dari parlemen, Facebook mengumumkan penghentian teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pengguna Facebook dengan foto. Sebagai gantinya, Facebook menggunakan “Automatic Alt Text”, yang fungsinya menganalisis gambar dan secara otomatis menghasilkan deskripsi konten dalam bentuk teks.

Pusat-pusat data saat ini mengumpulkan data dalam volume yang lebih besar lagi. Data dapat memetakan riwayat perilaku seseorang dengan sangat terperinci; riwayat inilah yang digunakan algoritma untuk memperkirakan perilaku orang itu di masa depan. Sama seperti potret komposit karya Galton, model perilaku yang normal juga dibentuk dari contoh-contoh perilaku berbagai individu. Setiap unit data dikirimkan melalui ‘kotak hitam algoritma’, kemudian memasuki ‘celah-celah’ yang tersebar sepanjang kurva lonceng yang menunjukkan perilaku normal di masa depan. Normalisasi melalui data bagaikan nubuat yang menggenapi dirinya sendiri, atau self-fulfilling prophecy. Data tidak hanya memprediksi, tetapi juga menentukan masa depan. Ketika hasil prediksi dianggap sebagai kemungkinan yang paling aman, apa-apa yang menyimpang dari prediksi itu menjadi risiko finansial, budaya, bahkan terkadang politik.

Dengan cara ini, prediksi yang berbasis data menormalkan masa lalu sekaligus mencegah perubahan terjadi. Dengan demikian, algoritma machine learning secara inheren konservatif, karena hanya dapat memprediksi bahwa pola-pola masa lalu akan berulang di masa depan. Algoritma tidak dapat memprediksi perkembangan dari pola-pola itu.

Wacana tentang privasi di dunia maya masih mewarnai berbagai diskusi tentang hak seseorang untuk menjaga informasi berkaitan dengan kegiatannya di masa lalu sebagai informasi privat. Akan tetapi, yang dilihat oleh alat-alat surveilans masa kini, yang menggunakan algoritma, bukan kegiatan seseorang di masa lalu; yang dilihat adalah citra yang diungkap oleh potret komposit kita. Potret yang menetapkan standar normalitas dan yang membuat hal-hal yang berbeda dari standar itu sebagai hal yang mencurigakan.

Proyek Daring Normalizi.ng

Seperti mesin, manusia juga selalu mengategorikan wajah-wajah orang yang ditemuinya. Kita melihat, mengelompokkan, dan menganalisis ciri-ciri fisiognomi satu sama lain. Tapi, sadarkah kita tentang bias yang kita punya, tentang cara kita secara terus-menerus memaknai apa yang normal dan yang tidak normal? Bagaimana kita mengategorikan orang lain, dan bagaimana kita sendiri dikategorikan? Inilah yang ingin dijawab oleh Normalizi.ng, proyek riset eksperimental yang dilakukan secara daring untuk menganalisis dan memahami cara manusia memilih tampilan yang dianggap lebih “normal”.

Para responden di situs Normalizi.ng mengikuti tiga langkah pengumpulan data yang sejak dulu merupakan metode umum dalam statistika. Langkah pertama, mengumpulkan data. Responden diminta menempatkan wajahnya pada bingkai virtual dan mengambil foto diri. Langkah kedua, mengelompokkan data. Responden diberikan sejumlah gambar yang berasal dari responden sebelumnya. Responden diminta menggeser layar ke arah kiri atau kanan untuk mengelompokkan hidung, mulut, mata, dan wajah yang tampak lebih “normal”. Langkah ketiga, menganalisis data. Algoritma menganalisis wajah responden dan pilihannya pada langkah kedua. Dalam hal ini, algoritma mencatatkan data wajah responden ke dalam semacam kartu Bartillonage yang dilengkapi skor normalisasi yang dinamis. Setelah itu, algoritma pula yang menambahkan wajah-wajah responden ke dalam peta normalitas, dengan semangat yang sama seperti Portrait Parlé.

The Normalizi.ng Map

| The Normalizi.ng Map

Peta Normalizi.ng menggunakan algoritma analisis wajah untuk mengelompokkan wajah-wajah dengan ciri serupa pada grid dua dimensi. Makin tinggi skor normalitasnya, potret menjadi makin tebal. Setiap jam, dengan bertambahnya responden, algoritma memperbarui dan menggambar ulang peta. Akan tetapi, di setiap peta, ada dua klaster utama yang selalu dengan jelas diidentifikasi sebagai lelaki dan perempuan. Klaster lain akan terbentuk di tepi-tepinya: klaster kulit gelap, yang sering kali disatukan untuk lelaki dan perempuan; klaster Asia, yang terkadang bertransisi menjadi klaster Latina; klaster anak, klaster lansia, klaster wajah berjanggut… Yang menarik, wajah-wajah bermasker semasa pandemi terdistribusi merata di seluruh peta. Meski peta algoritma terus-menerus digambar ulang, peta mengulangi dan memperjelas pembedaan dalam klasifikasi wajah. Peta memvisualkan diskriminasi sistematis yang terjadi pada masa ini di masyarakat-masyarakat di seluruh dunia—baik diskriminasi gender, warna kulit, usia, atau gaya rambut—dan betapa diskriminasi dihimpun, dipertegas, dan disembunyikan di balik kotak hitam berrnama kecerdasan buatan yang, sepintas, objektif.

The Normalizi.ng Map

| The Normalizi.ng Map

Peta Normalizi.ng menggunakan algoritma analisis wajah untuk mengelompokkan wajah-wajah dengan ciri serupa pada grid dua dimensi. Makin tinggi skor normalitasnya, potret menjadi makin tebal. Setiap jam, dengan bertambahnya responden, algoritma memperbarui dan menggambar ulang peta. Akan tetapi, di setiap peta, ada dua klaster utama yang selalu dengan jelas diidentifikasi sebagai lelaki dan perempuan. Klaster lain akan terbentuk di tepi-tepinya: klaster kulit gelap, yang sering kali disatukan untuk lelaki dan perempuan; klaster Asia, yang terkadang bertransisi menjadi klaster Latina; klaster anak, klaster lansia, klaster wajah berjanggut… Yang menarik, wajah-wajah bermasker semasa pandemi terdistribusi merata di seluruh peta. Meski peta algoritma terus-menerus digambar ulang, peta mengulangi dan memperjelas pembedaan dalam klasifikasi wajah. Peta memvisualkan diskriminasi sistematis yang terjadi pada masa ini di masyarakat-masyarakat di seluruh dunia—baik diskriminasi gender, warna kulit, usia, atau gaya rambut—dan betapa diskriminasi dihimpun, dipertegas, dan disembunyikan di balik kotak hitam berrnama kecerdasan buatan yang, sepintas, objektif.

Wajah-wajah yang beragam menjadikan Paris, dan banyak kota besar lainnya, sangat menarik dan penuh dengan kemungkinan. Paris tidak akan pernah kembali menjadi kota kecil dengan penduduk yang homogen. Internet pun begitu. Algoritma seperti polisi yang melihat seseorang berdasarkan stereotipe tanpa mengenal orang itu secara pribadi, atau tanpa pernah bicara dengan anggota keluarganya. Kita perlu berpikir sejenak dan bertanya, bersediakah kita jika algoritma dibuat lebih sistematis? Otomatis? Lebih tegas? Dan, lebih jauh, apakah normalitas perlu diatur?