Inmitten von Minen und Zerstörung, ständigen Explosionen und Tod gibt es Menschen, die Tag für Tag dem Krieg ihr Land und ihr eigenes Leben entreißen. Dies ist die Geschichte eines Bauern aus der Region Charkiw, der in einer der am stärksten verminten Gegenden der Welt lebt.

Die Wände bestehen aus Munitionskisten der Grad-Raketenwerfer, die Heizung aus Rohren von Panzergeschossen, das Wasser kommt aus einem Brunnen, der mit dem Fragment eines Uragan-Geschosses gebohrt wurde. So sieht das Haus aus, das Ihor im Dorf Dowhenke in der Region Charkiw erbaut hat. „Nach der Besatzung gab es hier nichts mehr. Kein einziges intaktes Haus, kein Baumaterial. Ich baute mit dem, was übrig war, und das waren nur Hinterlassenschaften des Krieges“, erzählt Ihor Knjasew, der einzige Bauer in einem der am stärksten verminten Orte der Ukraine – und somit der Welt. [Laut Angaben der UNO ist die Ukraine derzeit das am stärksten verminte Land weltweit, rund 23 Prozent ihrer Fläche sind potenziell mit Landminen und nicht explodierter Munition verseucht, Anm. d. Red.]Außer Ihor leben nach der Befreiung noch neun Menschen im Dorf, hauptsächlich ältere Leute. Ihor ist der Einzige, der hier Arbeitsplätze schafft, das Dorf entmint und es wieder aufbauen will. Der schlanke, sonnengebräunte und sture Mann verkörpert heute im Grunde genommen Dowhenke selbst und die Hoffnung auf ein neues Leben. „Mein Großvater wurde hier geboren und war Bauer. Mein Vater wurde hier geboren und war Bauer. Ich wurde hier geboren, hatte einen großen Hof und bestellte Felder. Meine Kinder wurden hier geboren. Und dann kamen die Russen.“ Ihor blickt sich um. Im Dorf gibt es heute keinen Fleck, der nicht an den Krieg erinnert.

„95 Prozent meiner Felder sind vermint“

Dowhenke liegt an der Grenze zwischen den Regionen Donezk und Charkiw, an einer Fernstraße, die früher die zwei großen Industriestädte miteinander verband. Vor dem Krieg lebten hier 760 Menschen. Sie führten ein ruhiges Leben als Bäuerinnen und Bauern und verkauften ihre Ernte und Milch in der Region Donezk. Die Lage des Dorfes, die von den Bewohnern vor dem Krieg als praktisch empfunden wurde, stellte sich während der großangelegten Invasion als verhängnisvoll heraus.Im Frühjahr 2022 wurde Dowhenke zum Brückenkopf für die russische Offensive Richtung Slowjansk. „Es gab Panzerschlachten, unsere Armee war hier stationiert, dann wurden sie zurückgedrängt, das Dorf wurde besetzt, dann haben wir es zurückerobert. Alles, was man sich nur vorstellen kann, flog uns hier um die Ohren, von Uragan-Raketen bis zu Minen. Wir sind wahrscheinlich der verminteste Ort der Welt“, sagt Ihor, während er schweren Schrittes die Dorfstraße entlanggeht. Schwarze Erdklumpen haften an seinen Arbeitsstiefeln. Die Straße ist der einzige Weg in Dowhenke, auf dem man gehen kann, ohne ständig nach unten schauen zu müssen. Hier sind bereits Autos und Traktoren durchgefahren – also ist es sicher.

Die übrige Erde im Dorf ist potenziell vermint. Die Felder um Dowhenke herum sind mit rot-weißen Stäben markiert, die vor der Gefahr warnen. Im Dorf selbst ragen bis heute Granatenschäfte aus den Gärten, Blumenbeeten und sogar Hauswänden heraus. Die offizielle humanitäre Minenräumung des Dorfes verläuft extrem langsam.

Die Minenräumung in der Ukraine wird von einer nationalen Behörde koordiniert. Räumungsarbeiten werden sowohl von staatlichen Stellen wie dem Katastrophenschutzdienst DSNS und Polizeipionieren als auch von NGOs durchgeführt. Über 60 solcher Organisationen sind bereits als Betreiber für die Minenräumung zertifiziert. Laut Wirtschaftsministerium warten 50 weitere auf ihre Zertifizierung. Doch auch das reicht nicht aus. Ende 2024 meldete der ukrainische Katastrophenschutz 156.000 Quadratkilometer vermintes Gebiet – größer als ganz Griechenland. Die Schätzung wie lange die Räumung dauern könnte, variieren zwischen 70 und 700 Jahren.

Doch Ihor kann nicht so lange warten. Das Leben eines Bauern folgt eigenen Gesetzen: Der Zeit der Aussaat und der Zeit der Ernte. Also brachte er nach der Besatzung einen Metalldetektor mit und begann, das Dorf und die Felder selbst von Minen zu befreien.

„Vor dem Krieg hatte ich alles – Schafe, Runkelrüben, Weizen, volle Kornlager. Meine Landwirtschaft umfasste 50 Hektar Felder. Jetzt sind 95 Prozent davon vermint“, sagt er und zeigt auf einen grünen Streifen hinter einem ausgebrannten Hausgerüst. Es ist das einzige Stück Land im Dorf, auf dem Winterweizen sprießt. Ihor hat es selbst geräumt, gepflügt und gesät, zu einem hohen Preis.

„Den Traktor habe ich aus den Resten unserer verbrannten Technik zusammengebaut. Mit diesem Traktor begann ich, das Feld zu pflügen. Davor habe ich es mit einem Metalldetektor geprüft, doch die Minen lagen wohl zu tief. Eine Reihe Minen hatten wir entfernt, tiefer lagen weitere. Ich fuhr auf eine Panzermine. Der Traktor wurde auseinandergerissen, mein Gesicht verletzt, aber ich überlebte. Nur um die Technik war es schade“, erzählt Ihor. Neben dem Feld steht jener reparierte und ausgebrannte Traktor. Wie alles in Dowhenke sieht auch er aus wie ein Frankenstein, zusammengesetzt aus Überresten des Krieges.

Hölle auf Erden

Die Kämpfe um Dowhenke begannen im Frühjahr 2022. Die Bewohner*innen blieben bis zuletzt im Dorf und hofften, dass die ukrainische Armee den Ort verteidigen könnte. Als das Dorf jedoch zu einem Schlachtfeld wurde, waren noch viele Zivilist*innen und Tiere hier. „Zwölf Menschen starben allein aus der lokalen Bevölkerung. Wie viele Soldaten starben, weiß ich nicht einmal. Tiere hat niemand gezählt. Hunde, Ziegen, Kühe – niemand blieb übrig. Alle Schafe wurden zerfetzt und zerrissen, ihre Knochen liegen bis heute im Dorf verstreut. Hier herrschte einfach die Hölle auf Erden“, erinnert sich der Bauer. Vor der Besatzung gelang es ihm noch, seine Mutter, seine drei Kinder und seine Frau zu Verwandten nach Odesa zu bringen. Sie flohen bereits unter Beschuss, mussten Granattrichtern auf der Straße ausweichen. Sein Vater Anatolij blieb in Dowhenke – ein störrischer 70-jähriger Mann, der seinen Hof unter keinen Umständen verlassen wollte. Er sagte damals, er werde als Letzter das Dorf verlassen. So kam es auch.

Anatolij Knjasew überlebte Beschuss und Evakuierung. | Foto: © Oleksii Filippov

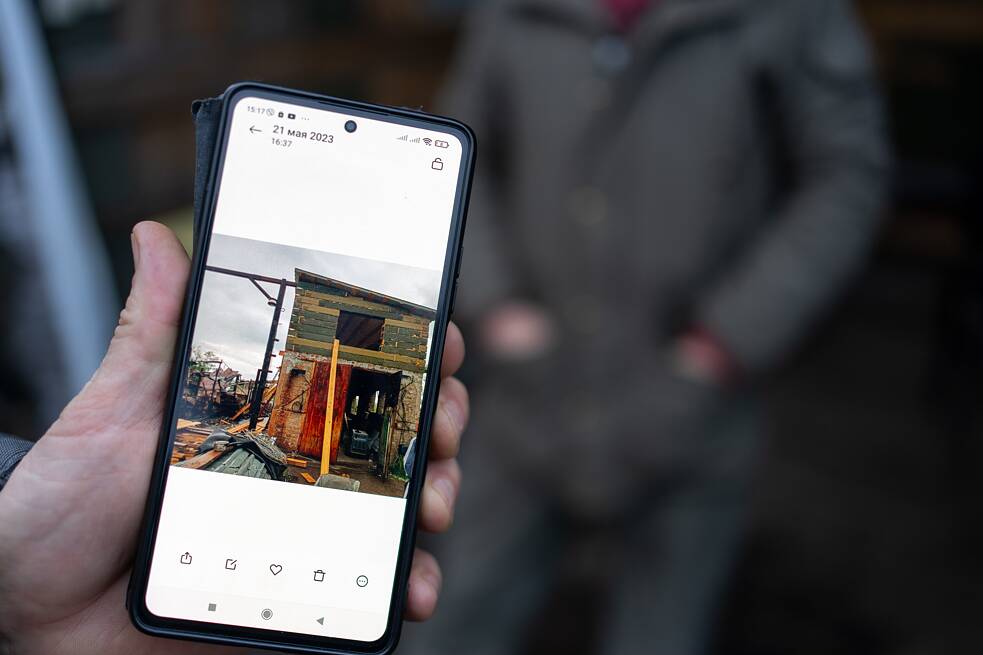

„Vor meinen Augen brannten unsere Farm und unser Haus nieder. Ich blieb allein hier, lebte im Keller, half unseren Soldaten. Vor meinen Augen starben drei Nachbarn durch einen Granattreffer. Evakuiert wurde ich mit den ukrainischen Soldaten, als diese das Dorf verließen. Sie kamen, um ihre Toten abzuholen. So fuhr ich gemeinsam mit Leichen durch die Wälder hinaus“, erzählt Anatolij, während er sich mit seinen von körperlicher Arbeit gezeichneten Händen eine Zigarette nach der anderen anzündet. Nach der Evakuierung fuhr er zu seinem Sohn und zeigte ihm auf dem Handy Videos vom Brand ihres Hauses, der Kornspeicher und der toten Tiere. Schon im Herbst 2022, nach der Befreiung des Dorfes, hatte Ihor keine Hoffnung mehr, dass er in sein früheres Leben zurückkehren würde. Die Familie verlor in Dowhenke nach eigenen Schätzungen Technik und Ernte im Wert von umgerechnet rund 330.000 Euro.

Derzeit sind in der Ukraine etwa 5,6 Millionen Hektar Ackerland vermint, eine Fläche etwa so groß wie ganz Kroatien. Werden diese Flächen nicht geräumt, verlieren die Bauern jährlich bis zu 11 Milliarden Dollar, heißt es in Berichten des gesamtukrainischen Agrarrats.

Auch Ihor kennt diese Zahlen. Doch über seine Verluste spricht er in einfacheren Worten: „Wir mussten ganz von vorne anfangen. Es gab nicht einmal mehr ein Haus.“

Anatolij und der einzige reparierte Traktor der Bauern | Foto: © Oleksii Filippov

Der Weg des Samurai

Ihor kehrte Ende September 2022 als erster Bewohner nach Dowhenke zurück. Vor seiner Ankunft hatte nicht einmal eine humanitäre Minenräumung stattgefunden. Er mietete für seine Familie eine Wohnung in der nahegelegenen Stadt Isjum, während er selbst mit seinem Vater begann, den Hof wiederaufzubauen.„Zuerst lebten wir im Keller. Kein Licht, kein Wasser, nichts außer ausgebrannten Panzern und Geschossen“, sagt Ihor und zeigt auf einen improvisierten Schrottplatz neben den Resten seines zerstörten Hauses. Dort liegen rostige „Karotten“, so nennt man die Haufen zerlegter Granaten, umgeben von Holzkisten von Grad-Raketen mit russischer Aufschrift: „Besteller: Verteidigungsministerium der Russischen Föderation“. Der erfinderische Ihor beschloss, dass gerade diese Kisten zu den Wänden seines neuen Hauses werden würden.

„Ich habe Styropor in die Kisten gelegt (als Dämmung), verschraubte sie miteinander und füllte sie mit Bauschaum. Daraus baute ich die Wände wie aus Ziegeln“, erklärt er, die Treppe seines Hauses hinaufsteigend. Zwei Jahre lang bauten Vater und Sohn das zweistöckige Haus mit mehreren Räumen. Es ist einfach, vielleicht nicht sehr gemütlich, aber drinnen ist es warm, es gibt Wasser und Strom.

Ihors Mutter Natalja in dem Haus, das aus Kriegsüberresten gebaut wurde | Foto: © Oleksii Filippov

Die Heizung baute Ihor aus einem Holzofen, an den Rohre aus leeren Panzergeschosshülsen angeschlossen wurden. „Wasser gab es nicht, alles war zerstört. Also bohrte ich einen Brunnen. Der Bohrer war aus einer Uragan-Rakete, denn die ist robust genug. Solche Baumaterialien haben wir hier eben“, sagt der Mann lächelnd.

Als Wasser und Heizung da waren, zog Ihors Mutter aus Isjum ins neue Haus. Doch seine Kinder traut er sich noch nicht nach Dowhenke zu holen, es sei zu gefährlich. „Hier explodieren ständig Minen. Kürzlich kamen unsere Soldaten, um Minen abzuholen. Sie räumten die sichtbaren Minen weg, doch darunter lag noch eine Reihe vergrabener Minen. Insgesamt 75 Panzerminen auf anderthalb Hektar. Die Jungs luden einige Minen in einen Pickup, fuhren los und trafen auf eine weitere Mine. Ergebnis: fünf Verletzte. Ich habe sie herausgezogen, Tourniquets angelegt und den Notarzt gerufen“, erzählt er beiläufig. Explosionen und Minen sind längst Teil seines Alltags geworden.

Anatolij und Natalja vor dem neuen Familienhaus | Foto: © Oleksii Filippov

Ihors Mutter, die 68-jährige Natalja, freut sich über die Rückkehr, sagt aber, ihr Leben beschränke sich momentan nur auf den Garten, den Stall mit den neuen Schafen und ein paar Meter der Straße. „Schon drei Jahre war ich nicht mehr am Grab meiner Eltern. Zum Friedhof sind es nur wenige Minuten, aber alles ist vermint. Wann ich unseren schönen Kiefernwald wiedersehe, weiß ich nicht. Dort liegen auch nur Minen“, sagt die Frau und geht, um zwei große, zottelige Hunde zu füttern, die die Familie nach ihrer Rückkehr aufgenommen hat. Am Horizont hört man Explosionen; die Hunde verstecken sich sofort in ihren Hütten und vergessen das frische Futter.

Der Krieg in der Region Donezk ist auch hier in Dowhenke ständig zu hören. Ihor fürchtet, erneut alles zu verlieren, was er mit so viel Mühe wiederaufgebaut hat. „Mein landwirtschaftlicher Betrieb heißt KIA-KAM. Eigentlich sind das meine Initialen und die meines Vaters, aber es klingt wie Japanisch“, lächelt er und sagt, er sei wie jener Samurai aus dem Sprichwort, der kein Ziel habe, sondern nur einen Weg. Doch! so scherzt der Bauer: Ein Ziel hab er doch. Er will, dass die Geschichte von Dowhenke, wo viele Generationen seiner Familie lebten, nicht mit ihm endet.

Die Veröffentlichung dieses Artikels ist Teil von PERSPECTIVES – dem neuen Label für unabhängigen, konstruktiven, multiperspektivischen Journalismus. JÁDU setzt dieses von der EU co-finanzierte Projekt mit sechs weiteren Redaktionen aus Mittelosteuropa unter Federführung des Goethe-Instituts um. >>> Mehr über PERSPECTIVES

März 2025