ÜBER DAS STÜCK

RECHTE

Verlag: schaefersphilippen™ Theater und Medien GbR

Übersetzerin des Stückes ins Russische: Anna Kukes

BORIS NIKITIN VERSUCH ÜBER DAS STERBEN

Redigierte Transkription des Videointerviews. Regie und Schnitt: J. Lippmann. Aufgenommen am 25.01.2020 im Theater Freiburg für das kulturelle und grenzüberschreitende Webmagazin Szenik.eu: www.szenik.eu

Homepage von Boris Nikitin: www.borisnikitin.ch

B. N.: Der „Versuch über das Sterben“ ist ein Abend, an dem ich mich mit der Krankheit und dem Sterbeprozess meines Vaters auseinandersetze, der vor drei Jahren gestorben ist. Er hat im Laufe seines Krankheitsprozesses darüber nachgedacht hat, einen assistierten Suizid zu begehen — das ist ja in der Schweiz möglich — und das auch geäußert. Und ich setze mich mit diesem Outing — denn ich deute es als Outing — auseinander und verbinde das mit der Geschichte meines eigenen Coming-Outs vor zwanzig Jahren, als ich gesagt habe: ich bin schwul, ich stehe auf Männer. Es ist ein Abend, der sich sehr stark mit diesem Schritt in die Öffentlichkeit beschäftigt und damit, sich angreifbar und verletzbar zu machen. Und mit der Frage: was macht das mit der Person, die sich äußert, und was macht es mit den anderen, die auf diese Person blicken?

B. N.: Es sind sehr unterschiedliche Entscheidungen, aber worauf ich mich an diesem Abend konzentriere, ist der Akt, etwas mitzuteilen. Denn auch der Wunsch oder die Absicht, sich möglicherweise das Leben nehmen zu wollen, das den eigenen Kindern mitzuteilen, hat damit zu tun, eine bestimmte Grenze zu überwinden, eine Scham- oder eine Angstgrenze. Und das ist ein Risiko. Deswegen deute oder bezeichne ich es auch als Outing. Und es ist genau der Punkt des Abends, diese verschiedenen Outings zusammenzudenken und zu schauen: was ist das eigentlich — dieser Moment, in dem Menschen sich öffnen, vor allem gegenüber anderen, und ihre Angst überwinden. Und was für ein… ja… emanzipatorisches revolutionäres Potenzial steckt da letztendlich drin.

B. N.: Ich bin Regisseur und Autor. D.h. als Künstler beschäftige ich mich quasi schon aus professionellen Gründen mit allem, was mich umgibt — mit meinem Alltag, meiner Realität, meinen Gedanken. Ich beobachte mich oft selbst bei den Dingen, die mir widerfahren oder die um mich herum passieren. Und so war es in diesem Jahr der Krankheitsprozess meines Vaters, mit dem ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe. Wir haben viel miteinander gesprochen und ich habe in dieser Zeit auch viele Gedanken niedergeschrieben. Und das hat mich zum Teil dabei unterstützt, eine gewisse Klarheit zu bekommen und mich zu sortieren. Das ist ein künstlerischer Prozess, der mir dabei geholfen hat, bestimmte Dinge noch einmal anders zu sehen. Für mich war es eine ganz intuitive Entscheidung, das Ganze künstlerisch neu zu verarbeiten und zu sagen: Okay, ich teile das mit einem Publikum, das ist ein interessanter Vorgang, weil es so persönlich ist und weil es selbst wiederum eine Art Outing ist.

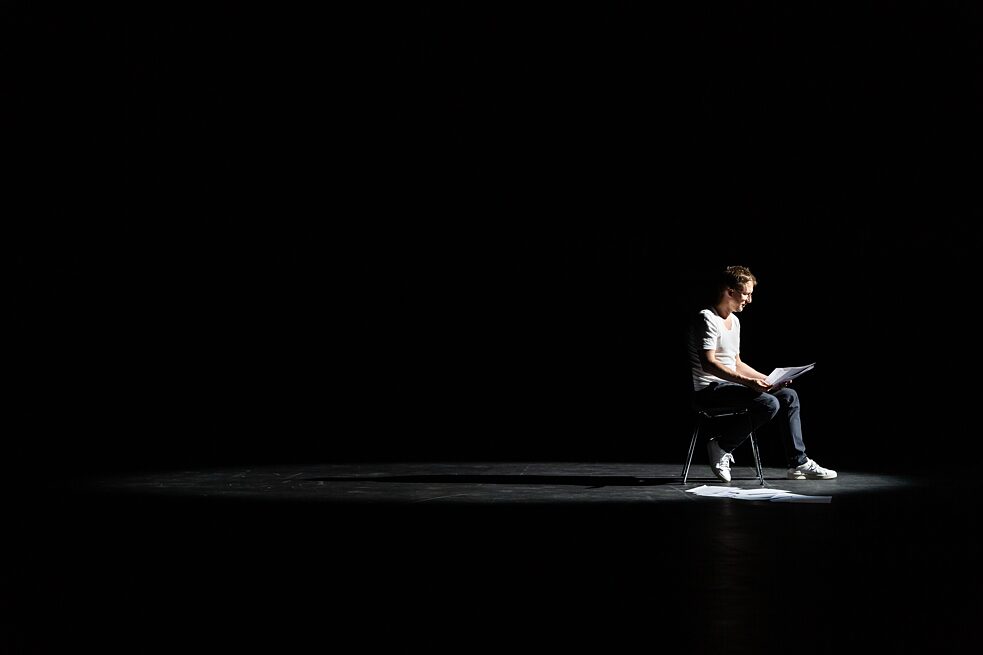

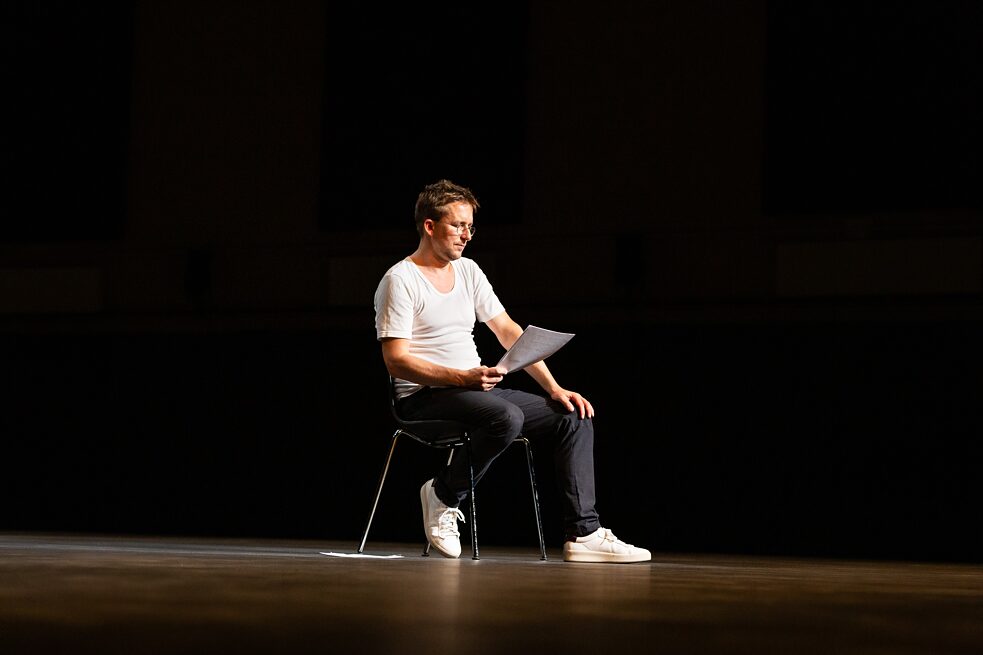

B. N.: Das ist — könnte man sagen — ein inszenatorischer Effekt, dass ich als Regisseur und Autor plötzlich selbst die Bühne betrete, mich auf einen Stuhl setze und einen Text vorlese, der zwischendurch fast schon ins Manifestartige geht. Dabei ist letztendlich total entscheidend, dass die Person, die das geschrieben hat, die das bezeugt, live auf der Bühne ist. Und gleichzeitig gefällt mir diese extreme Reduktion von Theater. Es ist ein Theaterstück, aber die Schauspieler*innen sind nicht da, die Mittel sind sehr reduziert und letztlich ist es der Regisseur und Autor, der es einfach selbst macht. Das ist für dieses Thema total wichtig: dass Schritt, das Wagnis durch mich, den Regisseur, den Autor selbst begangen oder performt wird. Und nicht durch einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, die das für mich tut.

B. N.: Für mich ist es andererseits interessant, festzustellen, dass ich jetzt hier sitze, diesen Text vortrage und bestimmte Dinge sage, die ich auch wirklich meine. Insofern komme ich mir manchmal schon so vor, als sei das Ganze ein Manifest. Und gleichzeitig thematisiert es ganz stark den Akt, sich in die Öffentlichkeit zu begeben. Und das ist interessant. Gleichzeitig erfordert es eine extrem hohe Konzentration. Ich bin schon sehr konzentriert, wenn ich das tue. Und es ist auch einfach Arbeit.

B. N.: Es ist ein Abend, an dem es stark um den Begriff der Verletzbarkeit geht, den ich auch versuche, ganz stark zu machen. Ich versuche, diesen Begriff der Verwundbarkeit als eine Fähigkeit zu deuten und zu sagen: Der Schritt, sich angreifbar zu machen, ist eine Fähigkeit. Das verändert wiederum das Verhältnis gegenüber der Angst total, die man normalerweise hat, wenn man sich verletzlich macht, die man eher versuchen würde, zu verbergen und sich unsichtbar zu machen. Wodurch das Ganze aber politisch unsichtbar wird, da es niemand mitbekommt. D.h. man macht sich unsichtbar, verpasst hierdurch aber die Möglichkeit, etwas mit anderen zu teilen, was im Endeffekt für die anderen auch eine Chance sein könnte. Und das, würde ich sagen, ist das Potenzial des Coming-Outs an sich.

B. N.: Mich interessiert der Bühnenraum als ein Raum der Öffentlichkeit extrem. Und er interessiert mich auch als Verstärker sehr. Also die Tatsache, dass man einen Raum hat, in dem die Öffentlichkeit stattfindet und in dem die Worte, die ich sage, eine Verstärkung erfahren — das finde ich etwas extrem Reizvolles. Und das hat natürlich ganz viel mit der Frage zu tun, wie wir individuell, aber auch in Gemeinsamkeit, in Beziehung, konstruieren: wie konstruieren wir gemeinsam Realitäten oder Identitäten? Ich finde, der Theaterraum ist ein Raum, der das immer wieder auf sehr interessante Weise reflektierbar und sinnlich erfahrbar macht.

B. N.: Das Interessante an dieser Arbeit war, dass ich mich letztlich mit etwas auseinandergesetzt habe, das komplett alltäglich ist, womit aber viele Menschen — durch ihren Alltag, durch ihre Arbeit — nicht unbedingt Zeit haben, sich eingehend zu beschäftigen.Und ich habe, während ich diesen Text geschrieben habe,immer wieder festgestellt, dass genau das meine Arbeit ausmacht: Ich bin Künstler und meine Arbeit ist es, an Dingen zu arbeiten, für die andere keine Zeit haben.Und es ist vielleicht sogar mein Job, das für die anderen zu tun, weil ich diese Zeit habe oder weil ich letztlich dafür bezahlt werde, mich für Dinge zu interessieren, für die andere keine Zeit haben. Das ist etwas, was gerade an diesem Abend sehr stark wird und was ich auch an den Reaktionen des Publikums sehr deutlich ablesen kann.

B. N.: Warum man sich nicht damit auseinandersetzt? Weil sich die Situation nicht ergibt, weil der Kontext nicht besteht — dafür braucht es eben auch die Möglichkeit, neugierig zu werden und das ist vielleicht ein Privileg, das Künstlerinnen und Künstler haben. Ein Privileg, vielleicht auch ein Zwang oder irgendetwas dazwischen, da es Teil ihrer Arbeit ist. Es gibt viele Zuschauer*innen, die nach dem Stück zu mir kommen und mich ansprechen. Es gab aber auch viele Leute, die mich nachher über Mail oder facebook kontaktieren und mir sagen, dass es für sie ein sehr wichtiger Abend war oder dass es ihnen sehr geholfen hat, dass bestimmte Dinge artikuliert wurden. Das freut mich natürlich sehr, weil ich genau das mit diesem Abend beabsichtigt habe. Und, ja… ich finde es interessant, dass die Leute sich selbst motiviert fühlen, sich zu äußern. Es gab aber auch ganz andere Reaktionen. Ein guter Bekannte von mir hat sich nach der Premiere getrennt, hat seine Beziehung beendet. Es ist auch ein Abend, der zum Nachdenken auffordert, zum Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen für andere und dazu, sich nicht zu verstecken, sich nicht unsichtbar zu machen, sondern sich zu trauen, peinlich zu sein und diese Angst vor einer möglichen Peinlichkeit zu überwinden. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere.

B. N.: Ob man damit abschließen kann? Na ja… es ist letztlich ein Mitteilen, und dieses Teilen ist, glaube ich, etwas, das nicht aufhören muss. Bis zu einem gewissen Grad würde ich sagen, dass dieser Text etwas anderes ist als die Erfahrung, dass mein Vater gestorben ist oder die Erfahrung meines Coming-Outs vor zwanzig Jahren. Es ist eher aus der Distanz betrachtet ein Versuch, diese Dinge zu reflektieren, in eine Struktur zu bringen und zu verstehen. Und das ist es eben, was ich leisten kann oder wofür ich bezahlt werde: dass ich das tue, weil ich als Künstler den Raum habe, genau das zu tun. Dazu, das in eine Form zu gießen, die ästhetisch interessant und vielleicht auch provokant ist, durch die Reduktion, durch die Behauptung — es ist ein Theaterabend, aber so reduziert, dass es konkret und direkt und persönlich wird und eben doch kein Theaterabend mehr ist. Aber ich fand genau das auch das Aufregende an dieser Arbeit: auszuprobieren, wie persönlich ich werden kann, ohne dass es eine reine Nabelschau wird. Und das hat ganz viel mit der Arbeit am Text und an der Form zu tun. Ich fand es eine sehr schöne Arbeit, weil man beim Schreiben, Formulieren, Verschieben und Feilen plötzlich merkt, wie bestimmte Gedanken klarer werden, wie sie sich sortieren. Und dann wieder darüber nachdenken kann, was das nun bedeutet, oder was es bedeutet, wenn ich es laut vor anderen Leuten sage — so wie jetzt in diese Kamera.