Die Geschichte hinter dem Design

Die Inspiration

Während der Konzeptionsphase des GoetheVRsum haben wir in Workshops und Brainstorming-Sitzungen mit Mitarbeitenden, Künstler*innen, Technolog*innen und anderen Kreativen zusammengearbeitet, um das Design und die Nutzererfahrung der virtuellen Welt zu gestalten. Eine der dabei entstandenen Ideenwar das Bauhaus als Ausgangspunkt für das GoetheVRsum-Konzept zu wählen. Das Bauhaus genießt internationale Anerkennung und steht für herausragende Kunst, Design und Architektur. Sein avantgardistischer Ansatz passt perfekt zu diesem innovativen Projekt.Das Studio für unendliche Möglichkeiten, das für die Entwicklung des Design des GoetheVRsum verantwortlich ist, führte umfangreiche Recherchen durch und wählte drei mit dem Bauhaus verbundene Künstler*innen als zentrale Inspirationsquelle: Gunta Stölzl, Wassily Kandinsky und Oskar Schlemmer. Ihre Werke zeichnen sich durch eine kraftvolle, sich ständig wandelnde Ästhetik aus, die dennoch unverkennbar bleibt.

Von Textilkunst zu digitaler Architektur

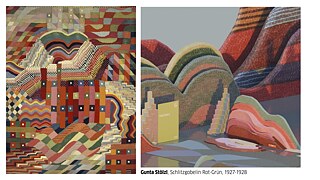

Die gesamte Außenkulisse des GoetheVRsum ist inspiriert von Gunta Stölzls Werk Schlitzgobelin rot-grün, einer experimentellen Teppichkreation aus den Jahren 1927/28. Bis dahin war ihr Stil stark von Johannes Ittens Naturstudien geprägt. Doch mit diesem Werk entwickelte sie eine klarere geometrische Formensprache, die sich mit fließenden Formen zu einem dreidimensional wirkenden Wandteppich verband. Der Reiz lag in der Verbindung einer organischen und einer klar architektonischen Formensprache innerhalb des gewebten Rasters.Das virtuelle Welt des GoetheVRsum bewegt sich genau zwischen diesen Polen. Es vermittelt den Eindruck eines dreidimensionalen Raums mit natürlichen Elementen, basiert jedoch auf farbenfrohen Kristallgittern zwischen Glasflächen. Auch die unterschiedliche Materialität in Stölzls Werk diente als Inspiration: Die verschiedenen Texturen und Verarbeitungstechniken – von der harten Glätte des „Eisengarns“ bis zu den fast ungesponnenen, weicheren Garnen – spiegeln sich in den digitalen Oberflächen wider.

So wurden beispielsweise die langen Rechtecke in der Mitte des Teppichs in ein zweigeschossiges Gebäude mit Säulen übersetzt, das wir „The Lab“ nennen. Es verfügt über einen großen Workshop-Bereich im oberen Stockwerk sowie vier kleinere Räume darunter. Die wellenförmigen Muster in der oberen Bildhälfte finden sich in den erhöhten Sitzbereichen wieder, während das sanft gezackte Muster die Wände des Café-Eingangs verziert.

Dieses vielschichtige textile Werk und der kollaborative Webprozess symbolisieren unser Ziel: einen Raum für Vielfalt und Begegnung zu schaffen.

Ein begehbares Gemälde als Gemeinschaftsraum

Auch Wassily Kandinsky veränderte seine synästhetische künstlerische Praxis, als er 1922 seine Lehrtätigkeit am Bauhaus aufnahm: Nach seiner expressiven Phase mit Der Blaue Reiter und der Auseinandersetzung mit dem russischen Konstruktivismus entwickelte er ein zunehmend komplexes, analytisches Spiel aus Form und Farbe, Punkt, Linie und Fläche.Diese „Dekonstruktion“ des Kunstwerks wurde auch zum Gestaltungsprinzip des Cafés: Elemente aus Kandinskys Werken der frühen 1920er Jahre wurden in den Raum integriert und bilden ein interaktives, dreidimensionales Kunstwerk. Betritt man das Café, fühlt es sich an, als tauche man in ein begehbares Gemälde ein.

Diese Elemente ermöglichen es, neue Räume zu „legen“ und zu immer neuen Kompositionen zusammenzusetzen – ein zentrales Prinzip der Ausstellungsgestaltung. Die Formen- und Farbrepertoire entfaltet in einem dreidimensionalen Raum eine neue Realität und ermöglicht den Besucher*innen ein vielschichtiges Erlebnis.

Die Avatare: Spielen, Gestalten, Eintauchen

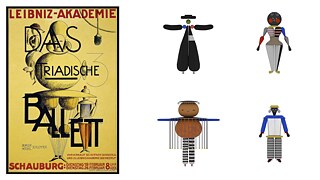

Wenn eine virtuelle Welt von Bauhaus-Künstler*innen inspiriert ist, darf Oskar Schlemmers Triadisches Ballett nicht fehlen. Das gesamte GoetheVRsum lässt sich nicht nur als „triadisches“ Konzept lesen, mit seiner Dreieinigkeit aus Bewegung, gestalteten Flächen und Klang, sondern auch als dreidimensionale Verkörperung der “maßvollen Präzision”,Mit der Schlemmer sich vom expressionistischen Tanz seiner Zeit abhob. Es wurde bewusst nicht für „Roboter“, sondern für „Kunstfiguren“ entworfen, mit einer außergewöhnlichen Prise ästhetischen Humors.Eine bessere Designvorlage könnte es kaum geben.„Wenn die Künstler von heute Maschinen und Technik lieben, wenn sie das Präzise dem Vagen und Verschwommenen vorziehen, so ist das eine instinktive Rettung vor dem Chaos und die Sehnsucht nach Gestaltung.“ (Schlemmer et al., 1925)

Im GoetheVRsum sind die von Schlemmer inspirierten Avatare spielerisch in die virtuelle Welt integriert. Erst durch Interaktion können Besucher*innen selbst zu einem dieser Avatare werden – eine Einladung zum Spielen, Gestalten und Eintauchen in die Umgebung.

Quellen:

Oskar Schlemmer, László Moholy-Nagy, Farkas Molnár: Die Bühne im Bauhaus. Bauhausbücher, Band 4, München 1925