Die Graphic-Novel-Künstlerin Powerpaola hat als Reisende ganz Lateinamerika durchquert. Wir haben mit ihr über die empfundene Nähe und Distanz innerhalb Lateinamerikas gesprochen und über die Herausforderungen, mit denen sich der Kontinent zurzeit auseinandersetzen muss.

Powerpaola, mit richtigem Namen Paola Gaviria, ist Comic-Künstlerin und Geschichtenerzählerin. In ihrem Leben und ihrer Karriere hat sie an verschiedenen Orten in Lateinamerika Station gemacht. Geboren 1977 in Quito, Ecuador, wuchs sie in Cali, Kolumbien, auf und studierte in Medellín. Später lebte sie in Frankreich und ließ sich dann in Argentinien nieder, nachdem sie den ganzen lateinamerikanischen Kontinent bereist hatte. In Buenos Aires lebt sie nun seit 2008, obwohl sie immer noch sehr oft auf Reisen ist. Während dieses Gesprächs hielt sich Powerpaola in ihrer Wohnung in der argentinischen Hauptstadt auf, wo sie seit mehr als sechs Monate aufgrund der Covid-Schutzmaßnahmen ausharren muss.Die Arbeit von Powerpaola hat viele Facetten. Sie selbst beschreibt sich als Comiczeichnerin. Aber in ihrem Gesamtwerk, das vielschichtig und dem Literarischen zugewandt ist, experimentiert sie mit unterschiedlichen Techniken und Formaten: von der Leinwand bis zum Plakat, vom Bleistift zum Gemälde, vom Buch zum Notizheft. Und es umfasst Murales (Wandgemälde), Graphic Novels, illustrierte Gespräche sowie auch einen Reiseblog. Zu ihren bekanntesten Büchern gehören die autobiografischen Graphic Novels Todo va a estar bien (dt. Alles wird gut werden, 2015) und Virus tropical (dt. Tropenvirus, 2011). Letzteres wurde im Jahr 2017 verfilmt. 2018 zeigte das Museo La Tertulia in Cali zum ersten Mal ihr Werk in der Ausstellung „De frente me escondo“ (dt. Von vorn verstecke ich mich).

Was sagen Sie, wenn man Sie fragt, woher Sie kommen?

Dass ich fühle, dass ich ein bisschen von allen Orten habe, an denen ich gelebt habe. Ich könnte aus Quito sein, weil ich dort geboren bin. Ich könnte aus Cali sein, weil ich da aufgewachsen bin, oder weil ich mich ganz genau an den Geruch in der Luft und die Leute dieser Stadt erinnere. Ich könnte auch Argentinierin sein, weil ich jetzt in Buenos Aires lebe. Aber ehrlich gesagt, kann ich nicht sagen, wohin ich gehöre. Ich fühle keine Verbindung zu einem bestimmten Land und gehöre nirgendwohin.

Und wenn die Frage wäre, ob Sie sich als Lateinamerikanerin fühlen?

Das ist etwas anderes. Ich habe eine besondere Liebe zu Lateinamerika und ich fühle mich vor allem lateinamerikanisch. Ich sehe viele Lateinamerikaner, besonders die, die in unterschiedlichen Ländern gelebt haben, wie Bewohner eines Landes in der Schwebe: sie identifizieren sich mit keinem bestimmten Ort, weil sie sich von dem Bedürfnis befreit haben, irgendwo reinpassen zu müssen.

Was sonst noch könnte Lateinamerika als dieses „Land in der Schwebe“ beschreiben?

Uns Lateinamerikaner und Lateinamerikanerinnen vereint die Vielfalt, die einfach da ist und die sich verändert. Ich meine zum Beispiel etwas so Alltägliches wie die mexikanische Tortilla, die in El Salvador zur Pupusa wird und in Kolumbien und Venezuela zur Arepa. Ich denke da auch an die Akzente. Über die Landstraße von Kolumbien nach Argentinien zu fahren, bedeutet durch verschiedene Stimmlagen zu reisen. Man verlässt Oruro und man merkt, dass man in Potosí angekommen ist, weil plötzlich ein anderes Bolivianisch gesprochen wird. Das sind unsere Identitäten und unsere echten Grenzen, und wir können sie problemlos überwinden. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die Staatsgrenzen hier sind manchmal wie ein Witz: ein Kontrollpunkt in einem kleinen Häuschen.

Trotz dieser Idee von einer Identität der Entwurzelung, ist Ihre Heimat seit zwölf Jahren Argentinien. Was hat Sie hier festgehalten?

Hier habe ich einen Stamm gefunden, den der Comic-Zeichner. Und ich habe hier auch das Gefühl, dass ich einfach sein kann. Es gibt eine breite Mittelschicht, die weder daran interessiert ist, so zu tun, als ob sie Geld hätte, noch Geld zu haben, und mit der man einen Abend lang über Politik diskutieren kann und am nächsten Tag werden sie dich nicht hassen. Außerdem leben hier viele Einwanderer oder Nachkommen von Einwanderern, was eine große Offenheit schafft. Und das gibt mir ein angenehmes Gefühl und ist weit weg von Nationalismus. Ich scheine niemanden zu stören.

Meine Beziehung zu Kolumbien ist, wie wenn man einen Menschen liebt, von dem man aber weiß, dass es toxisch ist, mit ihm zusammenzusein. Manchmal träume ich davon, ein Haus auf dem Land in Quindío zu haben. Aber dann komme ich zu diesem Haus und ich knalle mit der Realität zusammen. In den 1990er-Jahren hatte Cali einen kastrierenden Blick, man wurde abgewertet, wenn man gefärbte Haare hatte oder wenn man Frauen liebte. Ich selbst zu sein, war falsch. Ich musste mit diesem Druck leben, bis ich das Land verlassen habe. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, spüre ich ihn wieder.

Ein Großteil Ihres erzählerischen, fast schon literarischen Werkes hat mit dem Thema der Vertreibung zu tun, aber auch mit der Schwankung zwischen Distanz und Nähe. Wie würden Sie die Verflechtung Ihres persönlichen Lebens mit der Kunst erklären?

Die Kunst ist mein Zufluchtsort. Sie hilft mir, die Welt vom Körperlichen und vom Unbewussten her zu erleben. Ein Teil meiner Neugier hat mit dem Dialog zu tun, mit der Frage, wie wir aufeinander zugehen. Viele Menschen, vielleicht wir alle, haben keine Mittel, um einander nah zu kommen. Wir wissen nicht, wie wir es anstellen sollen, obwohl wir eine gemeinsame Sprache haben. Ich nähere mich an jemanden an, den ich nicht kenne und ich stolpere über die Schwierigkeit, dass es sich um einen völlig anderen Menschen handelt. Ich habe mich entschieden, solche Situationen als Entdeckung einer neuen Welt zu sehen.

Es gibt Ihre Serie von „Illustrierten Dialogen“, die gemeinsam mit anderen Künstlern und Künstlerinnen in Notizbüchern und an verschiedenen Orten Lateinamerikas vierhändig gestaltet wurden. Wie haben Sie dieses Gemeinschaftsprojekt geschafft?

Obwohl es auch Dialoge mit europäischen Künstler und Künstlerinnen gab, würde ich sagen, dass es sich bei dem Werk um eine Begegnung innerhalb der lateinamerikanischen Kultur handelt. Ich glaube, in Lateinamerika ist es leichter, Zugang zueinander zu finden, auch wenn wir diese Fähigkeit allmählich verlieren. Die Leute treffen sich, trinken Mate und kommen ins Gespräch. Das ist Teil der Kultur und holt uns aus dem Hamsterrad raus. Bei diesen Dialogen war der Schlüssel, etwas voneinander lernen zu wollen. Und ich habe viel gelernt, weil es mehr als 200 Gespräche waren, in denen ich immer die Kohärenz zwischen Text und Zeichnung gesucht habe. Um die Zeichnungen anzufertigen, habe ich eine andere Künstlerin zum Treffen ins Café eingeladen. Und wenn diese Person mit Tusche arbeitete, habe ich es auch getan. So haben sich die Unterschiede gezeigt, und genau da ist der Punkt, wo ich mein Gegenüber kennenlernen konnte. Die andere Zeichnerin hat mir gesagt: „Ich würde gern hier etwas trinken gehen“, und ich wollte aber dorthin. Diese Gespräche wurden nicht gelenkt und sie hatten keine Regeln. Wir haben uns über die Zeichnung verstanden und dadurch entstand die Nähe.

Warum denken Sie, dass wir Lateinamerikaner die Fähigkeit zum Zuhören verlieren?

Die Menschen vertrauen sich immer weniger, und das ist etwas, was sich mehr und mehr ausbreitet. Ich glaube, es hat mit dem Krieg und der Vertreibung zu tun, mit der Angst, die die Nachrichten, das Internet und die sozialen Medien hervorrufen. Die Rituale in der Familie und mit Freunden fangen an, zu verschwinden. Die persönlichen Netzwerke, die in Lateinamerika so wichtig sind, gehen kaputt und wir sehen im Anderen eine Ursache für Schaden. Man hat Angst vor den anderen. Das ist in Kolumbien mit Venezuela passiert. Und ich sehe es auch anderswo kommen. Es gibt weniger Solidarität und mehr Individualismus.

Wegen der Pandemie eingesperrt zu sein, war in ganz Lateinamerika die Realität. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und wie hat sie sich nach Ihrer Meinung auf uns ausgewirkt?

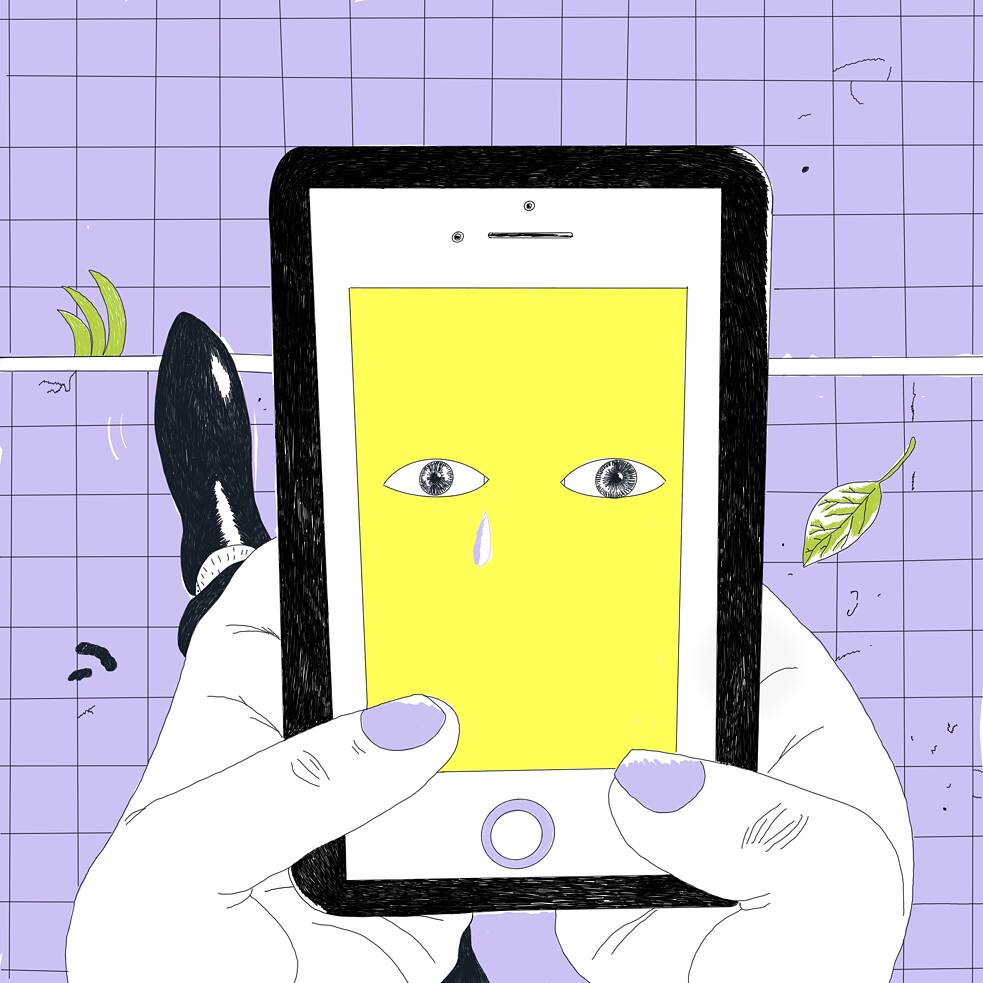

In den sechs Monaten des Eingesperrtseins habe ich keinen meiner Freunde gesehen, und nicht einmal mit ihnen gesprochen. Ich spüre nur die Traurigkeit aller Menschen, die um mich herum sind. Psychologisch gesehen, ist es sehr stark, was gerade passiert. Da es keinen physischen Kontakt gibt, ist es nicht einfach, gehört zu werden. Die Leute haben keine Lust, Halt zu machen und ein richtiges Gespräch zu führen. Wir sitzen den ganzen Tag vor dem Bildschirm und es scheint, dass alle ihn loswerden wollen. Virtuelle Beziehungen verfügen über sehr seltsame Muster. Es ist traurig zu denken, dass alles, was wir uns aufgebaut haben, aufgrund eines Algorithmus einfach enden könnte. Ich denke, dass man sich treffen und miteinander sprechen muss, dass man sich zeigen muss – mit Gesichtsmaske, wie auch immer. Man muss auf den Kontakt beharren. Es ist das Einzige, was uns menschlich macht. Das Einzige, was uns glücklich macht. Manchmal frage ich mich, was einen ausmacht. Was ist das Leben über meine Kunst hinaus? Meine Antwort ist, dass es mein Gegenüber ist.

Links zum Thema

Oktober 2020