Por meio de romances, filmes e séries de televisão, os robôs têm capturado a imaginação do público através de uma variedade de mídias.

Eles têm sido retratados como “ciborgues” em Ghost in the Shell (O fantasma do futuro, 1995), como “replicantes” em Blade Runner 2049 (1982, 2017) e como “tecnosapiens” no mais recente After Yang (2021). Desenho (adulterado) de um artista estadunidense sobre como o Digesting Duck poderia ter funcionado.

| De A. Konby (?) - Internet Archive, Public Domain

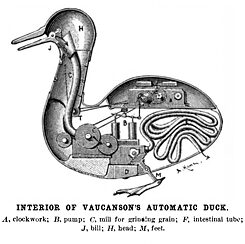

Embora os exemplos populares mostrados aqui remontem ao século 20, o fascínio por robôs e máquinas tem uma história mais longa. O século 18, por exemplo, testemunhou a criação de autômatos “miraculosos” pelo inventor francês Jacques Vaucanson. Em 1737, ele criou uma máquina automatizada chamada “The Flute Player” (o tocador de flauta), que era capaz de executar 12 músicas. Dois anos depois, Vaucanson também criou o “Digesting Duck”, uma réplica de pato que conseguia grasnar, beber água e comer. Nossa imaginação sobre autômatos e robôs percorreu um longo caminho desde essa imitação de pato com um compartimento oculto de comida pré-digerida, que enganava os espectadores e os levava a pensar que ele era capaz de executar processos biológicos reais.

Desenho (adulterado) de um artista estadunidense sobre como o Digesting Duck poderia ter funcionado.

| De A. Konby (?) - Internet Archive, Public Domain

Embora os exemplos populares mostrados aqui remontem ao século 20, o fascínio por robôs e máquinas tem uma história mais longa. O século 18, por exemplo, testemunhou a criação de autômatos “miraculosos” pelo inventor francês Jacques Vaucanson. Em 1737, ele criou uma máquina automatizada chamada “The Flute Player” (o tocador de flauta), que era capaz de executar 12 músicas. Dois anos depois, Vaucanson também criou o “Digesting Duck”, uma réplica de pato que conseguia grasnar, beber água e comer. Nossa imaginação sobre autômatos e robôs percorreu um longo caminho desde essa imitação de pato com um compartimento oculto de comida pré-digerida, que enganava os espectadores e os levava a pensar que ele era capaz de executar processos biológicos reais.

Um acidente da história

Katherine Hayles abre seu livro How We Became Posthuman (Como nos tornamos pós-humanos) com um cenário que envolve o Teste de Turing, que também é tema do filme Ex-Machina (2014). O Teste de Turing, também chamado de jogo da imitação, verifica se uma máquina é capaz de apresentar pensamentos e consciência humanos. Hayles escreve que o Teste de Turing captura o momento em que a inteligência se torna um ato de brincar com símbolos e manipular informações, em vez de ser algo envolto em carne humana.¹ Essa é uma característica da visão pós-humana, que vê o corpo humano biológico “como um acidente da história e não como uma inevitabilidade da vida”¹. Dito isso, as representações de futuros robóticos são frequentemente relacionadas com diferentes características da humanidade, seja a de apresentar aparência humana, seja a de exibir comportamento humano.

Contestando dualismos

É impossível escrever sobre ciborgues sem fazer referência à obra seminal de Donna Haraway, A Cyborg Manifesto (Manifesto ciborgue). A autora descreve um ciborgue como “um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social tanto quanto uma criatura de ficção”². Para Haraway, um ciborgue encarna uma confusão de fronteiras, contestando dualismos que têm sido uma marca da cultura ocidental. Esses dualismos incluem eu/outro, mente/corpo e masculino/feminino, entre outros. Nas representações populares de robôs, a dualidade eu/outro tem sido frequentemente representada. Ser humano torna-se uma qualidade que se define às custas do que não é humano³.Ex-Machina e Blade Runner nos oferecem diferentes ilustrações da qualidade de ser humano. Em Ex-Machina, somos apresentados a dois robôs: Ava e Kyoko. Ava já passou no Teste de Turing. Ela participa de uma série de conversas com um observador que determinará se ela tem consciência. Se a consciência é um traço exclusivamente humano que diferenciará Ava, então Kyoko mostra sua antítese. Kyoko é muda; seu criador alega que ela não entende inglês, e ela existe apenas para realizar tarefas domésticas e satisfazer as necessidades sexuais de seu criador. Ava, racialmente codificada como branca, exerce suas faculdades de raciocínio, enquanto Kyoko, que é codificada como asiática, fica muda no filme. As hierarquias dentro do ser humano também se fazem sentir na representação robótica.

“Ter um coração é de partir o coração”

Blade Runner apresenta o dualismo entre eu e o outro de forma diferente. K, o replicante que trabalha como detetive, é chamado por termos pejorativos: como “skin job” e “skinner”, implicando que sua humanidade é apenas superficial. Compare o replicante K com sua namorada holográfica Joi. Enquanto K lida com a sociedade estratificada, Joi, a forma holográfica não encarnada, cuida dele. Tanto Ex-Machina quanto Blade Runner apresentam, portanto, representações robóticas que realizam o trabalho de cuidado: Kyoko, que faz tarefas domésticas e atende às necessidades sexuais de seu criador, e Joi, que conversa com K e tenta tranquilizá-lo.O papel do trabalho de assistência e cuidado também é abordado no filme japonês Air Doll (2009), que apresenta uma boneca sexual inflável que ganha vida. Embora não seja sobre um robô, o filme captura, através de uma boneca chamada Nozomi, mais uma faceta definidora da representação robótica na cultura popular: um “coração” ou consciência que significa humanidade. Depois de desenvolver um coração, Nozomi passa o tempo aprendendo a se passar por humana. Ela fica muito feliz quando descobre, por exemplo, que pode esconder as costuras de seu corpo inflado com corretivo. Em um ato de cuidado, Nozomi oferece corretivo a uma mulher na rua vestida com meias-calças com costuras pretas, quando ela erroneamente pensa que as costuras significam que a mulher é como ela, uma boneca que ganhou vida. Nozomi é usada pelos homens no filme para satisfazer suas necessidades sexuais, e ela conclui que “ter um coração é de partir o coração”.

A prática do cuidado e a questão da memória também são abordadas em After Yang. O filme se passa em um futuro onde existe uma nova classe de seres chamados de “tecnosapiens”. Yang, um ser de IA que inclui fatos divertidos sobre a cultura chinesa, é comprado por uma família para ajudar Mika, sua filha adotiva chinesa, a se conectar com sua herança cultural. Mika chama Yang de gēge (哥哥), mandarim para irmão mais velho, enquanto Yang chama Mika de mèimei (妹妹), que significa irmã mais nova, sugerindo os laços de parentesco entre eles.

O filme mostra como os momentos mais memoráveis de Yang em sua vida envolviam as pessoas com as quais ele se sentia conectado, algo inédito para um tecnosapiens. A memória e a conexão com as pessoas são mostradas como um traço humano. Semelhante a K de Blade Runner, vemos Yang desejando ter memórias “reais”. A memória, não simulações ou implantes, torna-se uma característica definidora do ser humano.

Divorciado das realidades do mundo

Sejam os ciborgues de Ghost in the Shell, sejam os cuidadores “tecno” de After Yang, a questão dos robôs e da cultura pop está ligada à questão do trabalho. Os corpos robóticos muitas vezes realizam atividades indesejáveis para os seres humanos, incluindo atos de cuidado e desejo. Como diz o CEO de Blade Runner: “Toda civilização foi construída a partir de uma força de trabalho descartável”. Essa observação leva, então, a perguntas sobre os impulsos que alimentam o imaginário das utopias e distopias tecnofuturistas. Que tipos de trabalho são empurrados para os corpos dos robôs? Quais as implicações de um passo como esse para a sociedade contemporânea?Tomemos, por exemplo, a ferramenta de IA que tem dominado o notiário, o Chat GPT. Uma investigação da revista Time revelou que, em um esforço para limpar o material racista e sexista produzido pelo Chat GPT, a empresa Open AI contratou colaboradores do Quênia, pagando a eles menos de dois dólares por hora de trabalho. Eles revisaram e varreram material perturbador para que o Chat GPT se tornasse mais adequado e seguro para o consumo público. Embora o Chat GPT apareça como uma fonte desencarnada de informação para seus usuários, a investigação revela que essa ilusão é sustentada às custas dos colaboradores no Quênia. Esse desenvolvimento coloca em xeque a imagem da máquina como divorciada das realidades do mundo que ocupa. Estudiosos têm mostrado como preconceitos existentes são reproduzidos pela tecnologia. Com essas tradições em mente, pense na noção de “fantasma” de Ghost in the Shell. Que presenças espectrais alimentam os sonhos tecno? De quem é o trabalho que alimenta esses sonhos? Como nos lembra Haraway, “sempre houve o espectro do fantasma na máquina”².

Notas

° O título deste artigo vem do filme cyberpunk Ghost in the Shell (1995). O título do próprio filme é uma referência à consciência que habita um invólucro corporal.

¹ Hayles, Katherine, “How We Became Posthuman: Virtual Bodies” (Como nos tornamos pós-humanos: corpos virtuais), em Cibernetics, Literature and Informatics. Chicago: The University of Chicago Press, 1999.

² Haraway, Donna, "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century" (Manifesto Ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo socialista no final do século 20), em Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature (Símios, ciborgues e mulheres: a reinvenção da natureza). Nova York: Routledge, 1991, 149 & 2.

³A história do “ser humano” como categoria também é relevante aqui. Trabalhos recentes de filósofos negros mostraram como o “humano” foi construído como categoria excluindo povos racializados em todo o mundo. Por exemplo, Sylvia Wynter escreve sobre a invenção da categoria “homem”, que foi fundamental para desenvolver o conceito de humanidade. A categoria “homem” e “humanidade” é construída pela exclusão de povos racializados. Ver Wynter, Sylvia, “Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation--An Argument", em The New Centennial Review, 3, nº 3, (2003): 257-337. Para um resumo do argumento de Wynter sobre o humano, ver McKittrick, Katherine, “Demonic Grounds: Sylvia Wynter”, em Demonic Grounds: Black Women and the Cartographies of Struggle (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006), pp. 124-127. Veja também Weheliye, Alexander, Habeas Viscus: Racializing Assemblages, Biopolitics and Black Feminist Theories of the Human (Durham: Duke University Press, 2014).

Junho de 2023