Die Übersetzerin Sylva Ficová fotografiert gerne. Über das besondere Bedürfnis, die Realität festzuhalten sprach sie mit dem neu entdeckten Star der Fotografie-Szene Libuše Jarcovjáková. Für beide ist das Fotografieren Besessenheit und vielleicht auch ein bisschen Realitätsflucht. Wie wird man zu einem wilden Tiger?

Libuše Jarcovjáková: Nach einer Retrospektive auf einem Festival im französischen Arles im Sommer 2019 wurde die bis dahin wenig bekannte Fotografin ein Star. Sowohl der britische Guardian als auch das renommierte British Journal of Photography berichteten über sie, und das die Ausstellung begleitende Buch Evokativ schaffte es in die engere Auswahl der Aperture Foundation zum Fotobuch des Jahres.

Das Buch enthält Fotografien, die vor dem Jahr 1989 entstanden – in der Zeit der Unfreiheit, als freie Entfaltung und Unabhängigkeit allerhöchstens als inneres Gefühl oder Traum existierten. Die Bilder fangen das Leben auf der Straße, abendliche und nächtliche Stimmungen, die Liebe und Depression in einem sehr persönlichen, roh poetischen, mutigen und offenen Stil ein, der bis heute für Libuše Jarcovjáková typisch ist. Sie richtet ihr Objektiv auf die Unvollkommenheiten, die Absonderlichkeiten und Selbstverständlichkeiten des Alltags. Wir haben darüber gesprochen, warum sie eigentlich fotografiert und was hinter dieser Besessenheit steckt.

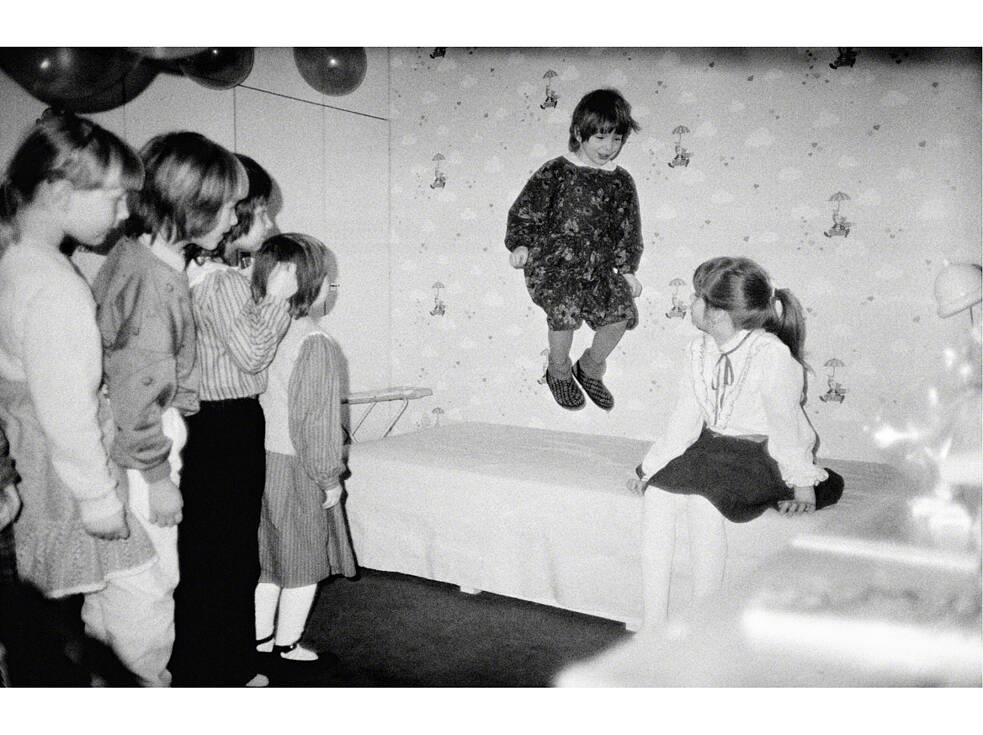

Aus dem Zyklus „Different languages“ | mit Erlaubnis der Fotografin übernommen von www.jarcovjakova.com

| Foto: © Libuše Jarcovjáková

Aus dem Zyklus „Different languages“ | mit Erlaubnis der Fotografin übernommen von www.jarcovjakova.com

| Foto: © Libuše Jarcovjáková

Warum die Fotografie? Was hat dich an ihr fasziniert? Warum hat es dich nicht zur Malerei, zum Klavier oder Kochen hingetrieben?

Mein Vater, mit dem ich virtuell bis heute zu kämpfen habe, war Maler und neben vielen respektablen Eigenschaften leider (oder zum Glück?) überkritisch. Also war es totaler Unsinn, sich in seinem Schatten als Malerin zu versuchen. Dabei lockte mich der visuelle Ausdruck schon seit der Kindheit. Die Fotografie war da am nächsten, und so wurde ich Fotografin. Auch Kochen liegt mir, das ist etwas, wobei ich mich selbst verwirkliche und ich glaube, dass ich eine genau so gute Köchin wie Fotografin bin. [Lacht] Schau an, da erkläre ich mich gleich selbst zur guten Fotografin.Vor kurzem hat irgendeine Software auf meinem Computer eine Sammlung mit einigen kleinen Fotografien zusammengestellt. Ich schaute sie mir an und war neidisch, dass jemand so fotografieren kann. Erst nach einer Weile habe ich erkannt, dass das meine eigenen Fotos sind. Das war ein Gefühl der Glückseligkeit. Nur wird das ziemlich schnell durch total entgegengesetzte Gedanken abgelöst – „naja geht so“ und „das, was ich mache, macht jeder andere auch“.

Ich erinnere mich an unser Treffen in Brno, als du diesen kleinen Fotoapparat um den Hals hattest. Wir standen auf einem Platz und unterhielten uns, und auf einmal war es, als hätte uns eine Welle umspült, du hast dich von ihr mitnehmen lassen, hast etwas geknipst, dann bist du wieder zurückgekommen und wir haben weitergesprochen. Habe ich das richtig wahrgenommen? Weißt du, was du fotografieren willst, oder ist das oft ein Gefühl, eine Eingebung?

Lucie [Černá, Kuratorin und Herausgeberin von Evokativ] nannte mein Verhalten in solchen Situationen wie das eines „tiger in action“. Das ist lustig. Ich humple etwas und kann mich nicht so gut bewegen. Aber dann sehe ich etwas, was ich unbedingt festhalten muss, und auf einmal habe ich Raketenantriebe in meinen Gliedmaßen. Es ist wirklich eine Art „Eingebung“ und es ist eher sinnlos, das beschreiben zu wollen, weil ich es selber kaum verstehe. Ich weiß nur, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht nicht fotografieren kann.Früher habe ich mich oft wie im Rausch gefühlt. Wenn irgendetwas Intensives passierte, habe ich mich in diesem Moment fast verloren. Und was genau passiert war, habe ich dann erst auf den Fotos gesehen. Manchmal hat Alkohol dabei eine Rolle gespielt, zum Beispiel bei wilden Partys im T-Club [Bar mit Diskothek am Prager Jungmann-Platz, die zur Zeit der kommunistischen Tschechoslowakei vor allem von Homosexuellen besucht wurde – Anm.d.Red.] oder in den Roma-Siedlungen in der Slowakei, aber das ist wahrscheinlich nicht entscheidend. Ich weiß nicht, inwiefern es eine Kombination aus Intuition und dem Wissen darüber ist, was ich einfangen will. Das gehört für mich zu den Mysterien der Fotografie dazu.

Ich habe zum Beispiel mal meine Beine fotografiert. Ich wohnte in Berlin in der Wohnung einer Frau, die Heroin-Dealerin war – was ich wirklich nicht wusste. In dieser Wohnung gab es auf der Höhe des Fensters so ein Podium, und darauf habe ich meine Beine fotografiert, vor allem das linke, im Liegen nach oben gestreckt. Ich habe damals ein paar Tage gefastet und bin dann eines Abends rausgegangen, habe irgendeinen Mercedes mitten auf dem Gehweg fotografiert und irgendeinen Zaun. Am nächsten Morgen kaufte ich mir in der Buchhandlung gegenüber eine Postkarte mit schönen Frauenbeinen in schönen Schuhen im Nebel. Dann wurde ich beim Radfahren von einem Mercedes angefahren, habe mir den linken Knöchel gebrochen und konnte ein halbes Jahr lang nicht laufen. Das nächste Foto auf dem Film mit den Beinen am Fenster zeigte also das linke, wie es in einer Schlinge hängt.

Du hast gesagt, dass bei deinen Fotos aus den 90ern fast „jedes dritte Negativ“ etwas zeigt, was man heute als Selfie bezeichnen würde, was damals aber überhaupt noch nicht üblich war. Oder wir denken das zumindest, weil wir nichts darüber wissen. Was bewegt dich dazu? Irgendein Zwang?

Ja, das ist ein Zwang. Ich werde nämlich extrem von Spiegeln und ihrer Reflexion angezogen. Ich fotografiere überall, im Zug, im Klo. Und das ist nicht nur irgendein Bemühen um Orientierung in der Raumzeit, so wie es in Berlin oder Tokio war. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass da auch nicht dieses weibliche Bedürfnis dahintersteht, wissen zu wollen, wie du aussiehst. Aber ich weiß es nicht, eigentlich weiß ich noch nicht viel über mich selbst. Ich würde sagen, ich bin mitten im Prozess des Suchens. Vielleicht sollte ich schon Bilanz ziehen, aber mein pubertärer Geist beschäftigt sich mit ganz anderen Dingen.Dass ich mein Gesicht und den Körper derart obsessiv dokumentiere, war mir früher gar nicht bewusst. Ich hab es einfach gemacht: Spiegel – klick. Noch ein Spiegel – klick. Gerade scanne ich Negative von meinem zweiten Aufenthalt in Tokio (1986). Dank all dieser Selbstportraits sehe ich das Zimmer, in dem ich gelebt habe, ich sehe, wie ich mich fühlte, ich treffe auf mein vergangenes Ich. Das ist aufregend und macht mir große Freude.

Glaubst du, dass die intuitive und vielleicht sogar triebhafte Fotografie irgendwann auf trockene Theorie treffen wird?

Manchmal wird mir klar, dass ich um das rein abstrakte und akademische Denken einen Bogen mache. Es ruft in mir ein Gefühl der Nutzlosigkeit hervor und ich bekomme davon Ausschlag. Ich werde zum Beispiel nichts von Derrida lesen, weil mich das absolut kalt lässt.Ich selbst bin im Grunde Autodidaktin, denn all die Schulen habe ich nur so halb mitgenommen, dafür viel gelesen, allein für mich. Ich weiß nicht, ob das eine Frage der intellektuellen Kapazität ist. Dafür weiß ich aber, dass ich die Fotos fühlen muss, dass, wenn ich Erregung und Sehnsucht fühle, es genau das ist, was ich bei einer Fotografie suche. Das ist natürlich ein sehr subjektiver Filter. Aber was ist nicht subjektiv?

Es ging mir wahrscheinlich ähnlich mit der Literaturtheorie- und Kritik. Bis mir klar wurde, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, sie zu durchdringen – du lernst es, aber oft gibt es dir nicht viel. Aber in das Unbeschreibliche vorzudringen, diese Welle zu begreifen, über die wir gesprochen haben, das ist dann nicht mehr so leicht. Da nimmst du entweder etwas wahr oder nicht. Du hast aber trotzdem unterrichtet nach deiner Rückkehr nach Tschechien – wie bist du da vorgegangen? Intuitive Fotografie kann man doch niemandem beibringen, höchstens erwecken, oder täusche ich mich?

Ich glaube, ich habe vor allem eine bestimmte Atmosphäre geschaffen. Eine schöpferische, aber auch eine menschliche. Und ich war ganz sicher gut im Motivieren. Hinsichtlich technischer Fragen habe ich die Studenten bestimmt nicht weitergebracht. Aber die Leidenschaft für gute Fotografie und überhaupt für gute Kultur habe ich ihnen hoffentlich vermitteln können.Ich selbst hatte in meinem Leben nur zwei hervorragende Lehrerinnen. Frau Lomová in der ersten Klasse und dann Helena Pospíšilová [Wilsonová] ab dem dritten Jahr an der Hellichovka [Fachhochschule für Grafik in Prag – Anm.d.Übers.]. Ein Lehrer kann dich ziemlich verderben und quälen, oder das genaue Gegenteil. Also hoffentlich habe ich zu denen gehört, die das nicht getan haben.

Wir haben schon vom „Sich-Verlieren“ gesprochen und davon, dass man manchmal alles rundherum und im Inneren vergisst. Dieses Gefühl kann auch Alkohol hervorrufen, bei manch einem auch guter Sex. Ist das aber dann nicht eigentlich eine Art Krücke? Was passiert, wenn es die nicht gibt, oder wenn sie nicht funktioniert?

Sich in manchen Momenten selbst zu verlieren klingt wie eine tolle Anfangsmotivation. Und eine Krücke? Also das ist eine Frage, über die ich sicher nicht nachdenke, wenn ich mittendrin bin. Entweder es läuft, oder es läuft halt nicht. Eine größere Gefahr für sehe ich eher darin, dass du dich so gut fühlst, dass du vergisst zu fotografieren (zu schreiben, zu schaffen) und einfach nur lebst. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass die Medien, mit denen ich arbeite, wahrscheinlich nicht bis in alle Ewigkeit existieren werden, ist das vielleicht auch irgendwie egal.Klar tut es mir um alle Fotografien leid, die ich vergessen oder nicht geschafft habe aufzunehmen. Dabei bleiben sie mir im Gedächtnis wie ein ausdrucksstarkes visuelles Memento und ich weiß, dass das wirklich tolle Fotos geworden wären. Und eine noch schlimmere Variante davon ist, wenn du deshalb nicht fotografierst, weil du deinen Kopf auf Autopilot gestellt hast, weil du das letzte Streitgespräch, die To-do- oder Einkaufsliste durchgehst. Ich habe Millionen solcher Momente erlebt. Deshalb bin ich immer wieder von neuem dankbar und glücklich, wenn in mir etwas anfängt zu vibrieren und ich mich in den wilden Tiger verwandle. Und es ist total egal, wodurch das hervorgerufen wird, das kann dann auch eine Flasche Slivovice sein.

Libuše Jarcovjáková wurde in Prag im Jahr 1952 in eine Familie von Künstlern hineingeboren. Wegen Problemen mit den kommunistischen Kadern studierte sie an der Mittelschule für Grafik und wurde erst nach mehreren Versuchen Mitte der 70er Jahre an der Prager FAMU für das Fach Fotografie aufgenommen. Zwischendurch arbeitete sie einige Jahre in der Druckerei Svoboda, wo sie auch ihre ersten fotografischen Versuche machte. Sie fotografierte damalige Minderheiten wie zum Beispiel Prager Roma-Familien, vietnamesische Arbeiter und später die Homosexuellen-Community Prags. Dies half ihr auch dabei, sich über ihre eigene sexuelle Identität klar zu werden. Mitte der 80er Jahre hielt sie sich für kurze Zeit in Japan auf und emigrierte dann nach West-Berlin, wo sie bis zur Samtenen Revolution lebte und fotografierte. Danach kehrte sie in die Tschechoslowakei zurück und lebt und arbeitet seitdem wieder in Prag.

März 2021