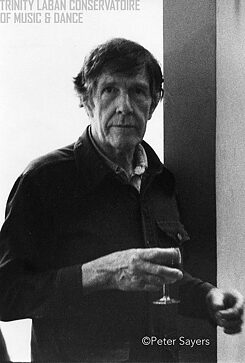

音楽家、作曲家、ヴォイスパフォーマー

足立智美 始まりはジョン・ケージ、人と社会と音楽をつなぐ

ここ数年、ゲーテ・インスティトゥート東京では足立智美さんの監修による「東京ベルリン実験音楽ミーティング」を実施してきました。日独のプロの音楽家によるコンサートに加えて、公募参加によるワークショップからなる数日間のプログラムです。前回2021年はパンデミックの中、ドイツからのアーティストは来日がかないませんでしたが、「デュオだけ」というタイトルで行った、国内で活躍する7組14名の音楽家の即興バトルが圧巻でした。足立さんが選抜した14名の演奏家が事前の打ち合わせなしに10分間即興で演奏するというものですが、中にはそもそも会うのが当日初めてという方たちもいて、聴いている側も何が起こるのか見当もつかないという、期待と緊張でとてもわくわくしました。

また一方公募によって集まってきた多様多彩な音楽家やダンサーなどによるワークショップがたいへんユニークでした。それぞれ異なるバックグラウンドを持ち、楽器や声、身体など、自分が操れる何らかの手段を持ち寄ってパフォーマンスを作り上げてゆく。その演出や指揮をするのが足立さんでした。

もちろん足立さんの音楽活動の中心にはヴォイスによるソロの活動もありますが、こういった音楽と人がつながる独特の活動がどういったところから生まれて形成されいったのか、まずは時間をさかのぼってうかがってみたいと思います。

KK:中学生の頃から現代音楽を聴いていらしたということで、とても早熟な中学生でしたね。どのようなきっかけで現代音楽を聴き始めたのですか。時期的にはまだCDが出回る前だと思うので、レコードとかラジオとかでしょうか。

足立:早熟といえば、確かに中学生でそんな音楽を聴いている人なんて周りには一人もいませんでしたね。実は父がいわゆるオーディオマニアで、家にレコードが何百枚かはあったんです。それから昔、エアチェックと言って、FMの番組を調べてカセットに録音するんですが、それがいっぱいあって。それから家に音楽史の本があったんです。父がクラシックを聞いていたので、クラシック音楽には馴染んでいました。もちろん当時のポップスみたいな音楽も耳には入ってきたけれど、そんなに興味はなくて。音楽史の本を見ると、20世紀以降の音楽についても書いてあって、そしてストラヴィンスキーとかバルトークのレコードは父親が持ってたわけです。それを聴いて、もうこれしかないかなと思ったんです。

KK:そしてさらにジョン・ケージの『エトセトラ2』に衝撃を受けたということですね。これはどこで聴かれたんですか?

足立:これはサントリーホールが開館(1986)したときに、武満徹の監修で4作品[KK1] 委嘱したと思うんですが、その一曲なんですよ。多分中学3年の時か高校1年の時に、これをNHKラジオの放送で聞いているんです。ジョン・ケージって一応有名ですし、本を読めば書いてあるわけです。しかもその当時までに、いわゆる現代音楽みたいなものもラジオで聴くことはできたので、たとえば1年間ずっとNHK FMをチェックしてると、当時も現代音楽を聴く機会はあったんです。だからケージはその時初めて聞いたわけじゃなくて名前は知っていたし、しかもその『エトセトラ2』っていうのは1980年代のものなので、1960年代のものに比べれば、音としてはにはまだ穏当な曲なんですが、とにかくものすごく退屈で何をやっているのか訳がわからない。バルトークとか湯浅譲二とか武満徹とかを普通に聴いてたわけですけど、それと比べると本当に訳のわからない何かで、これを大人が50人とか集まって、指揮者も4人[KK2] 、それでこんな訳のわからないことができる。要するに、そこに何かがないとそんなことできるわけないじゃないですか。音がまばらにプーって鳴って、ブッと鳴って、プーって鳴ってというのが30分ずっと続くんです。そこにケージ自身が録った環境音のテープみたいなものがうーっすら流れて、外の音がちょーっと聞こえてくるみたいな。ジョン・ケージはまさに焦点が無いんですが、その焦点の無さの物凄さっていうのにびっくりしちゃって、面白いっていうよりも、最初の印象は「とてつもなく退屈なことを人が大勢集まってやっている、これは何だろう」っていう感じに近かったですね。要するに音楽っていうのが単に音の喜びとか、こういう音を作ろうとかそういうことではなくて、世の中を、世界をどう理解するかっていうのをそのまま作品に突っ込めるってことなんだろうな、ということがわかりました。ケージが、何を考えてそういうことをしたのかということをいろいろ読んだりしましたが、世の中をどう理解するのかということをそのまま作品に乗せることができるっていうのは本当に100%ケージから学んだって言う感じです。

KK:その後大学で哲学を専攻されたのも、その延長にあったのでしょうか。つまり音楽を通じて世の中を理解したいということが出発点となって哲学を学んだ?

足立:そうなんですが、実は哲学への興味はケージより先だったんです。それこそ東洋哲学に結構一生懸命だった時期があったんです。金沢生まれなので、高校に入ってからですけれど、禅寺に修行しに行ったりして。だからケージから行ったというよりも、ちょうど同じ時期にうまい具合に両方への興味がかみ合ったという感じはしましたね。ただその後は東洋哲学は卒業しちゃうんですけれども。ケージなんかも実は禅とか勝手な思い込みでやってるところもあるわけで、その後にいろいろ矛盾を感じましたよね。それでこういうことをやってる場合ではないとなって。ただ哲学とケージへの興味は、どっちが先とはなかなか言いにくいです。僕にとっては割と同時に、うまい具合に来たという感じでした。

KK:大学では哲学を専攻されながら、作曲や演奏などずいぶんいろいろな活動をされていたようですね。

足立:最初はいわゆるサークル活動をみたいなところから始まって。それで四谷のP3でケージの「エッセイ・市民の不服従について」 (1993)というサウンド・インスタレーションがあったんです。当時、P3は展覧会やインスタレーションやコンサートなど、東京で1番面白いことをやっていた場所だったです。多分僕が18、19歳位の頃、吉沢元治さんというベーシストが、日本のフリージャズを始めた1人なんですけど、彼がP3で即興のワークショップを始めて、参加しているうちに知り合いもできて、P3の人たちとも仲良くなって、自分のケージへの関心とかも理解してくれて、そうしたら「ケージの作品もいっぱいやるので、演奏に参加する?」とか言われてたのが最初でした。その流れで藤枝守さんが世田谷美術館でやっていたシリーズとかに出してもらったり。

KK:卒業後はほとんど毎月何らかの、それに多岐にわたる活動をされたましたね。足立智美ロイヤル合唱団とかトモミンオーケストラとか、どんなもので、どういうきっかけで始めたのですか?

足立:ロイヤル合唱団は、MUSIC MERGE FESTIVALという大友良英さんたちが法政大学の大ホールでやってたフェスティバルがあって、そこでやらせてもらったのが最初です。ロイヤル合唱団というのは、基本的には音程をちゃんとせずにやるグループでした。合唱って音程を決めてうまくハーモニーを合わせてというのを、ものすごく時間をかけてやるんです。あれさえやらなければ、もっといろんなことができるんじゃないかとずっと思ってて。だから音程は合わせなくて良い、ただし他の要素、音素とリズムだけでできている音楽というものを作りたいと思って。それで、八分音符と四分音符の区別ぐらいついてればいい位の人で、ただ照れずに大声を出せる人なら誰でもいいですよみたいな感じで、知り合いとかに声かけて集まってもらいました。最初に8人ぐらいですかね。

トモミンオーケストラのほうは、トモミン という楽器を作っていたのが最初にあって佐々木敦さんがやってたUNKNOWN MIXというシリーズで(1994)、出演すると同時にフリーマーケットをやるというので、みんなはCDを売るんですけど、楽器を売ると面白いんじゃないかと思ったんです。いわゆる電子音楽みたいな系譜ですがデヴィット・チュードア[KK3] とか、今でも仲のいいニコラス・コリンズ[KK4] 、あのあたりのアメリカの手作り楽器の人たちってすごく面白いなと思ったんです。ハンダごて[KK5] を買えば何とかなるんじゃないかと思って。というのは、昔話ですけど小学生の頃に一時期3、 4年、エレクトロニクスを一生懸命やってたんです。一応ICとかわかってましたし、ハンダ付けもできるし、回路がどう動くかもわかるので、こういう楽器を作れるんじゃないかと思って。それで最初、簡単な発信機を作ったんです。ポイントはとにかくグリッサンドがものすごい幅でできるというだけの、音程を取ることができない楽器を作って、それにトモミンという名前をつけてUNKNOWN MIXに5台くらい持っていったら、開場する前に全部出演者に売れてしまったんです。その後、100台近く作りました。これを使ってトモミンオーケストラといって、チャイコフスキーのピアノ協奏曲をやるとか、そういうことをやってました。音程はめちゃくちゃですが、ピアニストだけはちゃんと呼んできて、それで何となく合ってるみたいな。たとえばポ[KK6] ーツマス・シンフォニアというのがあるんですが、70年代にギャヴィン・ブライアーズ[KK7] とかが創設した素人のオーケストラで、ブライアン・イーノ Brian Eno とかも参加して、楽器ができない素人がオーケストラで有名な曲をやるって言うのが面白い、と。そういうのはやはり意識はしていました。そういう面白さ、素人がやって違うものになってしまうとかにはすごく興味がありました。

ロイヤル合唱団はその後、MANDA-LA2に出てもらったりとか、割とレギュラーでやってて。ジョン・ゾーン[KK8] のところに録音を送ったら、ぜひ出したいという返事がすぐ来て。メンバーはほぼ同じでしたが、5年ぐらいやって、最終的には半分ぐらい変わったかもしれないけれども。

KK:その話しの流れで時代がずっと先までいってしまうんですが、魚市場とかを会場にしたプロジェクトとか、規模がどんどん大きくなっていきましたよね。でも基本的には音楽家ではない人を巻き込んでプロジェクトをするという、その中心となるアイデアの源泉はやはりそのあたりにあったのでしょうか?

足立:昔は政治的なことも考えていましたね。音楽って誰でもできるものだと思うんですよね。ひとつは自分の理由もあるわけです。つまりもともと音楽の専門教育を一切受けていないので、技術なんてない、でもアイデアみたいなものがあれば、面白い音楽はできる、と。それはモダニズムのコンセプチュアルアート的な考え方だとは思ってるんですよ。でもそれ以上に楽しいことしたいっていうことと、もう一つは人が一時的に集まって出会う、要するにずっとコミュニティーを続けていくことが目的なのではなくて、一時的に集まって、それでこの社会の中で層を作っていく、人とのつながりの層を作っていくということは大事なんだろうと今でも思っているんですよ。それで音楽の社会的な機能みたいなことを考えていました。半分、過去形ですけど、その頃は本当にそう思ってました。

参加する人にとって理由なんていろいろあるし、それはもちろんコントロールできるわけではありません。ただ、やはりお客さんとして見ることと、自分がやる側に立つというのは少し違う体験ではあるので、普段の社会の生活にちょっとその体験を持ち帰るということは、面白いことだと思っているんです。別にその人の人生を変えなくてもいいのだけれども、ちょっとずれていくっていうようなことってできるんじゃないかと思って。やっぱり演奏するって、本来楽しいことじゃないですか。そういうのをうまく提供するっていうのも、自分の仕事のひとつだと思っているんです。で、なおかつそれがその人の人生をちょっとだけ変えるみたいことができるといいのかな。変えるというのは、要するに今あるものだけじゃない可能性を見せるということで、すごく大事なことだと思います。

例えば、「アートアクセスあだち 音町千住の縁[KK9] 」という長いこと続いているプロジェクトがあって、これは東京藝術大学と足立区が母体となっているんですが、その中で足立市場でやった「ぬぉ」(2011)という企画があるんです。足立市場を会場にした企画はその後何度もらやられてますけども、僕のこの「ぬぉ」という企画がその最初なんですよ。イベントとをやる時に、「会場をいろいろ動き回ります」みたいなことを説明するのですが、実は最初ってすごく大変で、先方もこちらが何言ってるか分からないし、こちらも「確かに何言ってるかわからないだろうな」と思いつつ、一生懸命説得するわけなんです。もちろん間に入っている学生さんたちのものすごい努力もあるんですけども、そうするとその時に参加して手伝ってくれた魚屋さんがはまっちゃったりして、その後ずっと関わってもらったりして。そういうのがあって、自分でいうのもなんだけど、なかなかすごいな、そうなるんだって思いました。

KK:音楽って誰でも楽しめるものだっておっしゃいましたが、自分がアクティブに参加するのってなかなか難しいですよね。音を聞いて楽しむのはあるけれど、何かやってみたくても楽器ができないとか。自分がしたいと思うこととできることに差があって、あきらめてしまうとか。でもこういった企画で音楽との接点ができた方は、貴重な体験をされているわけですよね。

足立:例えばこういうプロジェクトやる時に、練習といってもたとえば3回来てもらうとかその程度なんですね。それは1年間、毎週週末に練習するっていうのとは違うことで、そこまで犠牲にしなくてもいい。ただしその代わり、多分今までやったことないことだろうし、それがあなたにとって面白いかわからないけど、こういうことはできますよっていうのを提示するっていうのが1つの役割だと僕は思っているんです。それはある程度、簡単にできなきゃいけない、簡単なんだけど、やっぱりとてつもなく複雑なものが出てきたりするわけです。たとえば音程が合わなくてもいいとはいうけれど、一個一個の音は固有の音が出てくるのね。とっても簡単な手段で、音符ではとても書けないような、複雑なことが起きたりするわけなんです。指示は、楽譜を書く時もあるし、こでこうやって(手を)振ったら、どの音でもいいですから好きな音を出してください、でも周りの音はちゃんと聞いてねと言ったりしますが、でもその度合はいろいろあるし、その人の能力もいろいろ違うし。後はその違う能力を持って、違った考え方をしている人が、違う反応をして、でも一緒にやったら何かそこでしか生まれないものが出るというふうにするのは、どうしたらいいか、ってことを考えるんです。それが僕にとっての仕事なんですね。

KK:日本での活動についてうかがいましたが。2012年からドイツで活動されているわけですが、ドイツでもやはり人を巻き込んでというプロジェクトはされているんですか。

足立:はい、でも実はドイツは、そういうことがなかなか難しいところです。それは専門家が分かれている、要するに音楽の専門家というのがすごくはっきり決められているところなんです。やはり教育をちゃんと受けないとできないって思ってる人は多いですね。それから、例えばベルリンでも、誰でも参加できまよといってプロジェクトで公募するんです。でもやっぱり来る人はアーティストで、普通の生活してる人では来ないです。本当は専門家でない人が山のようにいるはずで、例えばダンサーに音楽をやらせるとかそういう事はいくらでもできるんだけれども、アーティスト以外と仕事するということにはならないです。地域コミュニティーみたいなことはやっぱりベルリンでは難しいし、ドイツでもあんまりないですよね。やはり日本より、プロの音楽家とそうじゃない人の区別がはっきりしていると思います。日本にはアマチュアオーケストラっていっぱいあって、しかもものすごくうまかったりして。やはりああいう感じは(ドイツでは)ないですよね。例えばドイツでアマチュアの合唱団とやったこともあるけれども、ものすごく趣味的にやる、つまりここまではやってもいいけども、この先は時間ないし、みたいな感じがちょっと多いから、その辺の感じがちょっと難しいかな。慣れましたけどね。正直いうとドイツではアマチュアを巻き込んだプロジェクトの機会は少ないです。日本てやっぱり芸術の社会的な地位が低いので、それこそ社会と一緒にやりますっていう時に、いい理由付けになるんですね。でも逆にこっち(ドイツ)って、もうそのプロフェッショナルの音楽の世界っていうのは社会の中での位置が確立されているので、逆にいうと、そういうところから外れていくことが日本より難しい気がします。

KK:そのベルリンでの活動ですが、足立さん個人のコンサートとかライブとか活動の中心ですよね。そこでちょっとまた話が戻るのですが、音響詩というものと出会ったところから、ご自身の活動の方向性やスタイルが形成されたという感じでしょうか。

足立:そうですね、ソロ、1人でやるって言ったら確かに音響詩に関わることが多いですけど、それでもやはりエレクトロニクスは重要です。そこに声というものがあって、音響詩っているのは声に関わってくるものです。エレクトロニクスは、声を変調するということですね。流れを説明すると、最初に名前を出したデヴィッド・チュードアですが、彼の電子音というのがものすごい面白いと思って、それがエレクトロニクス、電子音楽への最初の興味だったんです。声をエフェクターで変えるって面白いんですよ。例えばエレキギター用のエフェクターを使っても、声を入れたほうがずっと面白くて、聞いたことないようなものが出てきて。しかも、その頃はそういうことをやっている人はほとんどいなかったですよね。特に声を使う人は生(なま)声が命みたいな、電気が嫌いみたいな人が多くて、ほとんどやってなくて。なぜやらないんだろうっていうところから始まって、だから逆に声はエレクロニクスの後から来たんですよ。

KK:それが1990年代・・・トモミンを作ったりしながら・・・

足立:そうですね、1992年頃。でもその時の声って、別に歌とは関係がないんです。もともと音の素材として声を使ってる、エレクロニクスに対して。じゃ、こういう声の使い方って一体どういうとこから来てるんだろうってところで、クルト・シュヴィッターズ[KK10] のウアソナーテ[KK11] に出会って、音素を組織する、音程ではなく、むしろ、喋り言葉から意味を取って、その言葉を再編する、そのほうが歌よりもはるかに自分に近いと思ったんですね。最初は東京ドイツ文化センターにお邪魔しまして、シュヴィッターズ全集からウアソナーテのコピー取らせていただきました。同じコピーをずっと使ってますよ。あの頃、他に日本のどこにあれがあったか知らないです。1993年位なのかな、図書館で「クルト・シュヴィッターズのウアソナーテを見たいんですが、そういうものありますか」「ありますよ」って言われて、それで大量にコピーさせていただきました。

KK:ゲーテでも以前からプロジェクトをご一緒させていただいていますが。

足立:1番最初に出たのは「Puddles」(2001)ですね。それがヨーロッパに行くきっかけなんですけれども。当時ギャラリー・サージ[KK12] という画廊が神田にありまして、オランダ、日本、ドイツ、アメリカのアーティスト・イニシアティブのような場所でした。アーティスト・イニシアティブというのは、当時、結構あちこちで聞く言葉だったけれど、ドイツのキュンストラーハウスのような。つまり助成金で運営されて、アーティストが集まって一緒に住んで、キュレーターではなく、自分たちでディレクションをするという仕組みです。そういうところを国際的につなげようみたいな動きがあって、日本ではギャラリー・サージがその中心でした。それで「Puddles」という国際ネットワークみたいなものを作って、展覧会やパフォーマンスをやってたんです。ギャラリー・サージには酒井信一(故人)さんていう名物ディレクターがいて、誰かから僕の噂を聞いたみたいなんですよ。それでなんか面白いと思って話しに言ったら、いきなりミュンスターとドルトムントに行きませんかみたいなことをいきなり言われて。それにドイツ文化センターがずっと関わっていたんじゃないかな、あの頃。その時に「Puddles」として、ドイツから呼んだ人たちに焦点を当ててシンポジウムやって、パフォーマンスをやるという、それが僕がドイツ文化センターで演奏した最初だったんです。

KK:10年ベルリンで活動されてきたわけですが、これからも続ける予定でしょうか。パンデミックの時期は、どのような過ごし方をされてきたのでしょうか。今後の展望はいかがでしょうか。

足立:展望を持って行動しているわけではなくて、なんとなくおぼろげにこの先1年、2年何やるという感じですね。基本的に話は向こうから来るので。ドイツにきた時も、そもそも別にどれだけいるって思って来たわけじゃないし。ただもちろんパンデミックで活動できない時期もあって、大変でしたよ。ただウイルスが広がろうと何しようが、それは基本的に人間と関係ない話なので、それでどうっていうことではないと思っているんですよ。しかもパンデミックならではみたいなことって、あんまり好きじゃないなあ。というのは、パンデミックがなくてもこれをやるならいいけど。例えばライブ・ストリーミングとかはやむを得なくやっていますが、でもそれはアーティストの仕事ではない。むしろ例えばパンデミックが収束したときに、このライブ・ストリーミングみたいなものがどういう意味を持つかってのは、凄く興味ありますけれど。今はそういうのをやむを得なくやるというのがちょっと変だなあと思うので、逆にそういうものと距離を置いています。そこでご存じかどうか、テレパシーのプロジェクトとかがあるんです。ジェニファー・ウォルシュと一緒に、テレパシーで即興テレパシック・インプロビゼーション[KK13] ができるかどうかという実験をだいぶ前、7.8年前にやっていて、まさにそれこそパンデミックにふさわしい実験だったんですが、その後にアカデミー・デア・キュンステに頼まれてパンデミックの間にやったことがあるんですが、でもやはりこれしかできないっていう時に、これやるというのはちょっと違うなと感じます。要するに生(ナマ)で普通にもできるのに、わざわざこれをやるって面白さがなくなっちゃうので。そのへんはいろいろ難しい時期でしたけど、基本的にはパンデミックだったからどうこうっていうことをはあんまり考えないかな。

KK:テレパシーで演奏するというのは具体的にどうされるのですか?

足立:ウェブサイトに、テレパシック・インプロビゼーションという記録が載ってますが、練習をするんです。同じ時刻にお互いをテレパシーで聴きながら、即興演奏する。テレパシーってものがあるという前提でお互いに録音をする、その後それをミックスして、どうなったか、何が起こったかを検証するんです。そしてまた次もやってみる。リハーサルのように繰り返して。その公開演奏を2回かな、アカデミー・デア・キュンステでやったのですが、「今からテレパシーで演奏します、皆さんもテレパシーで聞いてね」というやり方なんです。ある種コンセプチュアルアートなんですけれども。インターネットなんでほぼタダみたいな気持ちで使っていますが、実際はただじゃない、こういうものって何かに依存しています。でもテレパシーで送れれば最強なんですよ。コンサートは家にいてできるし、別にインターネットもいらない。でも実は音楽なんて、基本的には外に何かあるもの聞いてると思ってるけれども、最後は皆さんの頭の中の話なんです。何も介さずにその想像力だけをアクティベートするという、そこまで行き着けば最高で、その最後まで行ってしまおうという試みです。

KK:ここでまた出発点に戻ってくる感じがしますね。音楽と哲学の話ですが、音楽をどういうふうに聞くかという。

足立:ただこれを実際にやるっていうのが大事なことなんですよね。コンセプトだけではなく、実際の経験の積み重ねが。アカデミー・デア・キュンステでは2回やってます。最初はDAADの50周年記念(2013)で、ジェニファーも僕もDAADのレジデントだったので、二人で何かやってくださいって言われて、でも「僕はその時に日本にいなくちゃいけなくて無理なんですけど、僕たちテレパシーできますから、いかがでしょうか」って話をしたら、「じゃあそれやりましょう」となって。その時はジェニファーがアカデミー・デア・キュンステでお客さんの前でやって、深夜だったんですが僕が東京で、やっていて。実はその時多少妥協はして、ジェニファーの後ろに僕がスカイプでやっている映像だけ映したんです。彼女には僕が見えないし音も聞こえないんだけど、一応やっていることだけはわかる。パフォーマンスとしてはそういうもので、その後で、お互いに録音したものを合わせて公開しました。

KK:足立さんもジェニファーが演奏しているのは聞こえない、姿も見えないんですね?足立さんだけが一方的に向こうに姿が映っていた。

足立:そうですね、物理的には聞こえない。形も見えない。でも私たち2人にとってはどっちにしても見えない、聞こえない。で、テレパシーだけで感じて演奏したということです。時間は10分くらいじゃないですかね、いつも10分しかやらない。でベルリンはお客さんの前で、僕は東京から場所は借りて、真夜中に演奏しました。。

KK:あとで合体したものが聴けたわけですね。

足立:はい、聴けますよ、今でも。サウンドクラウドがあります。今までの録音がかなり。最近やったのは一昨年(2020)ですか、パンデミックになって何もできなくなって、アカデミー・デア・キュンステからハルディ・クルダと [KK14] いうクルディスタンのアーティストと3人でテレパシーでやりませんかという話をされて。それはアカデミー・デア・キュンステは、コンサートがテレパシーでであります、っていう広報するだけですが。演奏もそこでやったわけでもなく、それぞれが自宅からやりました。

最後に(ここにまとめの文章を入れる予定です。あとから送ります)

[KK1]註:武満徹、ヤニス・クセナキス、ジョン・ケージ、尹伊桑に委嘱

[KK2]註: [KK2]指揮者は岩城宏之、一柳慧、黛敏郎、湯浅譲二

[KK3]David Tudor

[KK4]Nicolas Collins

[KK5]Lötkolben

[KK6] [KK6]https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%8B%E3%82%A2

[KK7]Gavin Bryars

[KK8]John Zorn

[KK9]http://aaa-senju.com/2012/document2011/

[KK10]Kurt Schwitters

[KK11]Ursonate

[KK12]Gallery Surge

[KK13]http://www.adachitomomi.com/telepathic-improvisation/

[KK14]https://hardikurda.com/