100 Jahre Bauhaus

Gestaltung von Lebensvorgängen

Mit einer künstlerischen Avantgarde wollte die Kunstschule Bauhaus soziales und damit bezahlbares Wohnen ermöglichen. Oberstes Ziel war es, mit revolutionärem Design eine neue Lebensgestaltung für eine Gesellschaft im Umbruch zu entwerfen.

Von Nadine Berghausen

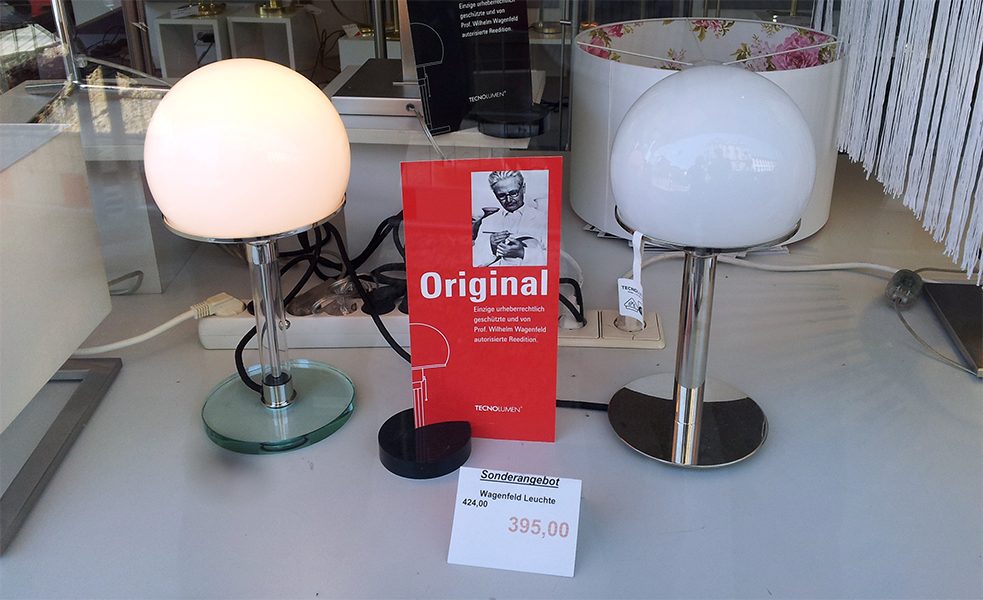

Wer davon träumt, sein Wohnzimmer mit einem Bauhausklassiker – beispielsweise einem Freischwinger von Marcel Breuer – auszustatten, oder mit einer Wagenfeldlampe dekorative Akzente zu setzen, dem mag der Preis der heute noch begehrten Designobjekte abschreckend erscheinen. Im Hinblick auf die Intention der Bauhausdesigner erscheint die heutige Preisgestaltung paradox, wurden die Einrichtungsgegenstände doch gerade auch für sozial schwächer gestellte Bürger entworfen. Doch nicht nur der monetäre Wert, auch die Gesamtbewertung der Bauhauswerke hat sich verschoben. Die schlichte Eleganz der Objekte hat heute viel mehr Trendcharakter, als dass sie eine revolutionäre Bedeutung hätte. Dabei war genau dies das Bestreben des Bauhauses zur Zeit seiner Gründung im Jahr 1919: die radikale Modernisierung des alltäglichen Lebens durch die Schaffung gestalterischer Rahmenbedingungen.

Gegründet wurde das Bauhaus in einer Gesellschaft, die unter den Folgen des Ersten Weltkrieges und der industrialisierten Wirtschaft litt. Inflation, Hunger, Arbeits- und Wohnungslosigkeit sowie soziale Unruhen nährten den Wunsch nach einer gesellschaftlichen Neuausrichtung. In diesem politischen und sozialen Umfeld versammelte sich eine Künstlergruppe um den Architekten Walter Gropius, den späteren Gründer des Bauhauses in Weimar. In Gropius’ Augen verlangte die desaströse soziale Situation nach der Regie eines schöpferischen Gestalters. Bezogen auf die Architektur sagte er: „Bauen ist Gestaltung von Lebensvorgängen.“ Mancher Kritiker warf ihm vor, einer romantischen Utopie erlegen zu sein.

Radikale Modernisierung des Lebens

Anders als zuvor die britische Arts-and-Crafts-Bewegung, die das Mittelalter idealisierte und auf gotische Formen zurückgriff, setzte sich das Bauhaus eine gestalterische Neuausrichtung zum Ziel. Interdisziplinäre Künstlergruppen sollten erst zusammen mit Handwerkern, später dann in Dessau auch mit der Hilfe industrieller Maschinen Objekte erschaffen, welche die Kultur der Zukunft formen sollten. Im Bauhaus-Manifest schrieb Gropius: „Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau! […] Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück! […] Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers.“Da die Bauhaus-Künstler das Wohnen und Leben vor allem der einkommensschwächeren Bevölkerung verbessern wollten, sollten ihre Werke für alle erschwinglich sein. Eine wichtige Rolle spielte für sie, dass die Objekte für preisgünstige Massenproduktion geeignet waren. Das Bauhaus prägte deshalb eine Formgestaltung, für die sich zuvor niemand interessiert hatte. Die Fokussierung auf die geometrischen Grundformen Quadrat, Kreis und Dreieck waren zumindest ungewohnt. Was das Farbspektrum betraf, sollten die Grundfarben rot, gelb, blau, schwarz und weiß ausreichen. Der Kunstkritiker Paul Westheim winkte nach dem Besuch einer von Gropius organisierten Architekturausstellung ab: „Drei Tage in Weimar, und man kann auf Lebenszeit keine Quadrate mehr sehen.“

Kunst? Nicht im Bauhaus!

Die Bauhaus-Prinzipien wurden rigoros umgesetzt: Auf künstlerische Begründung für Design musste gänzlich verzichtet werden, denn dies widersprach der Ideologie. Nutzen und Funktion sollten das Design bestimmen, nicht Stil oder Ästhetik. Diese Ausrichtung bedeutete zweifellos Konfliktpotenzial für jene Bauhausprofessoren – im Jargon des Bauhauses „Meister“ genannt –, die als bildende Künstler nach Weimar und Dessau kamen.Vor allem bei Gebrauchsgegenständen wurde die strenge und neuartige Designsprache spürbar. Kaffee- und Teeservices beispielsweise, die in der Metallwerkstatt gefertigt wurden, sieht man an: Hier musste und sollte nicht alles zusammenpassen, um dem künstlerischen Anspruch gerecht zu werden. Sahnekännchen, Zuckerdose und Kanne sind stilistisch recht unterschiedlich, scheinen teilweise gar nicht zusammenzugehören, da für die Gestaltung ihre jeweilige Funktion ausschlaggebend war, nicht der Gesamteindruck des Service. Das Tee-Extrakt-Kännchen von Marianne Brandt ist nur ein Beispiel unter vielen für die Abkehr vom Kunstgewerbe. Der Leitsatz „form follows function“ wurde zwar schon vor dem Bauhaus geprägt, ist aber heute auch untrennbar mit dem Bauhausstil verknüpft.

Ein Tee-Extraktkännchen MT 49 von Marianne Brandt, aufgenommen 1924 von der Bauhaus-Fotografin Lucia Moholy in Dessau.

| Foto (Zuschnitt): © picture alliance/dpa

Auch im Textilgewerbe war die moderne Neuausrichtung zu beobachten. Statt der zu Beginn des Jahrhunderts beliebten erzählenden Bildteppiche entwarf die Bauhauswerkstatt Teppichstücke mit abstrakten Formen. Ansonsten wurden primär alltagstaugliche Stücke produziert: Tischdecken, Läufer, Kinderkleider und Probestreifen für die Industrie. Sie wurden hauptsächlich von den weiblichen Bauhausschülerinnen unter der Leitung der früheren Schülerin und späteren Meisterin Gunta Stölzl hergestellt.

Ein Tee-Extraktkännchen MT 49 von Marianne Brandt, aufgenommen 1924 von der Bauhaus-Fotografin Lucia Moholy in Dessau.

| Foto (Zuschnitt): © picture alliance/dpa

Auch im Textilgewerbe war die moderne Neuausrichtung zu beobachten. Statt der zu Beginn des Jahrhunderts beliebten erzählenden Bildteppiche entwarf die Bauhauswerkstatt Teppichstücke mit abstrakten Formen. Ansonsten wurden primär alltagstaugliche Stücke produziert: Tischdecken, Läufer, Kinderkleider und Probestreifen für die Industrie. Sie wurden hauptsächlich von den weiblichen Bauhausschülerinnen unter der Leitung der früheren Schülerin und späteren Meisterin Gunta Stölzl hergestellt. Ein Teppich der Bauhaus Künstlerin Agnes Roghé

| Foto (Zuschnitt): © picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

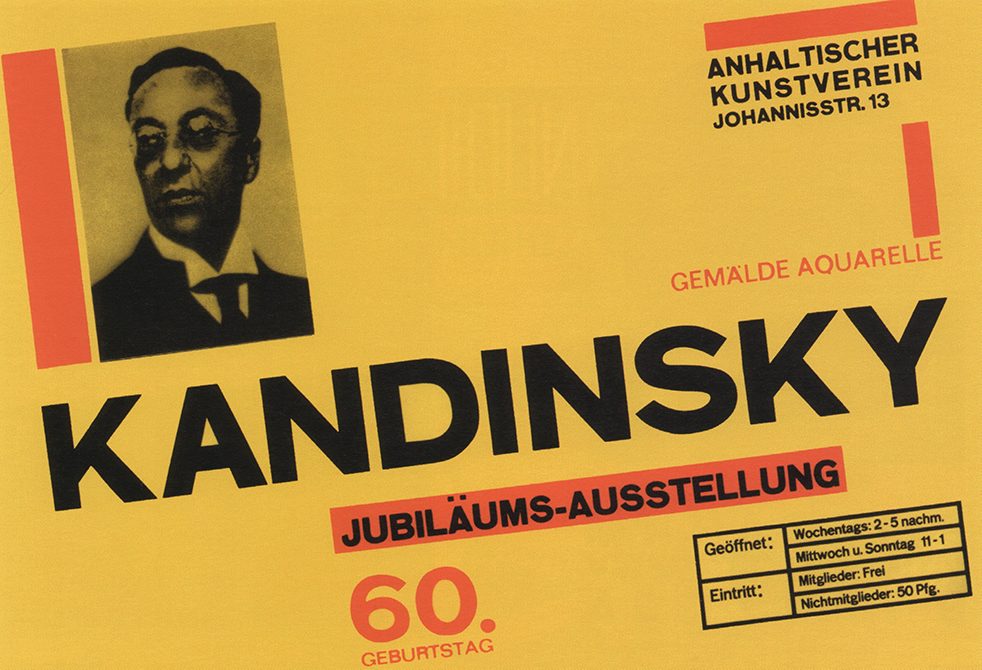

Doch die Innovationen des Bauhauses reichten über eine gestalterische Revolution hinaus. An den Bauhauswerkstätten entstanden Berufsfelder an der Nahtstelle zwischen Technik und Gestaltung, die es bis dahin nicht gab. Um die Werke zu bewerben, wurden Fotografen ausgebildet und moderne Typografien – hauptsächlich in den Farben rot und schwarz – entworfen. Der Beruf des Grafik-Designers hatte sich spätestens dann herausgebildet, als am Bauhaus Kurse in der Reklamewerkstatt zur „Systematik der Werbung“ und „Bewusstseinswirkung“ gegeben wurden.

Ein Teppich der Bauhaus Künstlerin Agnes Roghé

| Foto (Zuschnitt): © picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

Doch die Innovationen des Bauhauses reichten über eine gestalterische Revolution hinaus. An den Bauhauswerkstätten entstanden Berufsfelder an der Nahtstelle zwischen Technik und Gestaltung, die es bis dahin nicht gab. Um die Werke zu bewerben, wurden Fotografen ausgebildet und moderne Typografien – hauptsächlich in den Farben rot und schwarz – entworfen. Der Beruf des Grafik-Designers hatte sich spätestens dann herausgebildet, als am Bauhaus Kurse in der Reklamewerkstatt zur „Systematik der Werbung“ und „Bewusstseinswirkung“ gegeben wurden. Plakatentwurf von Herbert Bayer, 1926

| Foto: © picture alliance/Heritage Images

Plakatentwurf von Herbert Bayer, 1926

| Foto: © picture alliance/Heritage Images

Design für die Massen

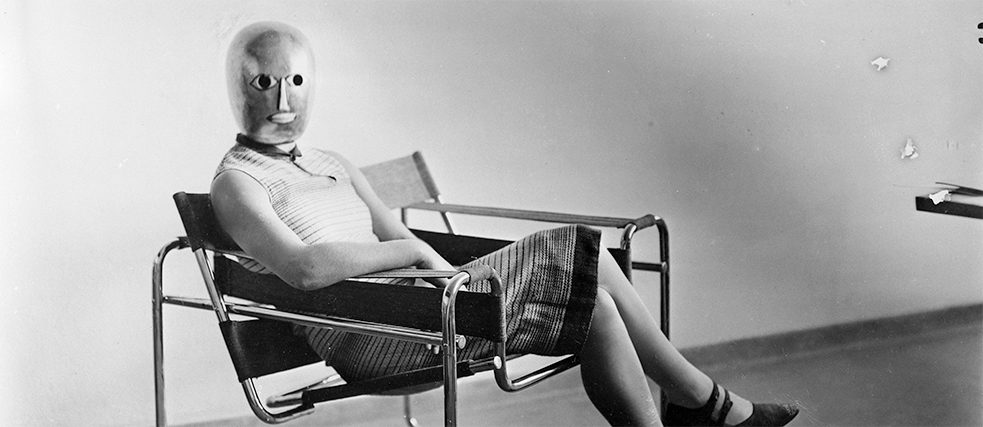

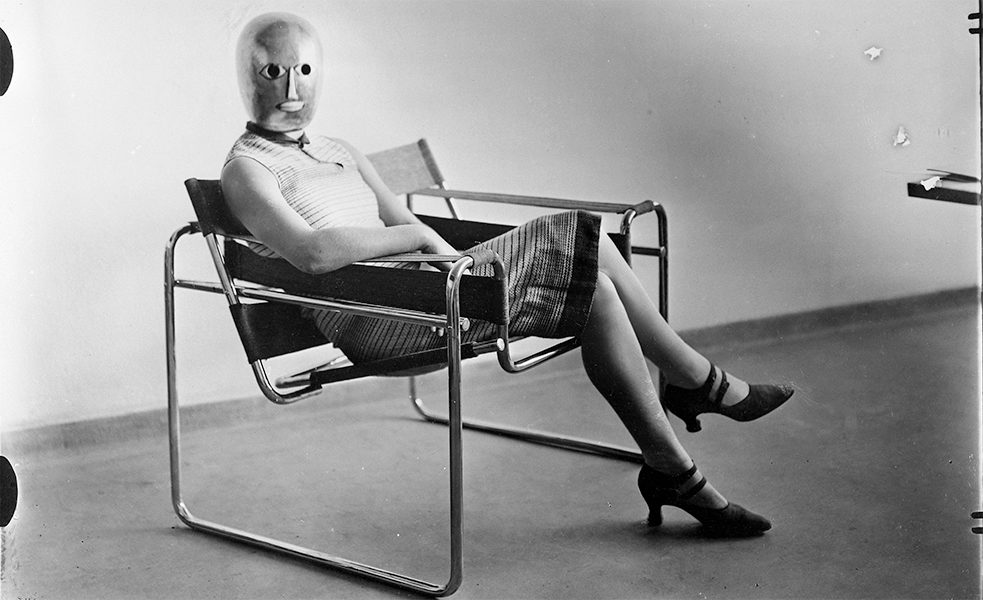

Das revolutionäre Design, das Bauhaus unter der Führung von Walter Gropius entwickelt hatte, erhielt unter dem neuen Direktor Hannes Meyer ab 1927 eine stärker soziale Ausrichtung. Noch mehr sollte das Bauhaus nun für den Bedarf des Volkes – für den „Proletarier“ – entwerfen. Unter Meyers Ägide galt nun die Devise „Volksbedarf statt Luxusbedarf“; die alles entscheidende Frage sollte sein: „Was brauchen die Menschen in ihrem Alltag wirklich?“ Nicht mehr Teppiche, sondern robuste Bodenbeläge wurden produziert. Die verschiedenen Werkstätten arbeiteten dann zusammen, wenn belastbare Spannstoffe für Stahlrohrmöbel entwickelt wurden. Frau im Stahlrohrsessel von Marcel Breuer, 1926.

| Foto (Zuschnitt): © Bauhaus-Archiv Berlin/Dr. Stephan Consemüller

Die eingangs erwähnte Wagenfeldlampe ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie weit die Vorstellung von Design für die Massen und die ökonomische Realität auseinanderklafften. Produziert aus Silber und Glas, zudem noch in Handarbeit, war die Idee einer preisgünstigen Lampe, die selbst für Arbeiter erschwinglich war, illusorisch. Selbst der Schöpfer der berühmten Schreibtischlampe, Wilhelm Wagenfeld, attestierte dies ernüchtert, als er 1924 von einer Messe zurückkehrte: „Händler und Fabrikanten spotteten über unsere Erzeugnisse. Die sähen zwar billig aus wie Maschinenarbeit, wären aber zu teures Kunsthandwerk. Die Einwendungen waren richtig.“

Frau im Stahlrohrsessel von Marcel Breuer, 1926.

| Foto (Zuschnitt): © Bauhaus-Archiv Berlin/Dr. Stephan Consemüller

Die eingangs erwähnte Wagenfeldlampe ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie weit die Vorstellung von Design für die Massen und die ökonomische Realität auseinanderklafften. Produziert aus Silber und Glas, zudem noch in Handarbeit, war die Idee einer preisgünstigen Lampe, die selbst für Arbeiter erschwinglich war, illusorisch. Selbst der Schöpfer der berühmten Schreibtischlampe, Wilhelm Wagenfeld, attestierte dies ernüchtert, als er 1924 von einer Messe zurückkehrte: „Händler und Fabrikanten spotteten über unsere Erzeugnisse. Die sähen zwar billig aus wie Maschinenarbeit, wären aber zu teures Kunsthandwerk. Die Einwendungen waren richtig.“ Heute ein begehrtes und nicht eben preisgünstiges Einrichtungsstück: Wagenfeldleuchte im Handel

| Foto (Zuschnitt): © Christos Vittoratos CC-BY-SA-3.0

Heute sieht die Realität ohnehin anders aus: Bauhaus-Design ist Kult geworden und die Luxus-Objekte werden eher für ihre Ästhetik geschätzt als für ihre Funktion. Doch die Grundsätze und Ideen des Bauhauses sind in die Geschichte eingegangen. Sie haben Design und Architektur bis heute geprägt und werden weiterhin an Kunst- und Designhochschulen weltweit gelehrt. Anhand vieler Häuser, in denen wir heute leben, lässt sich wohl am besten das Erbe der Bauhäusler um Walter Gropius und seine Nachfolger Hannes Meyer und Ludwig Mies van der Rohe ablesen und feststellen: Fortschritt, moderne Lebensart und ein Verständnis für klare Formen haben dank ihnen Einzug in unsere Wohnzimmer gehalten.

Heute ein begehrtes und nicht eben preisgünstiges Einrichtungsstück: Wagenfeldleuchte im Handel

| Foto (Zuschnitt): © Christos Vittoratos CC-BY-SA-3.0

Heute sieht die Realität ohnehin anders aus: Bauhaus-Design ist Kult geworden und die Luxus-Objekte werden eher für ihre Ästhetik geschätzt als für ihre Funktion. Doch die Grundsätze und Ideen des Bauhauses sind in die Geschichte eingegangen. Sie haben Design und Architektur bis heute geprägt und werden weiterhin an Kunst- und Designhochschulen weltweit gelehrt. Anhand vieler Häuser, in denen wir heute leben, lässt sich wohl am besten das Erbe der Bauhäusler um Walter Gropius und seine Nachfolger Hannes Meyer und Ludwig Mies van der Rohe ablesen und feststellen: Fortschritt, moderne Lebensart und ein Verständnis für klare Formen haben dank ihnen Einzug in unsere Wohnzimmer gehalten.