Bücherwelt

Leberwurstbrot oder Baklava?

Neue Debüts aus Deutschland: Drei Autorinnen und ein Autor zergliedern ihre Herkunft

von Maike Albath

Die deutsche Mutter – das war in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine feste Größe. Sie hatte für den Ehemann und die Kinder da zu sein, den Kaffeetisch hübsch herzurichten und für Zusammenhalt zu sorgen. Die Fassade sollte glänzen, die Versehrungen wurden notdürftig überdeckt. Wenn die Kriegserfahrungen dann doch im Untergrund weiter rumorten und die sorgsam kalibrierten Verhältnisse zum Einsturz brachten, war die Verunsicherung groß. Andrea Roedig erzählt in ihrem packenden autobiographisch grundierten Erstling Man kann Müttern nicht trauen von ihrer Mutter Lilo, Jahrgang 1938. In ihrer Kindheit selbst Opfer von Vernachlässigung und häuslicher Gewalt, entwickelte sie eine erschütternde Gefühlskälte und war außer Stande, ihrer Tochter und ihrem Sohn liebevoll zu begegnen. Stattdessen bestimmte Heimtücke ihr Verhalten. Ohne nachvollziehbaren Grund nahm sie der kleinen Andrea ihr Spielzeugtier weg und versetzte sie regelmäßig in Angst und Schrecken. Roedig, 1962 in Düsseldorf geboren und eine gestandene Journalistin, legt von Anfang an die Karten auf den Tisch: Verstanden habe sie ihre Mutter, die der Familie den Rücken kehrte, als die Autorin zwölf Jahre alt war, nie. Als kühle Chronistin ihrer Kindheit will sie zumindest im Nachhinein das Desaströse ihrer Herkunft rekonstruieren. Ab wann ging es schief?

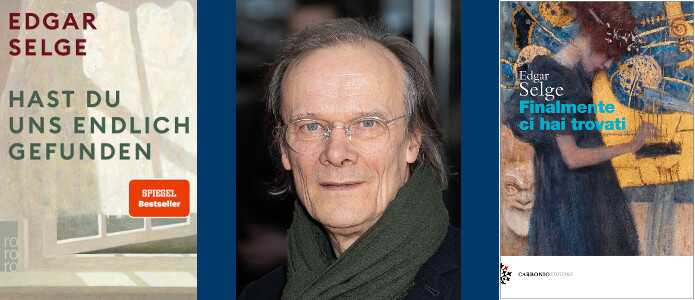

Solidarität zwischen Geschwistern ist auch für den Ich-Erzähler von Edgar Selges autobiographischem Debüt Hast du uns endlich gefunden entscheidend. Selge, Jahrgang 1948 und einer der herausragenden deutschen Schauspieler, widmet sein Buch, das keine Genrebezeichnung trägt, seinen Brüdern. „Meine Brüder sind mein Tor zur Welt“, heißt es an einer Stelle. Schauplatz ist Herford, wo der Vater, ein Oberstaatsanwalt, Direktor eines Gefängnisses war und mit Frau und Söhnen auf dem Gelände der Jugendstrafanstalt wohnte. In einer grandiosen Mischung aus Ernst und abgründigem Witz fächert Edgar Selge den Alltag in dem bildungsbürgerlichen Haushalt auf, in dem die Insassen nicht nur die Möbel bauten, sondern aus erzieherischen Gründen auch an Hauskonzerten teilzunehmen hatten. Für die jungen Leute wurde eine Sondervorstellung am Vormittag anberaumt, während abends für Freunde und Honoratioren der Kleinstadt musiziert wurde.

Der Vater ist das Zentralgestirn in Laura Cwiertnias Roman Auf der Straße heißen wir anders. Cwiertnia, 1987 als Tochter einer Deutschen und eines Armeniers in Bremen geboren und stellvertretende Ressortleiterin bei der Wochenzeitung Die Zeit, verarbeitet eigene Erfahrungen, spinnt daraus aber ein fiktionales Gewebe. Ihre Heldin heißt Karla und spürt schon als Kind die Zerrissenheit der Elterngeneration. In Bremen-Nord gilt sie auch unter ihren Freunden, mit denen sie an der Bushaltestelle rumhängt, einerseits als türkisch, weil ihr Vater in Istanbul geboren wurde, andererseits aber auch nicht. Aber was ist sie dann? „Die Worte wurden zu einer Mauer, die sich zwischen sie und den Rest der Familie schob“, heißt es einmal, denn ihr Vater spricht kein Türkisch mit ihr. Dass Armenier eine ganz andere Geschichte haben, scheint etwas zu sein, worüber man besser schweigt. Dennoch bestimmt der Völkermord an den Armeniern von 1915 auch ihre Familie. Als ihre Großmutter Maryam stirbt und ihr einen Armreifen hinterlässt, wird der Schmuck zu einem Auftrag: Es obliegt der Enkelin, nach Armenien zu reisen und dieses Unterpfand einer Frau namens Lilit zu übergeben, über die niemand Näheres weiß. Karla überzeugt ihren Vater Avi, der noch nie einen Fuß nach Armenien gesetzt hat, sie zu begleiten. Für beide bringt die Reise Entdeckungen mit sich.

Ähnlich wie bei Cwiertnia beginnt auch Lin Hierses Roman Wovon wir träumen mit einer Beerdigung. Die Totenrituale für ihre Großmutter, 1923 in Shoaxing geboren, das sich während ihrer Lebenszeit in die Millionen-Metropole Shanghai wandelte, bilden den Ausgangspunkt für die namenlose Ich-Erzählerin, sich mit der Frage nach Zugehörigkeit zu beschäftigen. Sie nimmt an den Feierlichkeiten für ihre A’bu, die Großmutter, teil und imitiert die Verhaltensweisen ihrer Verwandten, fühlt sich aber dennoch wie eine Diebin. Lin Hierse, die 1990 in Braunschweig geboren wurde, eine chinesische Mutter hat und als Redakteurin bei der Tageszeitung taz arbeitet, erzählt spannungsreich und anschaulich von einem tiefen inneren Konflikt. Auch wenn ihr Chinesisch unzureichend ist, spürt ihre 27jährige Heldin eine tiefe Verbindung zu dem Land, das ihre Mutter aus unklaren Gründen verließ: „Ma hätte in China ein besseres Leben haben können, aber sie wollte vor allem ein anderes.“

Alle vier Debüts stellen eines unter Beweis: Die eigene Herkunft bietet ein unerschöpfliches Terrain. Und Deutschland kann dabei genauso fremd sein wie China – die Notwendigkeit, sich aus den familiären Strukturen zu lösen und seinen Platz zu finden, ist eine universelle Aufgabe. Aus diesem Grund wurden diese Romane auch für die Reihe „Neue deutsche Stimmen“ ausgewählt, die auf Vermittlung von Litrix.de und mit Förderung der Stiftung Vera und Volker Doppelfeld von Nachwuchsübersetzerinnen ins Italienische übertragen wurden. Dem italienischen Publikum werden die vier Bücher erstmals im Rahmen des Ehrengastaufritts der deutschsprachigen Länder auf der Internationalen Buchmesse Turin vom 9.-13.5.2024 vorgestellt.

Maike Albath ist Literaturkritikerin und Journalistin beim Deutschlandfunk und Deutschlandfunkkultur. Sie schreibt außerdem für die Süddeutsche Zeitung. Im Berenberg Verlag liegen ihre Bücher "Der Geist von Turin" (2010), "Rom, Träume" (2013) und "Trauer und Licht" (2019) vor.

Geförderte Bücher

- Laura Cwiertnia, Auf der Straße heißen wir anders. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2022.

- Lin Hierse, Wovon wir träumen. Piper Verlag, München 2022.

- Andrea Roedig, Man kann Müttern nicht trauen. dtv, München 2022.

- Edgar Selge, Hast du uns endlich gefunden. Rowohlt Verlag, Hamburg 2021.