Dezember 2024

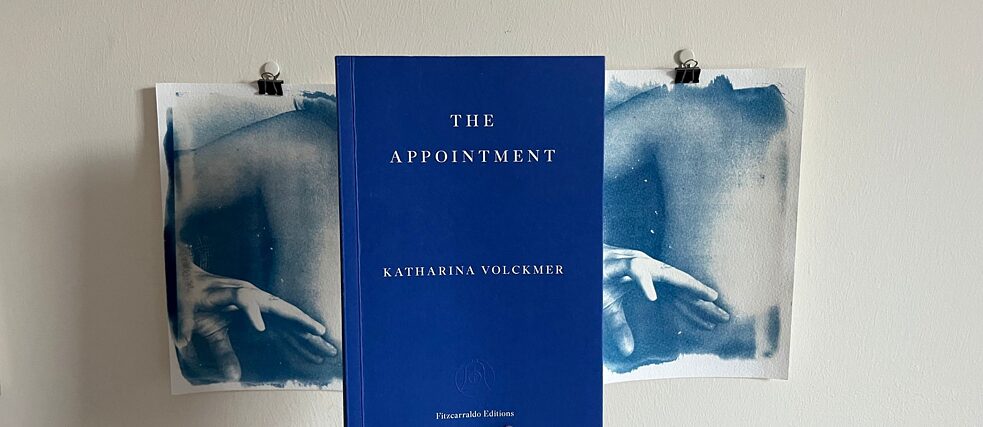

Der Termin von Katharina Volckmer

Der Termin von Katharina Volckmer, übersetzt von Milena Adam, ist nichts für sanfte Gemüter. Tatsächlich kann man sich danach gleich selbst einen Termin für einen langen Spaziergang verordnen, um über das Gelesene nachzudenken.

Der Roman dreht sich um eine junge Deutsche, die sich in einer schicken Londoner Privatpraxis wiederfindet, wo sie die Dienste eines jüdischen Arztes für eine höchst ungewöhnliche Anfrage in Anspruch nimmt: Er soll ihr einen beschnittenen „jüdischen Penis“ verschaffen. „Es ging nicht nur darum, außerhalb der Box zu denken, sondern darum, dass ich die Box vor Jahren angezündet und mich geweigert hatte, das Feuerzeug in meiner Hand anzusehen,“ sagt die namenlose Protagonistin zu Dr. Seligman, während sie auf dem Untersuchungsstuhl sitzt und auf seinen Hinterkopf schauend, eine Flut von tief verborgenen Geheimnissen entblößt. Ihre Geständnisse sind erschütternd: eine verstörende Obsession mit Hitler, eine Fixierung, die in ihre privatesten Fantasien eindringt, und ein überwältigendes Gefühl von Abscheu gegenüber ihrer eigenen Identität als Frau und Deutsche.

Die häufig verwendete Metapher eines Autounfalls, bei dem man nicht wegsehen kann, trifft hier vollkommen zu. Während der Ton des Romans an Autorinnen wie Ottessa Moshfegh, Sheila Heti oder Chris Kraus erinnern mag, insbesondere in der Darstellung komplexer, unangenehmer weiblicher Protagonistinnen, ist Volckmers Stimme unverkennbar eigenständig. Es überrascht daher nicht, dass Kraus selbst einen Klappentext für die Fitzcarraldo-Ausgabe schrieb, in dem sie das Buch als „überraschend, erfinderisch, verstörend und schön – Der Termin ist eine längst überfällige, radikale Intervention“ beschreibt. In seiner Monologform und in der Dynamik zwischen Patientin und Arzt wurde Der Termin bislang auch oft mit Philip Roths Portnoys Beschwerden verglichen, doch ich würde behaupten, dass er sich einer einfachen literarischen Einordnung komplett entzieht. Seine Kühnheit und radikale Perspektive führen in unerforschte Gefilde, wie die sexuelle Fixierung auf Hitler, die mit einer ungesunden Besessenheit zur jüdischen Identität verwoben ist, ergänzt durch Perversionen und Geschlechtsdysphorie. Falls das unangenehm klingt, so ist es das auch – und genau das ist der Punkt.

Habe ich erwähnt, dass das Buch nichts für sanfte Gemüter ist?

Geboren in Deutschland und heute in London lebend, schrieb Volckmer das Buch ursprünglich auf Englisch, ihrer zweiten Sprache, da es ihr zu heikel erschien, sich dem Thema in ihrer Muttersprache zu nähern. Interessanterweise hatte der Roman Schwierigkeiten, einen deutschen Verlag zu finden, da er als „zu schwer“ und „geschmacklos“ für den Markt angesehen wurde.

Für die deutsche Leserschaft ist der Monolog zweifellos eine Herausforderung – bestenfalls verstörend, schlimmstenfalls schockierend und abscheulich. Aber genau das ist beabsichtigt. Volckmer erklärte, sie habe das Buch geschrieben, um das deutsche Schweigen zu brechen, und sich der schrecklichen Vergangenheit und der Heuchelei Deutschlands zu stellen. Sie setzte sich bewusst eine Grenze von 30.000 Wörtern, da mehr zu schreiben „unerträglich“ gewesen wäre.

So schwer verdaulich das Buch auch sein mag, Volckmer schafft es gelegentlich, den Leser mit messerscharfen Einsichten zurückzuholen, wie etwa:

„Liebe erinnert mich oft an Blut, Dr. Seligman. Finden Sie nicht auch, dass sie sich sehr ähnlich sind? Blut ist nur dann schön und voller Symbole, wenn es an seinem Platz bleibt, aber sobald wir es verschmiert im Gesicht eines Menschen sehen oder getrocknet auf einem Handtuch, sind wir abgestoßen, weil unser Verstand die Lücken sofort mit Gewalt und Kontrollverlust füllt. Liebe, wie Blut, braucht eine Geschichte, die wir erzählen können. Wenn sie aus den Bilderrahmen und Adern, in die wir sie gezwungen haben, ausbricht, verursacht sie Hysterie, und es werden brutale Versuche unternommen, sie wieder an ihren Platz zu bringen, um das Ansteckende einzudämmen; denn wie die Liebe gibt Blut Leben, aber es birgt auch all die Dinge, die uns töten können, alles, wovor wir Angst haben, all die Krankheiten, die Dracula seinen Ratten eingepflanzt hat. Es gibt eine Hygiene der Liebe, finden Sie nicht auch?“

In vielerlei Hinsicht fühlt sich Der Termin wie ein Härtetest an. Sätze wie: „Es gibt nicht immer einen Grund, warum wir uns auf eine bestimmte Weise fühlen. Es ist nicht immer mit einem Trauma oder dem Verhalten anderer Menschen verbunden, denn manchmal sind wir selbst die Verursacher unserer Traurigkeit,“ hallen lange nach, nachdem das Buch geschlossen wurde, einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassend, der einen gleichermaßen verstörend wie nachdenklich stimmt.

Weitere Informationen zu dem Buch / den Bücher und wo sie ausleihbar sind, finden Sie anstehend in den Links zum Thema.

ÜBER DIE AUTORIN

© Sophia Hembeck

Sophia Hembeck ist eine zweisprachige Autorin und interdisziplinäre Künstlerin, die in Edinburgh lebt. Sie studierte Dramaturgie an der Universität der Künste in Berlin und hat bisher zwei Essaysammlungen auf Englisch veröffentlicht (Things I Have Noticed & Things I Have Loved). Derzeit arbeitet sie an ihrer dritten Essaysammlung, die die Things-Trilogie abschließen wird. In ihrem monatlichen Substack-Newsletter The Muse Letter schreibt sie über die Seltsamkeit des Lebens.

© Sophia Hembeck

Sophia Hembeck ist eine zweisprachige Autorin und interdisziplinäre Künstlerin, die in Edinburgh lebt. Sie studierte Dramaturgie an der Universität der Künste in Berlin und hat bisher zwei Essaysammlungen auf Englisch veröffentlicht (Things I Have Noticed & Things I Have Loved). Derzeit arbeitet sie an ihrer dritten Essaysammlung, die die Things-Trilogie abschließen wird. In ihrem monatlichen Substack-Newsletter The Muse Letter schreibt sie über die Seltsamkeit des Lebens.