Erinnerungen

„Kafka hat auch Deutsch gesprochen“

Drei Begegnungen und eine Selbstverteidigung mit dem Dichter, der sich vom Feuer dieser verdammten Welt mehr verbrennen ließ als andere Menschen.

Von Emine Sevgi Özdamar

Als Kind bekam ich Tuberkulose. Die Ärztin, zu der mich meine Mutter gebracht hatte, war eine sehr kleine Frau, fast eine Zwergin, als wir uns in ihrem Arztzimmer gegenüberstanden, war ich größer als sie. Sie kletterte auf einen Stuhl, um meine Lungen abzuhören.

Als meine Mutter von der kleinen Ärztin das Wort Tuberkulose hörte, sagte sie kein Wort, schaute lange auf den Boden, als ob sie dort ein kleines Tier sehen würde, das auf den Rücken gefallen war und sich nicht umdrehen konnte. Ich bekam Penicillinspritzen und musste Lebertran trinken. Eine große Flasche kam ins Haus, diese Flasche liebte ich nicht. Dieses Öl vom Walfisch. Das war schwer runterzuschlucken. Meine Mutter verabreichte mir, in der einen Hand diese große Flasche, in der anderen einen Löffel, den Lebertran. Während ich ihn mit einem Stück Orange schwer hinunterschluckte, schaute sie wieder lange auf den Boden, als ob sie dort ein kleines Tier sehen würde, das auf den Rücken gefallen war und sich nicht umdrehen und gerettet werden konnte. Ich dachte, ich werde von dieser Tuberkulose sterben und, weil ich als Kind noch keine Sünden hatte, direkt ins Paradies gehen.

Ich fragte meine Großmutter, die ich sehr liebte: „Wirst du auch ins Paradies gehen, Großmutter? “ „Ja.“ „Wird meine Mutter ins Paradies gehen, Großmutter? “ „Ja.“ „Wird mein Vater ins Paradies gehen, Großmutter?“ „Ja.“ „Werden meine Brüder ins Paradies gehen, Großmutter? “ „Ja.“ „Großmutter, wird der Walfisch auch ins Paradies gehen?“ Meine Großmutter sagte Ja, ich fing an zu weinen: „Ich will nicht ins Paradies gehen, Großmutter.“ Mein Vater, der dieses Gespräch gehört hatte, sagte: „Ihr treibt dem Kind das Fieber hoch mit eurem Ins-Paradies-Gehen, sie muss Rotwein trinken, Rotwein macht ihr rotes Blut.“ Von dem Tag an setzte sich mein Vater beim Abendessen neben mich und gab mir Rotwein. Wenn mir an manchen Abenden der Rotwein zu bitter war, sagte er: „Medizin der Derwische“, zwickte mir mit zwei Fingern in meine Nase und goss den Rotwein in meinen Mund, sagte: „Er soll deinen Lungen Gutes tun.“ Penicillin, Lebertran, Rotwein, alles war für mich eine neue Welt, dann tauchte der Name KAFKA auf.

Ich saß einmal vor unserer Haustür in dem kleinen Garten unter dem Maulbeerbaum. Ab und zu fiel eine Maulbeere auf meinen Kopf oder Schoß, ich schaute zu den anderen Kindern, die in der Gasse miteinander spielten. Ich durfte nicht hin, wegen der Ansteckungsgefahr der Tuberkulose. In unsere Gasse kam öfter ein junger Student, er verkaufte Stofftaschentücher, auf denen Atatürks Gesicht gedruckt war. Er hieß Arkadas, „Freund“, man sagte, Arkadas sei ein Dichter und er sei verrückt.

Jedes Mal, wenn er kam, wackelte er auf einem Bein nach vorne und hinten auf der Gasse und las laut Gedichte. Dann kam er zu unserem Garten, aß vom Maulbeerbaum ein paar Früchte und fragte mich: „Warum spielst du nicht mit deinen Freunden?“ Ich sagte: „Ich habe Tuberkulose.“ Arkadas sagte: „Woher hast du diese feine Krankheit?“ Er meinte, Tuberkulose sei eine adlige Krankheit, oder die Dichter kriegten Tuberkulose und ins Liebesfeuer gefallene Menschen. Er sagte: „Die Dichter sind Menschen, die sich vom Feuer dieser lügenden Welt mehr verbrennen lassen als andere Menschen.“ Dann sagte er: „Es gab einmal einen großen Dichter, der hieß Franz Kafka, der hatte Tuberkulose, der hat sich vom Feuer dieser verdammten Welt mehr verbrennen lassen als die anderen Menschen. Kafka ist an Tuberkulose gestorben, aber damals war die Medizin nicht so weit wie heute. Du wirst nicht sterben. In einem Buch wachte er eines Morgens auf, wollte aufstehen und zur Arbeit gehen und sah, dass er sich in einen großen Käfer verwandelt hatte. Sein Vater hatte viele Schulden, aber weil der Sohn sich als Käfer nicht an seinem Arbeitsplatz zeigen konnte, blieb er in seinem Zimmer. Er hatte einen bösen Arbeitgeber, dieser böse Arbeitgeber kam zu ihm nach Hause, aber sah ihn als großen Käfer und haute ab. Er durfte aus seinem Zimmer nicht mehr raus, sein Vater warf nach ihm mit Äpfeln, so wurde er am Rücken verletzt, am Ende starb der Arme. Ach, es ist eine sehr traurige Geschichte.“

Arkadas fragte mich: „Wie alt bist du?“ „11.“ „Du kannst es bald lesen.“ Er nahm ein mit Atatürk bedrucktes Taschentuch, schrieb darauf „Franz Kafka Dönüşüm“, „Die Verwandlung“, und gab es mir. Dann schüttelte Arkadas seinen Kopf, sagte: „Der böse Vater fragte noch seinen Sohn, der sich zum Käfer verwandelt hatte: ‚Ach Kind, was sollen wir aber tun?‘“ „Lass uns zu unseren Kafkas gehen.“

Bis ich älter wurde und selbst Kafka las, blieb Kafka mir als Dichter, der sich von dem Feuer dieser Welt mehr verbrennen ließ als die anderen Menschen, und dass Tuberkulose eine adelige Krankheit ist. In diesem Alter waren Adelige für mich Prinzen und Prinzessinnen. Ich glaubte, dass diese Leute nicht wie wir pinkeln und scheißen würden. Die hatten nicht solche Löcher wie wir. Ich dachte, dass die Tuberkulose, weil sie sich nicht am Hintern, sondern am Rücken zeigt, eine adlige Krankheit ist.

Als ich in der Pubertät war, hörte ich wieder von Kafka. Mein Bruder, der gerade sein Abitur gemacht hatte, kam ab und zu mit seinem Literaturlehrer und seinem Freund Alican zu uns nach Hause. Sie saßen in seinem Zimmer, tranken Raki und redeten von Dichtern, lasen laut Gedichte. Ich setzte mich öfter zu ihnen und hörte zu. Einmal redeten sie über Kafka, der Literaturlehrer sagte: „Die Situation der türkischen Intellektuellen unterscheidet sich nicht von der Figur Josef K. in Kafkas ‚Prozess‘. In keinem anderen Land kann man Kafka besser verstehen als in der Türkei. Wir leben hier isoliert von der Welt, ohne Hoffnung. Verdammt, von Anfang an zu verlieren, weil wir uns hier gegen ein System wehren, das man nicht besiegen kann. Wir sind auch einsam, wir leben hier in Kafkas ‚Strafkolonie‘.“ Alican sagte: „Über eine Sache freue ich mich, über die man sich nicht freuen kann, ich freue mich, dass Kafka an Tuberkulose gestorben ist und nicht in den Händen der Nazis in den KZs getötet wurde wie seine Schwester und wie Milena.“

Ich las Kafka zum ersten Mal mit 20 Jahren, 1967 in Westberlin. Ich hatte im Goethe-Institut Deutsch gelernt und kam nach Westberlin. Als ich am Bahnhof Zoo ankam, sah ich einen Mann auf dem Boden, er hatte sich mit ein paar Zeitungen zugedeckt. Ich las die Schlagzeile: ALSO NICHT IN DEN KOPF SCHIESSEN. Ein Blatt berichtete, dass in zahlreichen deutschen Großbetrieben bereits bewaffnete Werkschutztruppen aufgestellt wurden. Der Mann, der sich mit diesen Zeitungen zugedeckt hatte, hatte neben sich gekotzt. Auf der Hauptstraße hörte ich die Stimmen der demonstrierenden Studenten: „Killer raus aus Vietnam Ho-Ho-Ho-Chi-Minh.“ Zwischen diese Sätze mischten sich irgendwann Polizeisirenen, dann hörte ich Tausende von Leuten pfeifen.

Ich fand einen Job bei Siemens als Dolmetscherin in einem Gastarbeiter-Wohnheim. Ich übersetzte den Arbeitern, was der Meister sagte, und wenn sie krank wurden, brachte ich sie zum Arzt. Die Heimleiterin war Griechin, sie hieß Ekaterini, sie war Sozialistin und war nach dem griechischen Militärputsch nach Berlin geflohen. Abends telefonierte sie immer mit Griechenland, weil sie um ihre Familie Angst hatte. Sie kam dann zu mir ins Zimmer und sagte: „Ich habe mit meiner Schwester und meinem Schwager gesprochen.“ Dann blinzelte sie ein paarmal mit den Wimpern und wartete an der Tür, bis ich auch mit den Wimpern blinzelte. Dann sagte sie: „Ich gehe jetzt zu meinem Kafka und Camus.“

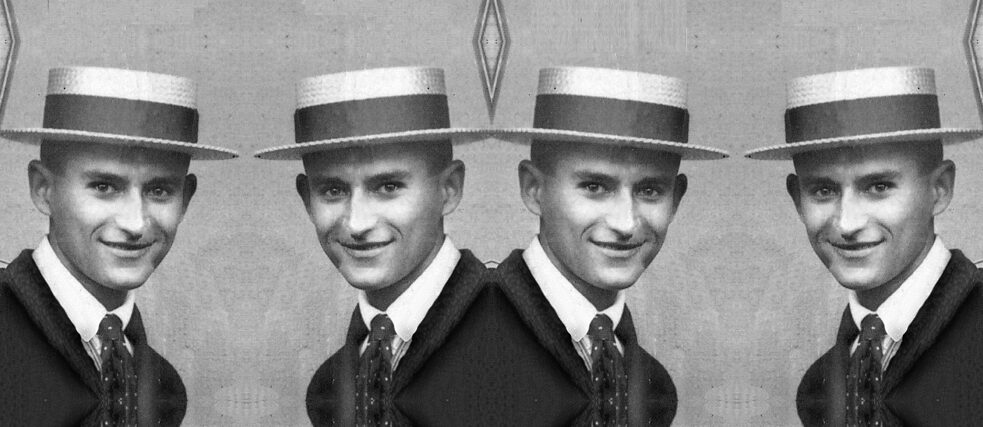

Ich liebte Ekaterini sehr. Sie hatte mir ein Buch von Kafka auf Deutsch gegeben, das ein großes Foto von Kafka enthielt. Ich las in dem Buch, und immer wieder schaute ich mir Kafkas Gesicht an und stellte mir einen schönen schlanken Mann mit schwarzen Haaren vor, der steppte. Abends, wenn wir das Bürolicht ausmachten, sagt Ekaterini mir: „Lass uns zu unseren Kafkas gehen.“ Sie ging zu ihrem Kafka. Ich ging zu meinem Kafka.

Das Dolmetscherinnenzimmer sah wie ein Klosterraum aus – ein kleines Bett, ein Tisch, ein Stuhl, eine Stehlampe, ein kleiner Schrank an der Wand. Draußen war die Schnellstraße, die Autos rasten vorbei, nur wenn kein Auto kam, hörte ich nebenan in Ekaterinis Zimmer, wie sie in Kafkas Buch eine Seite umblätterte.

Ich habe mich manchmal mit Kafka verteidigt. Einmal in Paris Ende 1967 in der fahrenden Metro. Mir gegenüber stand ein junger deutscher Mann, ich fragte ihn auf Deutsch nach einer Haltestelle, er sagte leise: „Bitte sprechen Sie nicht auf Deutsch.“ „Warum?“ „Weil es die Nazisprache ist, ich schäme mich vor den Franzosen.“ „Aber“, sagte ich, „Kafka hat auch Deutsch gesprochen.“

Ein anderes Mal in München: Zwei sympathische junge deutsche Männer hatten mich mit meinem ersten Roman „Das Leben ist eine Karawanserei“ zu einer Lesung eingeladen. Nach der Lesung sagte einer der Männer: „Ich verstehe nicht, wie kannst du diese wunderbaren poetischen Wörter auf Deutsch schreiben, in der Sprache von Goebbels und Hitler?“ Ich antwortete: „Aber Kafka hat auch auf Deutsch geschrieben.“ Dann zitierte ich aus Kafkas „Schloss“ ein paar Sätze: „Wieder stand K. still, als hätte er im Stillstehen mehr Kraft des Urteils … das Schloss dort oben, merkwürdig dunkel schon, das K. heute noch zu erreichen gehofft hatte, entfernte sich wieder.“

Dieser Text wurde erstmals am 23. April 2024 in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Er wurde übersetzt und mit freundlicher Genehmigung der Autorin Emine Sevgi Özdamar auf goethe.de wiedergegeben.

Kommentare

Kommentieren