Feminismus und Medienkunst

Vom echten Leben im Cyberspace

Medienkunst als neues Genre versprach Künstlerinnen, aus den festgeschriebenen Geschlechterrollen des Kunstbetriebs ausbrechen zu können. Sie mussten allerdings bald feststellen, dass eine neue Kunstrichtung nicht automatisch neue gesellschaftliche Strukturen mit sich bringt. So zeigte sich auch im Internet, dass Künstlerinnen seltener ausgestellt und eingeladen wurden.

Viele neuere Arbeiten der feministischen Medienkunst beziehen sich direkt oder indirekt auf Traditionen aus der Video- und Performancekunst der 1960er- und 1970er-Jahre. Andere wiederholen deren Verfahren und Strukturen bei dem Versuch, Geschlechterzuschreibungen zu hinterfragen. Viele Arbeiten behandeln das Thema Körperlichkeit und Entkörperlichung im Digitalen und treiben so die Diskussion voran.

Vom Sehen zum Fühlen

Die österreichische Künstlerin Valie Export gehört zu den Müttern der feministischen Medienkunst. In ihrer Arbeit Tapp- und Tastkino von 1968 lenkt sie die Aufmerksamkeit vom Sehen auf das Fühlen. Für das Tapp- und Tastkino schnallte sie sich einen Kasten vor die Brust und forderte Passanten in München auf, ihre Brüste zu fühlen. Wie im Film dient der weibliche Körper als Projektionsraum männlicher Fantasien – durch Valie Exports Performance wird dies ironisch kommentiert.Rotraut Papes Kurzfilm Rotron nimmt die Kritik an Männlichkeitsdarstellungen in den Diskursen des Digitalen 1982 genauso ironisch wieder auf. Im US-amerikanischen Virtual-Reality-Spielfilm Tron (1982) kämpft ein Mensch in einem Computersystem gegen Programme. Das inspirierte Pape zu ihrem Kurzfilm Rotron, in dem sie mit einfachsten Mitteln (Bett, Heliumflasche und Telefon) die Heldenerzählungen von Hackern und Computerexperten persifliert.

Mit Quietschstimme spielt sie ein Computerprogramm, das den Pentagon hacken will: „Dort ist die Welt der drei Dimensionen. Die Welt, in der die Gesetze der Physik Gültigkeit haben. Diese Welt ist ein elektronischer Mikrokosmos, der direkt neben uns atmet und lebt.“

Gegen Entkörperlichung

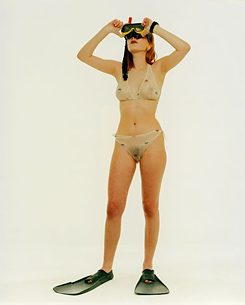

Eva Grubinger | Netzbikini, 1995

| Foto: Jens Ziehe © VG Bild-Kunst 2004

Bei Eva Grubingers Netzbikini von 1995 geht es um das Mitmach-Potenzial des Internets. Auf einer Webseite stellt sie Schnittmuster und Anleitung zur Verfügung und fordert die Nutzerinnen und Nutzer auf, den Bikini nachzunähen – vorzugsweise aus Netzstoff. Wer der Künstlerin ein Foto des Kleidungsstücks schickt, bekommt zum ein Label zum Einnähen, das den Bikini als echten Grubinger ausweist. Damit stellte Grubinger der Rede von der Entkörperlichung des Digitalen die physische Arbeit des Zusammennähens und Ankleidens entgegen – und den Künstler als Marke.

Eva Grubinger | Netzbikini, 1995

| Foto: Jens Ziehe © VG Bild-Kunst 2004

Bei Eva Grubingers Netzbikini von 1995 geht es um das Mitmach-Potenzial des Internets. Auf einer Webseite stellt sie Schnittmuster und Anleitung zur Verfügung und fordert die Nutzerinnen und Nutzer auf, den Bikini nachzunähen – vorzugsweise aus Netzstoff. Wer der Künstlerin ein Foto des Kleidungsstücks schickt, bekommt zum ein Label zum Einnähen, das den Bikini als echten Grubinger ausweist. Damit stellte Grubinger der Rede von der Entkörperlichung des Digitalen die physische Arbeit des Zusammennähens und Ankleidens entgegen – und den Künstler als Marke.Das Jahr 1997 ist ein wichtiger Wendepunkt für die Internetbasierte Kunst: Zum ersten Mal wurden auf der Documenta 10 Netzarbeiten innerhalb des etablierten Kunstsystems ausgestellt. Frauen waren dabei unterrepräsentiert. Die einzigen weiblichen Teilnehmerinnen, Eva Wohlgemuth und Joan Heemskerk, stellten nicht als Einzelkünstlerin aus, sondern gemeinsam mit ihren jeweiligen (Künstler-) Partnern.

Eva Grubinger | Netzbikini, 1995

| Foto: Jens Ziehe © VG Bild-Kunst 2004

Die Documenta 10 war gleichzeitig der Ort der „Ersten Cyberfeministischen Internationale“, die von der Gruppe Old Boys Network organisiert wurde. Rund 40 Künstlerinnen, Aktivistinnen, Hackerinnen und Theoretikerinnen aus Ost- und West-Europa, Australien und den USA kamen in Kassel zusammen, um darüber zu diskutieren, wie die neuen Medien Geschlechterkonstruktionen verändern. Dabei thematisierten die Teilnehmerinnen auch die Unterrepräsentation von Frauen im Kunstkontext. Für viele Frauen war dies eine wichtige Selbstvergewisserung: Wir sind da und haben etwas zu sagen!

Eva Grubinger | Netzbikini, 1995

| Foto: Jens Ziehe © VG Bild-Kunst 2004

Die Documenta 10 war gleichzeitig der Ort der „Ersten Cyberfeministischen Internationale“, die von der Gruppe Old Boys Network organisiert wurde. Rund 40 Künstlerinnen, Aktivistinnen, Hackerinnen und Theoretikerinnen aus Ost- und West-Europa, Australien und den USA kamen in Kassel zusammen, um darüber zu diskutieren, wie die neuen Medien Geschlechterkonstruktionen verändern. Dabei thematisierten die Teilnehmerinnen auch die Unterrepräsentation von Frauen im Kunstkontext. Für viele Frauen war dies eine wichtige Selbstvergewisserung: Wir sind da und haben etwas zu sagen!

Lieber ein Cyborg sein, als eine Göttin

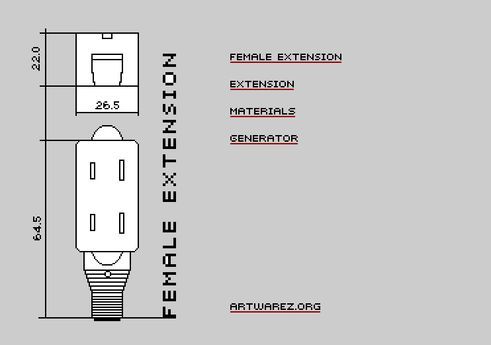

Zu den Pionierinnen des Cyberfeminismus gehörte vor allem die australische Künstlerinnengruppe VNS Matrix. Sie nutzte schon Anfang der 1990er-Jahre Metaphern des Digitalen und des Netzwerks, um einen Störfaktor in die glatten technoiden Oberflächen des Digitalen einzuschleusen. „We are the future cunt“ behaupteten sie und: „The clitoris is a direct line to the matrix“. Es ging darum, Körperlichkeit in einem Medium zu feiern, das als unkörperlich konstruiert wurde. Inspiriert waren VNS Matrix von der Theoretikerin Donna Haraway, die lieber ein Cyborg als eine Göttin sein wollte und die für die Erweiterung des Menschlichen eintrat, in der die binären Geschlechterunterschiede sich auflösen sollten. Cornelia Sollfrank | Screenshot der Dokumentationswebsite Female Extension (1997): http://artwarez.org/femext/

| © Courtesy Cornelia Sollfrank

1997 machte Cornelia Sollfranks Arbeit Female extension auf originelle Weise auf die Unsichtbarkeit von Frauen in der Netzkunst in Deutschland aufmerksam. Sollfrank, die auch Initiatorin des Old Boys Network war, nahm einen Wettbewerb der Hamburger Kunsthalle zum Anlass, 288 virtuelle Netzkünstlerinnen samt Namen, E-Mail-Adressen und automatisiert erstellten künstlerischen Arbeiten zu erschaffen und ihre Werke beim Wettbewerb einzureichen. Die Kunsthalle freute sich über die große weibliche Beteiligung, die Preise des Wettbewerbs gingen allerdings an Männer. Mit ihrem Hack machte Sollfrank die Homogenität der digitalen Kunstszene sichtbar – ein Zustand, der sich bis heute nur graduell verändert hat.

Cornelia Sollfrank | Screenshot der Dokumentationswebsite Female Extension (1997): http://artwarez.org/femext/

| © Courtesy Cornelia Sollfrank

1997 machte Cornelia Sollfranks Arbeit Female extension auf originelle Weise auf die Unsichtbarkeit von Frauen in der Netzkunst in Deutschland aufmerksam. Sollfrank, die auch Initiatorin des Old Boys Network war, nahm einen Wettbewerb der Hamburger Kunsthalle zum Anlass, 288 virtuelle Netzkünstlerinnen samt Namen, E-Mail-Adressen und automatisiert erstellten künstlerischen Arbeiten zu erschaffen und ihre Werke beim Wettbewerb einzureichen. Die Kunsthalle freute sich über die große weibliche Beteiligung, die Preise des Wettbewerbs gingen allerdings an Männer. Mit ihrem Hack machte Sollfrank die Homogenität der digitalen Kunstszene sichtbar – ein Zustand, der sich bis heute nur graduell verändert hat. Laboria Cuboniks Xenofeminism | Screenshot (01.06.2017)

| © Laboria Cuboniks Xenofeminism

Das Erbe der Cyberfeministinnen könnte Laboria Cuboniks antreten. Die Gruppe von Künstlerinnen aus fünf verschiedenen Ländern veröffentlichte Mitte 2015 das Xenofeministische Manifest. Darin sprechen sich die Künstlerinnen – ganz in der Tradition von Donna Haraway – für eine Neubewertung des Begriffs der Entfremdung aus: „Wir sind alle entfremdet“. In ihrer radikalen Konstruktion von Körpern und Denken bedeute dies eine Möglichkeit von Freiheit.

Laboria Cuboniks Xenofeminism | Screenshot (01.06.2017)

| © Laboria Cuboniks Xenofeminism

Das Erbe der Cyberfeministinnen könnte Laboria Cuboniks antreten. Die Gruppe von Künstlerinnen aus fünf verschiedenen Ländern veröffentlichte Mitte 2015 das Xenofeministische Manifest. Darin sprechen sich die Künstlerinnen – ganz in der Tradition von Donna Haraway – für eine Neubewertung des Begriffs der Entfremdung aus: „Wir sind alle entfremdet“. In ihrer radikalen Konstruktion von Körpern und Denken bedeute dies eine Möglichkeit von Freiheit.In der Arbeit von Netztkünstlerinnen war die Frage nach der politischen Bedeutung von Geschlecht einer der bedeutendsten Aspekte. Künstlerinnen haben seit Ende der 1980er-Jahre unterschiedlich darauf geantwortet. An den gesellschaftlichen Strukturen hat sich währenddessen recht wenig geändert.