1989之秋

至少不是因為香蕉

正當柏林圍牆左右兩側秋意漸濃,樹葉轉紅之際,東德開始了和平革命。一年後,德國再度成為一統的國家。現實雖然已十分明確了,不過1989年秋天的氣氛到底如何?從週一示威開始,到一塊塊販賣圍牆給遊客,讓我們一探究竟。

作者: Regine Hader und Dr. Andreas Ludwig

荒謬的告示牌

延伸向虛空的電車鐵軌

| 照片:© Andreas Ludwig

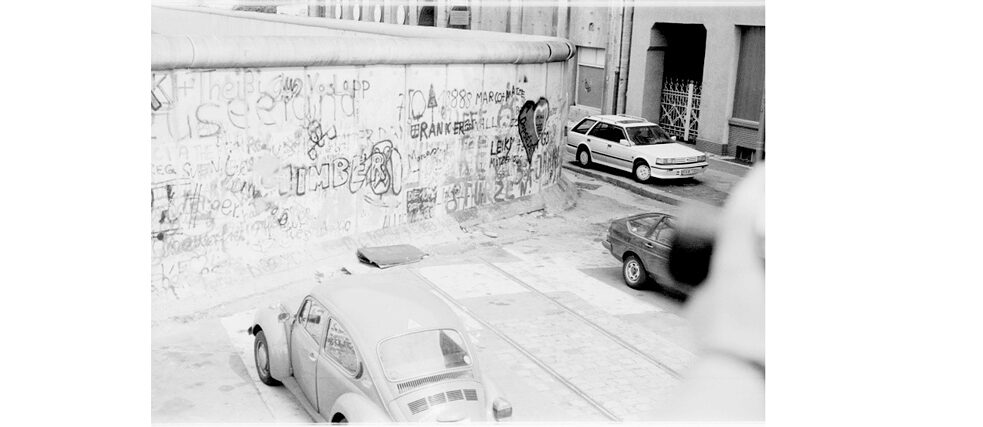

有個市民將她的車停在一條十字山路,再走西柏林最後幾步路到她的住所。她車子這樣停,妨礙了哪一種交通?她穿越他人屋前和圍牆之間的狹窄小路。她的金龜車對抗著圍牆的荒謬,彷彿開車當下,圍牆忽然憑空出現,擋住車的去路。除此之外,延伸向虛空的電車鐵軌,就像與塗鴉和水泥後面的世界中斷了連結。這幅和諧的十字山景色沒有呈現的是,沿著這道圍牆,有130多人在逃亡途中遭到射殺。

延伸向虛空的電車鐵軌

| 照片:© Andreas Ludwig

有個市民將她的車停在一條十字山路,再走西柏林最後幾步路到她的住所。她車子這樣停,妨礙了哪一種交通?她穿越他人屋前和圍牆之間的狹窄小路。她的金龜車對抗著圍牆的荒謬,彷彿開車當下,圍牆忽然憑空出現,擋住車的去路。除此之外,延伸向虛空的電車鐵軌,就像與塗鴉和水泥後面的世界中斷了連結。這幅和諧的十字山景色沒有呈現的是,沿著這道圍牆,有130多人在逃亡途中遭到射殺。

1961年8月13日,一道牆圍住了西柏林。這道圍牆有時候會把同一條街上的雙數門號和單數門號給隔開。照片顯示圍牆穿過柏林人街道的景象,距離他們的窗戶有多近,他們又如何逼不得已與圍牆共處。

圍牆當做畫布

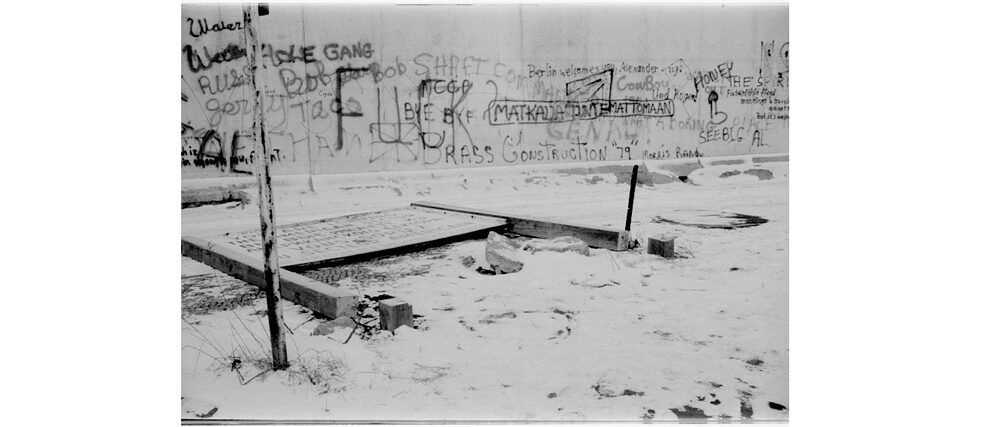

| 照片:© Andreas Ludwig

在另一邊,西柏林人把圍牆當做畫布盡情揮灑。嘲諷的是,他們就在這道隔開柏林市的灰色水泥上,透過塗鴉評論西柏林人的生活感受。

圍牆當做畫布

| 照片:© Andreas Ludwig

在另一邊,西柏林人把圍牆當做畫布盡情揮灑。嘲諷的是,他們就在這道隔開柏林市的灰色水泥上,透過塗鴉評論西柏林人的生活感受。

沿著圍牆,印有四種語言的告示牌七零八落躺在雪中。牌子用來警戒踏入邊界線的自由與危險。不過再走幾步路,即可明白要越過這裡本來就不可能。十字山這邊的告示牌寫著:「你正在離開美國佔領區。」在東柏林那邊,沿著圍牆是荒涼無人的封鎖區,防止某些居民靠近「和平界線」。

革命與蠟燭

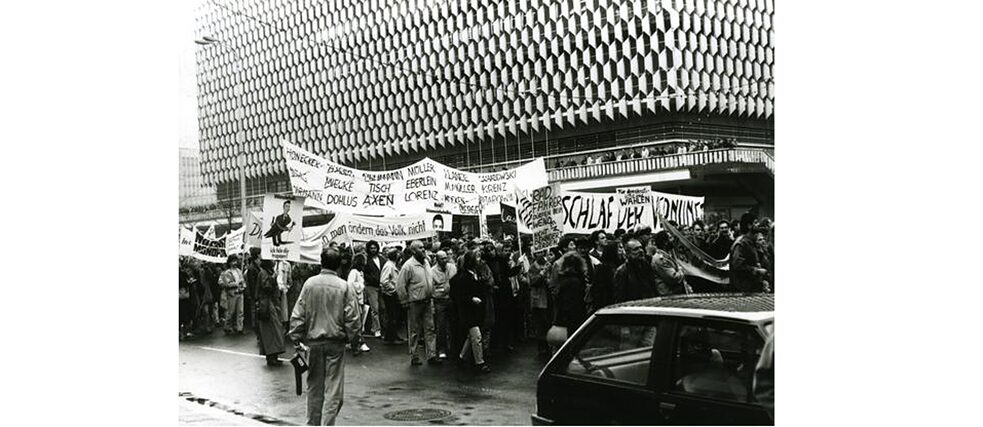

1990年1月15日在威登堡的示威遊行

| 照片:Horst Podiebrad © wir-waren-so-frei.de

「無論如何,促使我們上街的,絕不是我們缺乏的香蕉,而是不斷湧現的恐懼,以及最終能夠自由表達言論的渴望。」來自耶拿的卡塔琳娜.史坦豪森回憶說。

1990年1月15日在威登堡的示威遊行

| 照片:Horst Podiebrad © wir-waren-so-frei.de

「無論如何,促使我們上街的,絕不是我們缺乏的香蕉,而是不斷湧現的恐懼,以及最終能夠自由表達言論的渴望。」來自耶拿的卡塔琳娜.史坦豪森回憶說。

每個星期一東德教堂舉行和平祈禱結束後,這個數字並未表達出國內真實民意的狀況就越發清楚。在週一示威活動中,市民遊行抗議政權。「起初,大家都很緊張,人心惶惶不安。」卡塔琳娜這位曾經也參加過耶拿遊行的時代見證者說,畢竟參加者都清楚國家在手足無措的情況下會如何對付異議份子。她解釋這種感受就是東德的基調:長年來,恐懼的噪音始終在生活中嗡嗡纏繞著。「當然也因為我們很幸運,狂熱投入\剛陷入熱戀,而且也年輕。不過,以為應該可以一直勝利歡呼的話,這也可能是種誤判。我還記得有次深陷絕望,感覺前途黯淡。「持續不斷的隱隱不安,以及害怕做錯事、遭到非法監禁、受到國家處置等等的恐懼」,都隨著日常局勢與武器起起伏伏。卡塔琳娜回憶她第一次的示威遊行,說:「當我聽說萊比錫有成千上萬的人示威抗議時,頓時大受鼓舞。我心想:現在妳也不能置身事外了。知道已經有這麼多人參與,讓我們勇氣大增。」

當他們緊密相依,並肩遊行,為彼此點亮蠟燭時,空氣中瀰漫著革命覺醒的氣氛。雖然知道以前示威遊行者曾經受到何種粗暴攻擊、自己的職業生涯和個人生活又會因此遭遇什麼樣的後果,但是抗議人士不僅感受到勇氣,同時也鬆了口氣。「長期受到壓迫」之後,大家在街上共同邁出的每一步,感覺都是迎向自由。「光是示威遊行抗議政權,表達:『走吧!對於造成我們痛苦的一切,我們絕不再繼續保持緘默。』就是意外的改變。」

當時的和平革命標語布條

| 照片:Bernd Schmidt © wir-waren-so-frei.de

東德政府在柏林舉行四十週慶典時,暴力鎮壓抗議人士,兩天後萊比錫市民也走上街頭示威抗議。六位萊比錫的知名市民呼籲社會主義統一黨人「拒絕暴力!」在場的警察、士兵與「工人階級戰鬥隊」果真被迫無法採取行動。三十萬名抗議者最後繞行萊比錫市中心,遠至環城大道。這次遊行正是一個轉捩點。

當時的和平革命標語布條

| 照片:Bernd Schmidt © wir-waren-so-frei.de

東德政府在柏林舉行四十週慶典時,暴力鎮壓抗議人士,兩天後萊比錫市民也走上街頭示威抗議。六位萊比錫的知名市民呼籲社會主義統一黨人「拒絕暴力!」在場的警察、士兵與「工人階級戰鬥隊」果真被迫無法採取行動。三十萬名抗議者最後繞行萊比錫市中心,遠至環城大道。這次遊行正是一個轉捩點。記者西格伯.薛福克(Siegbert Schefke)祕密拍攝了遊行活動,他的影片被偷渡到西德,在西德電視上播放。和平革命的新聞於是傳播開來。

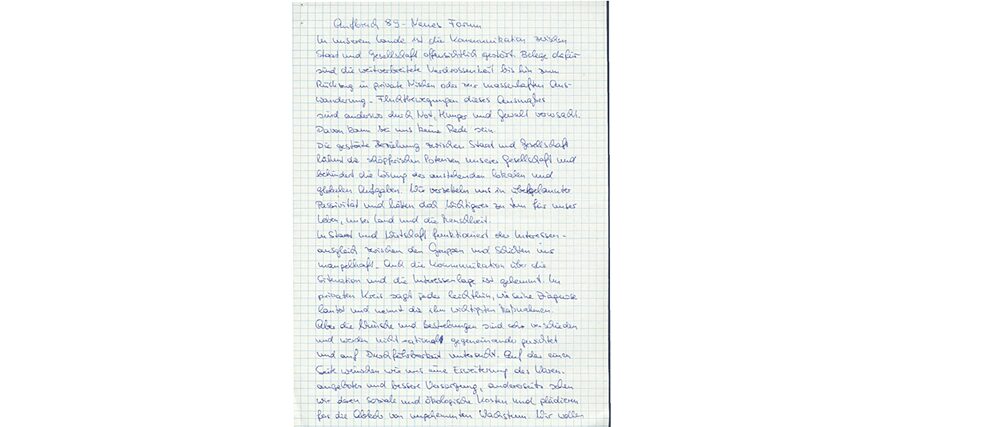

反對東德的新論壇訴求

| 照片:© Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR

反對人士實際上如何組織這些抗議活動?有人將一張紙傳遞出來,另一個趕緊抄下來,筆記上面的字看似十分「無辜」,幾乎就像上課做的筆記,其實卻飽含深刻的政治意涵。透過這些鬆散的紙張,新論壇的訴求短短幾天就廣為流傳。東德歷史上,第一次有反對人士希望取得許可組織政治團體。這個是定位的時刻,因為幾天後便有數千名市民在訴求上簽名。

反對東德的新論壇訴求

| 照片:© Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR

反對人士實際上如何組織這些抗議活動?有人將一張紙傳遞出來,另一個趕緊抄下來,筆記上面的字看似十分「無辜」,幾乎就像上課做的筆記,其實卻飽含深刻的政治意涵。透過這些鬆散的紙張,新論壇的訴求短短幾天就廣為流傳。東德歷史上,第一次有反對人士希望取得許可組織政治團體。這個是定位的時刻,因為幾天後便有數千名市民在訴求上簽名。

亞歷山大廣場──東德現場直播

1989年11月4日的柏林亞歷山大廣場示威遊行

| 照片:Thomas Wiesenack © wir-waren-so-frei.de

「那就像有人用力推開了一扇窗戶。」作家史蒂芬.海姆(Stefan Heym)這句話說中了11月4日集結在柏林亞歷山大廣場,要求東德領導階層進行政治改革的五十萬人民的心聲。這場遊行由東德的劇場藝術家共同發起,等待抗議人士響應。在此之際,人群聚集在地鐵通道上,摩肩擦踵,雙腿間可見捲起的標語布條和朝下拿的海報。就像前幾個星期在萊比錫和其他地方一樣,這些布條和海報創意十足、極盡嘲諷,寫滿要求東德社會主義進行改革的不同主張。抗議人士以「面對人民」與「十三萬祕密警察奴僕沒有特殊權利」等口號,向東德領導階層提出呼籲。在這場第一次獲准的反政府遊行示威,抗議人士占滿街道──政府也同意了這樣的行為。渴望自由與改變,吸引大批群眾上街。包括捍衛東德政策的官方代表在內,有二十多個人輪番剖析國家局勢,提出他們的訴求。現場十分安靜,東德的抗議人士應該從來沒有如此聚精會神聆聽過遊行主張。

1989年11月4日的柏林亞歷山大廣場示威遊行

| 照片:Thomas Wiesenack © wir-waren-so-frei.de

「那就像有人用力推開了一扇窗戶。」作家史蒂芬.海姆(Stefan Heym)這句話說中了11月4日集結在柏林亞歷山大廣場,要求東德領導階層進行政治改革的五十萬人民的心聲。這場遊行由東德的劇場藝術家共同發起,等待抗議人士響應。在此之際,人群聚集在地鐵通道上,摩肩擦踵,雙腿間可見捲起的標語布條和朝下拿的海報。就像前幾個星期在萊比錫和其他地方一樣,這些布條和海報創意十足、極盡嘲諷,寫滿要求東德社會主義進行改革的不同主張。抗議人士以「面對人民」與「十三萬祕密警察奴僕沒有特殊權利」等口號,向東德領導階層提出呼籲。在這場第一次獲准的反政府遊行示威,抗議人士占滿街道──政府也同意了這樣的行為。渴望自由與改變,吸引大批群眾上街。包括捍衛東德政策的官方代表在內,有二十多個人輪番剖析國家局勢,提出他們的訴求。現場十分安靜,東德的抗議人士應該從來沒有如此聚精會神聆聽過遊行主張。

1989年11月4日的柏林亞歷山大廣場示威遊行

| 照片:Merit Schambach © wir-waren-so-frei.de

批判思想從廣場傳進共和國宮沙發上:東德電視正在現場直播,藉以呈現政府願意對話的決心。我們不知道對話最後是否可能成功,東德會不會轉變成民主國家,因為五天後柏林圍牆就倒塌了。原本向內要求改革的主張,現在受到開放邊界的逼迫。成千上萬的人湧現西德之際,東德同時也從內瓦解了。

1989年11月4日的柏林亞歷山大廣場示威遊行

| 照片:Merit Schambach © wir-waren-so-frei.de

批判思想從廣場傳進共和國宮沙發上:東德電視正在現場直播,藉以呈現政府願意對話的決心。我們不知道對話最後是否可能成功,東德會不會轉變成民主國家,因為五天後柏林圍牆就倒塌了。原本向內要求改革的主張,現在受到開放邊界的逼迫。成千上萬的人湧現西德之際,東德同時也從內瓦解了。

1989年11月4日的柏林亞歷山大廣場示威遊行

| 照片:Hubert Link © Bundesarchiv / Wikimedia

他們對自己行動的政治與歷史價值了解有多深,可從群眾中一群人的行為看得出來:示威主張發表完畢後,他們收集海報,最後放在德國的歷史博物館,也就是東德官方的歷史博物館。

1989年11月4日的柏林亞歷山大廣場示威遊行

| 照片:Hubert Link © Bundesarchiv / Wikimedia

他們對自己行動的政治與歷史價值了解有多深,可從群眾中一群人的行為看得出來:示威主張發表完畢後,他們收集海報,最後放在德國的歷史博物館,也就是東德官方的歷史博物館。

立刻生效

「我到最後都無法相信圍牆竟然要開放了。」卡塔琳娜回憶說。「曾經有朋友從波昂來探望我們。到火車站送他們時,我的小女兒說:『下次我們也搭火車過去看他們。』我回她:『這是不可能的。』我從來都沒想過圍牆可能會倒塌,而且時間來得相對還很快。」她解釋渴望自由、旅遊機會與自由表達意見有多重要,也說明大部分的人並不希望東德垮台,而是期待能進行改革。

「何時開始生效?」這聽起來像是寫在學校黑板上的問題:夏波夫斯基宣布完施行新的旅遊條例後,記者的提問顯然讓他措手不及;他回答得吞吞吐吐,也許甚至還希望有人能低聲告訴他。「據我所知──立刻生效,毫不延宕。」這位柏林社會主義統一黨主席因為疏忽,宣布了圍牆立刻開放,不到幾分鐘,新聞就大肆報導邊界開放了! 在柏林圍牆上點著仙女棒:1989年11月10日的布蘭登堡門

| 照片:Monika Waack © wir-waren-so-frei.de

過去幾天極端緊繃的氣氛頓時消除。不計其數的東柏林人走出家門,或者跳上汽車,就為了趕到圍牆前。而在這裡,仍舊瀰漫不確定:一方解釋邊界開放了,但邊界管制官還不知道該怎麼辦。一開始,欄木仍舊沒有拉起,邊界維持封閉。晚上九點後沒多久,第一批東德人得以出境,卻被注銷護照,取消國籍。「經常有人問我,身為牧師女兒,為什麼不乾脆申請出境算了?若是這樣做,我就得拋下家人了。我們完全沒有打算要瓦解這個國家,就只是希望能夠過去西邊,旅遊一下,然後又可以回家來。」蓋在護照上的印章,讓取消國籍的集體恐懼成真,這種恐懼仍舊糾纏著卡塔琳娜.史坦豪森很長一段時間。「很長時間,我仍舊會擔心無法返回家。對我來說,開車到圖林根去看邊界,或者聽到有人批評政客,感覺還是有點特別。在這些時候,我都會壓低聲音,因為不知道是否可以信任這個人,而也隨意跟著批評。」

在柏林圍牆上點著仙女棒:1989年11月10日的布蘭登堡門

| 照片:Monika Waack © wir-waren-so-frei.de

過去幾天極端緊繃的氣氛頓時消除。不計其數的東柏林人走出家門,或者跳上汽車,就為了趕到圍牆前。而在這裡,仍舊瀰漫不確定:一方解釋邊界開放了,但邊界管制官還不知道該怎麼辦。一開始,欄木仍舊沒有拉起,邊界維持封閉。晚上九點後沒多久,第一批東德人得以出境,卻被注銷護照,取消國籍。「經常有人問我,身為牧師女兒,為什麼不乾脆申請出境算了?若是這樣做,我就得拋下家人了。我們完全沒有打算要瓦解這個國家,就只是希望能夠過去西邊,旅遊一下,然後又可以回家來。」蓋在護照上的印章,讓取消國籍的集體恐懼成真,這種恐懼仍舊糾纏著卡塔琳娜.史坦豪森很長一段時間。「很長時間,我仍舊會擔心無法返回家。對我來說,開車到圖林根去看邊界,或者聽到有人批評政客,感覺還是有點特別。在這些時候,我都會壓低聲音,因為不知道是否可以信任這個人,而也隨意跟著批評。」「我們現在放人了。」晚上十一點半,波荷木街邊境管制站的負責指揮官報告著,這裡因而成為第一個完全開放關口的管制站。印章擱著沒動,人群蜂湧越過邊界。「那只有解脫感。我永遠忘不了當時的歡呼喧騰。只要想起以前的事,或者看到電視播放當年的影片,就會起基皮疙瘩。」這位時代見證者如此回憶道。

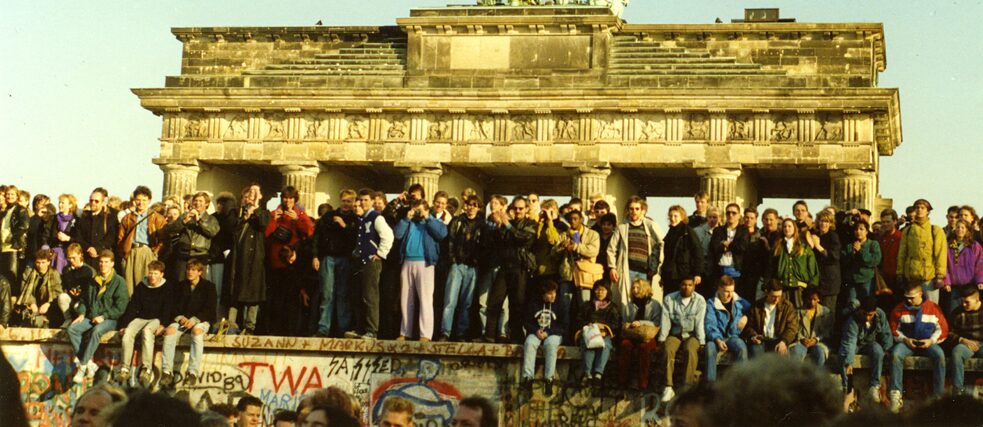

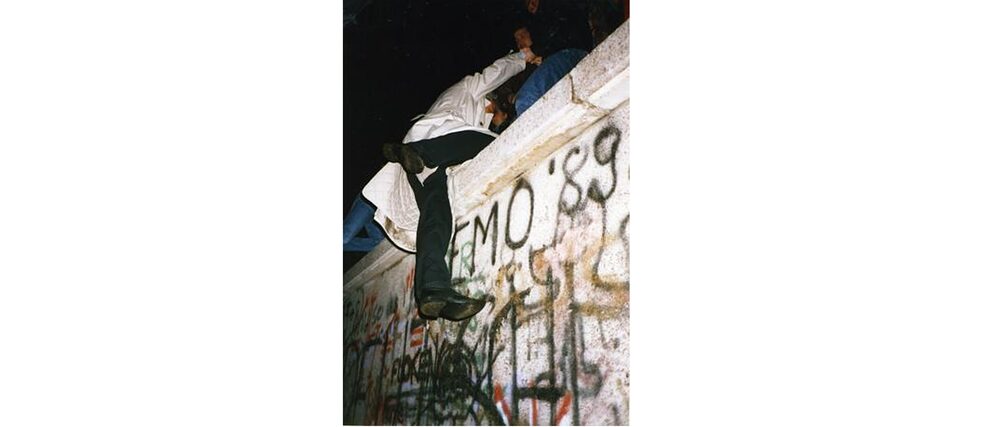

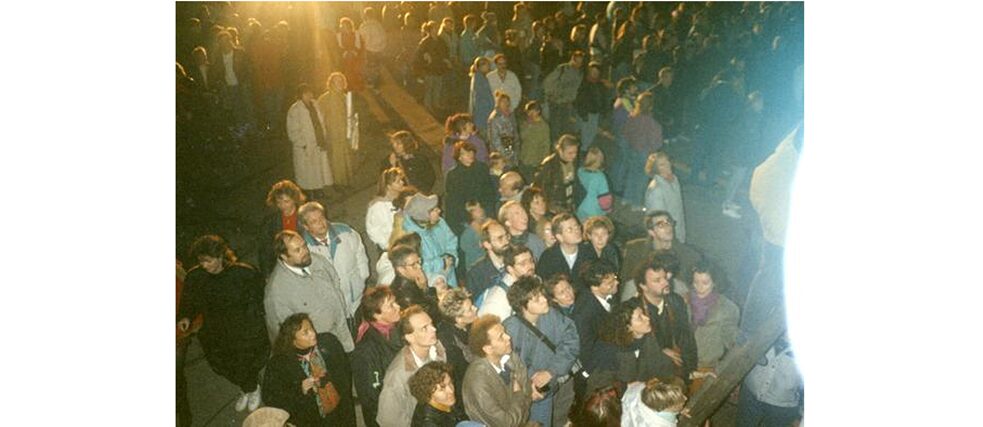

在圍牆上:1989年11月10日柏林布蘭登堡門

| 照片:Monika Waack © wir-waren-so-frei.de

夜晚的柏林街道上,放鬆與亢奮中夾雜了好奇以及發生了不可能的事情的感受。午夜時分,市區的邊境管制站全部開放。氣氛輕鬆奔放,歡天喜地,酒吧啤酒免費贈送,從東德和西德來的人彼此擁抱,欣喜若狂,鼓掌喝采,相互幫助爬上分隔他們數十年的圍牆,在上面手舞足蹈。那些是這個時代最意氣風發的影像。雖然後來出現了不少問題,但統一時的記憶至今仍烙印在他們心裡。

在圍牆上:1989年11月10日柏林布蘭登堡門

| 照片:Monika Waack © wir-waren-so-frei.de

夜晚的柏林街道上,放鬆與亢奮中夾雜了好奇以及發生了不可能的事情的感受。午夜時分,市區的邊境管制站全部開放。氣氛輕鬆奔放,歡天喜地,酒吧啤酒免費贈送,從東德和西德來的人彼此擁抱,欣喜若狂,鼓掌喝采,相互幫助爬上分隔他們數十年的圍牆,在上面手舞足蹈。那些是這個時代最意氣風發的影像。雖然後來出現了不少問題,但統一時的記憶至今仍烙印在他們心裡。 在布蘭登堡門的圍牆上:1989年11月10日柏林

| 照片:Hartmut Kieselbach © wir-waren-so-frei.de

有個見證過這一刻歷史的人,當年拍攝下圍牆前那些輕鬆自若的人,他回憶道:「當我眼睛適應黑暗之後,也發現了身穿深綠色制服的人民警察。他們猶如蠟像似的,動也不動站沿著圍牆站著,彼此間距離兩個手臂長,似乎正在打量我們。多麼鮮明的對照啊!」

在布蘭登堡門的圍牆上:1989年11月10日柏林

| 照片:Hartmut Kieselbach © wir-waren-so-frei.de

有個見證過這一刻歷史的人,當年拍攝下圍牆前那些輕鬆自若的人,他回憶道:「當我眼睛適應黑暗之後,也發現了身穿深綠色制服的人民警察。他們猶如蠟像似的,動也不動站沿著圍牆站著,彼此間距離兩個手臂長,似乎正在打量我們。多麼鮮明的對照啊!」

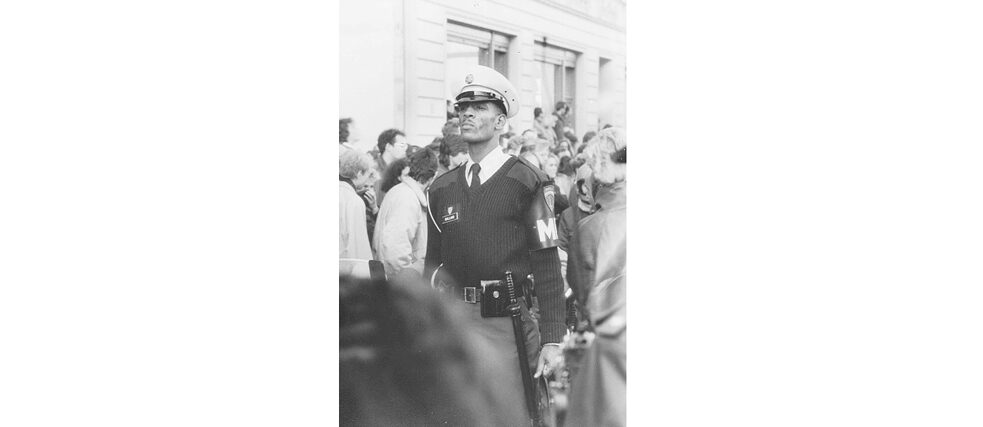

「那邊」的第一天

11月10日,美國憲兵淡然守衛著聯軍邊境管制站「查理檢查哨」。

| 照片:© Andreas Ludwig

圍牆蓋好後,蘇聯坦克和美國坦克曾經兩軍對峙的地方,如今擠滿媒體,現場直播東柏林人湧進西柏林的畫面。他們想要過來「看一下」。年紀大一點的東柏林人想要再一次到選帝侯大街走走,看看朋友和親人;年輕人則想要探索在東柏林市區圖上至今只是空白的地方。此外,許多辦公室的椅子上都空了,工廠裡的機器孤獨地運轉著,因為工人全跑去西柏林──沒人想到要正常工作。不過也有些人不想跟著湊熱鬧,或者因為政治理由而堅守著「崗位」。

11月10日,美國憲兵淡然守衛著聯軍邊境管制站「查理檢查哨」。

| 照片:© Andreas Ludwig

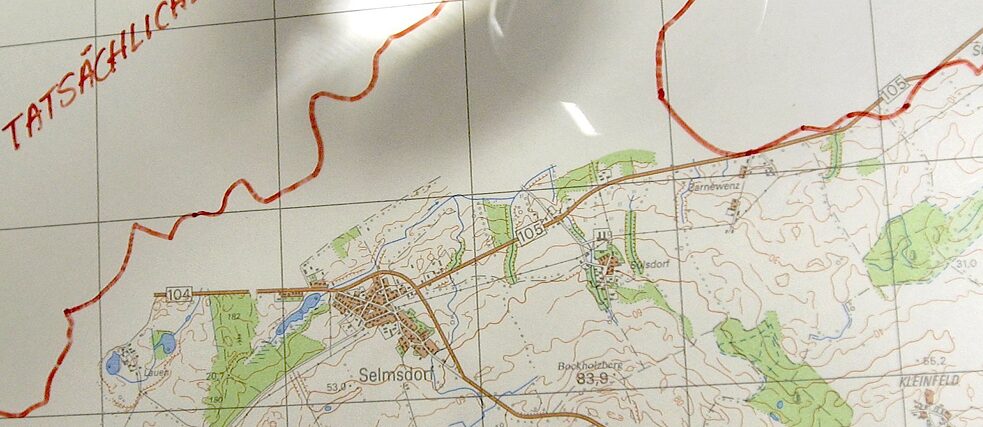

圍牆蓋好後,蘇聯坦克和美國坦克曾經兩軍對峙的地方,如今擠滿媒體,現場直播東柏林人湧進西柏林的畫面。他們想要過來「看一下」。年紀大一點的東柏林人想要再一次到選帝侯大街走走,看看朋友和親人;年輕人則想要探索在東柏林市區圖上至今只是空白的地方。此外,許多辦公室的椅子上都空了,工廠裡的機器孤獨地運轉著,因為工人全跑去西柏林──沒人想到要正常工作。不過也有些人不想跟著湊熱鬧,或者因為政治理由而堅守著「崗位」。 東德偽製的假地圖。以防東德人民取得準確的邊界路徑資訊 。

| 照片(細節):Tim Brakemeier © dpa – Fotoreport

西柏林夜晚壅塞的街道上,東柏林人的「衛星」汽車(Trabanten)在Golf 和BMW車子之間穿梭著。西德夜間新聞播完幾個鐘頭後,西柏林彷彿搖身一變,成了龐大的街道慶典場所。「我的心裡五味雜陳。第一次過去旅行,看見的一切最初無不令我大受震撼,我現在不是看不見,之前也知道圍牆另一邊有其他的問題,知道我們目前的制度不顧人民,或者製造出新的問題。曾經是A的,現在變成了Z;曾經重要的,現在也都不重要了。」卡塔琳娜.史坦豪森回憶她初訪西柏林的印象。

東德偽製的假地圖。以防東德人民取得準確的邊界路徑資訊 。

| 照片(細節):Tim Brakemeier © dpa – Fotoreport

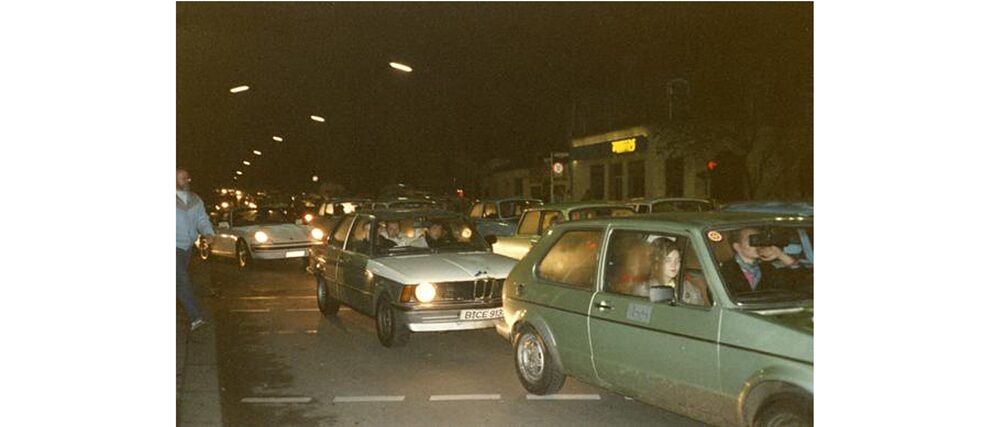

西柏林夜晚壅塞的街道上,東柏林人的「衛星」汽車(Trabanten)在Golf 和BMW車子之間穿梭著。西德夜間新聞播完幾個鐘頭後,西柏林彷彿搖身一變,成了龐大的街道慶典場所。「我的心裡五味雜陳。第一次過去旅行,看見的一切最初無不令我大受震撼,我現在不是看不見,之前也知道圍牆另一邊有其他的問題,知道我們目前的制度不顧人民,或者製造出新的問題。曾經是A的,現在變成了Z;曾經重要的,現在也都不重要了。」卡塔琳娜.史坦豪森回憶她初訪西柏林的印象。 1989年11月9日在西柏林的塞車現場:鄰近選帝侯路堤

| 照片:Fumiko Matsuyama © wir-waren-so-frei.de

接下來幾天,西柏林人也到東柏林來逛逛了。剛開始他們還申請一日遊和資格證明以領取簽證,通過邊境管制站,還要兌換金錢。由於沒人願意再把關檢查,不想忍受旅人的怒氣和諷刺,所以好奇的人不費吹灰之力就目睹到種種秩序的崩解。有些人沒有證件,但出示駕照我進了東柏林,其他人杵在圍牆旁,直到現在才相信圍牆真的開放了。

1989年11月9日在西柏林的塞車現場:鄰近選帝侯路堤

| 照片:Fumiko Matsuyama © wir-waren-so-frei.de

接下來幾天,西柏林人也到東柏林來逛逛了。剛開始他們還申請一日遊和資格證明以領取簽證,通過邊境管制站,還要兌換金錢。由於沒人願意再把關檢查,不想忍受旅人的怒氣和諷刺,所以好奇的人不費吹灰之力就目睹到種種秩序的崩解。有些人沒有證件,但出示駕照我進了東柏林,其他人杵在圍牆旁,直到現在才相信圍牆真的開放了。 一位男士帶著錄影機在開放邊界

| 照片:Andreas Ludwig

一位男士帶著錄影機在開放邊界

| 照片:Andreas Ludwig

圍牆變成了材料

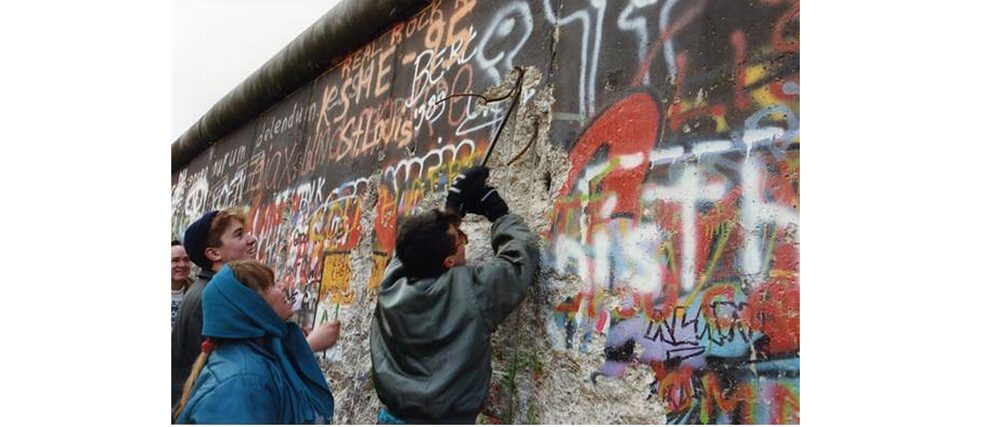

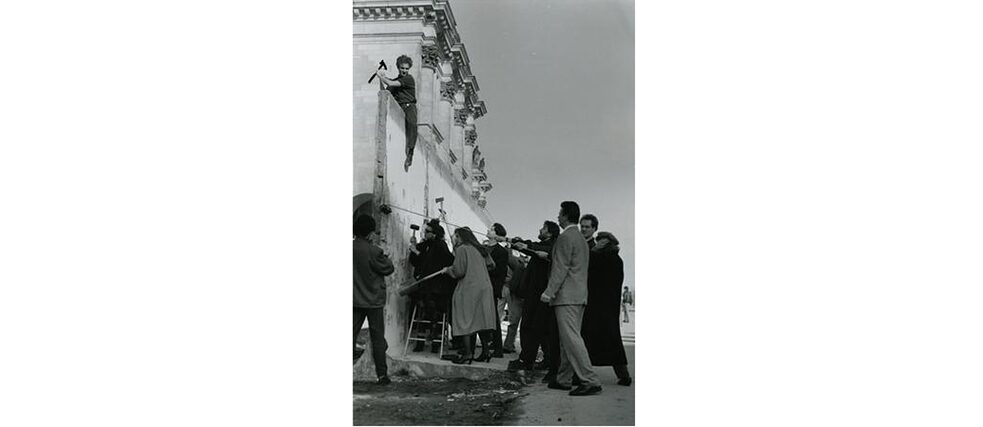

1989年11月,柏林,「圍牆啄木鳥」,坐在國會大廈和波茨坦廣場之間

| 照片:Jürgen Lottenburger © wir-waren-so-frei.de

規律的敲擊聲響起,遠遠聽起來就像自由奔放的修理工節慶。圍牆開放後幾個星期,東德國旗上象徵工人的鎚子在水泥上敲了無數次。

1989年11月,柏林,「圍牆啄木鳥」,坐在國會大廈和波茨坦廣場之間

| 照片:Jürgen Lottenburger © wir-waren-so-frei.de

規律的敲擊聲響起,遠遠聽起來就像自由奔放的修理工節慶。圍牆開放後幾個星期,東德國旗上象徵工人的鎚子在水泥上敲了無數次。多年來,圍牆對城市兩邊來說是個真實的建築,截斷路面電車的鐵軌,限制各種機會、人我關係與交通道路。可是,圍牆同時也是冷戰的象徵,也就是歸屬於非此即彼的政治集團 ── 它象徵秩序,不容許有任何細微差異存在的秩序,體現了兩方公民的無能為力。在這幾個11月天,他們身體上同樣也被到解放。它象徵秩序,不容許有任何細微差異存在的秩序,體現了兩方公民的無能為力。在這幾個11月天,他們身體上同樣也被到解放。

1989年11月10日,柏林布蘭登堡門,第一位「圍牆啄木鳥」

| 照片:Monika Waack © wir-waren-so-frei.de

他們不僅拿著鐵槌和鑿子結束了牆體不可避免的有形存在,也摧毀這道水泥的象徵層次,剝奪了它的政治權威。柏林圍牆成為最新的旅遊景點,卻見有人在上面敲鑿著,無休無止,像啄木鳥一樣。這些「圍牆啄木鳥」的槌子聲持續了好幾個星期。到頭來,水泥又變回尚未澆鑄成型前的狀態,變成單純的材料,最後變成道路建設使用的填料。

1989年11月10日,柏林布蘭登堡門,第一位「圍牆啄木鳥」

| 照片:Monika Waack © wir-waren-so-frei.de

他們不僅拿著鐵槌和鑿子結束了牆體不可避免的有形存在,也摧毀這道水泥的象徵層次,剝奪了它的政治權威。柏林圍牆成為最新的旅遊景點,卻見有人在上面敲鑿著,無休無止,像啄木鳥一樣。這些「圍牆啄木鳥」的槌子聲持續了好幾個星期。到頭來,水泥又變回尚未澆鑄成型前的狀態,變成單純的材料,最後變成道路建設使用的填料。 1990年柏林國會大廈,「圍牆啄木鳥」

| 照片:Gabriele Greaney © wir-waren-so-frei.de

照片中,有個「圍牆啄木鳥」坐在國會大廈和波茨坦廣場之間的牆頭上,一腳在西,一腳在東。貫穿這段時期的美學是鮮明反差:現在人們呼吸著自由,感覺充滿生命力,在幾天前似乎是不可能發生的。現在一切都開放,但以前根本無法想像。

1990年柏林國會大廈,「圍牆啄木鳥」

| 照片:Gabriele Greaney © wir-waren-so-frei.de

照片中,有個「圍牆啄木鳥」坐在國會大廈和波茨坦廣場之間的牆頭上,一腳在西,一腳在東。貫穿這段時期的美學是鮮明反差:現在人們呼吸著自由,感覺充滿生命力,在幾天前似乎是不可能發生的。現在一切都開放,但以前根本無法想像。

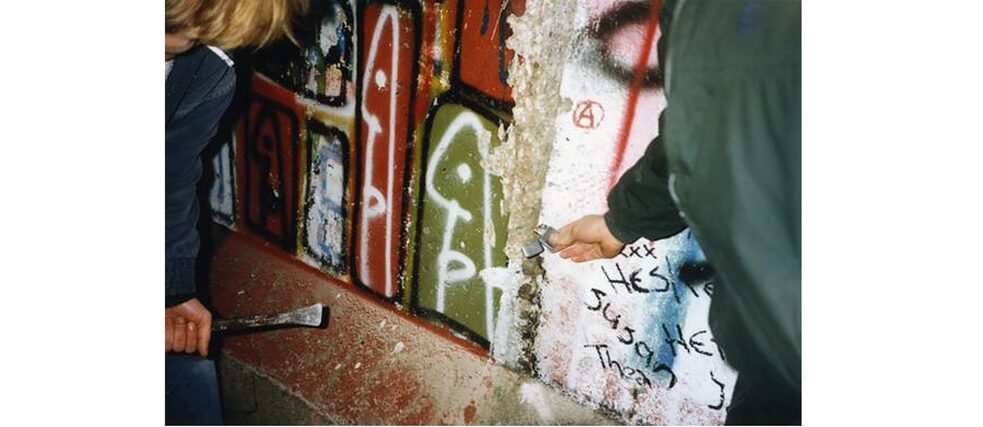

一份份出售的邊界

販賣圍牆碎片,照片攝於1989年11月15日至1990年1月15日之間,布蘭登堡門附近

| 照片:Jürgen Lottenburger © wir-waren-so-frei.de

許多圍牆啄木鳥會保留「他們那塊圍牆」作為紀念。而他們從水泥上亢奮敲下來的東西,幾秒後已經可以換錢:懂門道的人拆解以前的國家邊界,一份份賣給旅客以及忘記帶工具來的人。1998年11月時,一小塊圍牆價值五馬克。

販賣圍牆碎片,照片攝於1989年11月15日至1990年1月15日之間,布蘭登堡門附近

| 照片:Jürgen Lottenburger © wir-waren-so-frei.de

許多圍牆啄木鳥會保留「他們那塊圍牆」作為紀念。而他們從水泥上亢奮敲下來的東西,幾秒後已經可以換錢:懂門道的人拆解以前的國家邊界,一份份賣給旅客以及忘記帶工具來的人。1998年11月時,一小塊圍牆價值五馬克。 一塊介於當時兩德邊界之間的圍牆碎片

| 照片:Andreas Ludwig

《柏林每日鏡報》報導一位拆除商人,購買圍牆的水泥塊,有系統地拆成碎片,若有必要,會再次使用顏料噴霧罐加工,最後附上「真品證書」,流通販售,熱度多年來始終不減。到現在仍可在博物館商店買到這些紀念品──無論是產自哪裡。

一塊介於當時兩德邊界之間的圍牆碎片

| 照片:Andreas Ludwig

《柏林每日鏡報》報導一位拆除商人,購買圍牆的水泥塊,有系統地拆成碎片,若有必要,會再次使用顏料噴霧罐加工,最後附上「真品證書」,流通販售,熱度多年來始終不減。到現在仍可在博物館商店買到這些紀念品──無論是產自哪裡。