酷兒的歷史

百年來的酷兒史

一九一九年,「與眾不同」上映,這是一部敘述酷兒故事的電影。 | 插圖 © Rosa Kammermeier

未來主義派設計於創作之時,喜歡把古怪當成新穎的點子,初看之下非常討人喜歡。然而,這個看似新鮮的消息卻否認了同性戀、雙性戀、跨性別人士的歷史,淘空他們並且沖蝕掉他們的權益。我們存在著,而且一直都存在。

因此,今天讓我們來回顧一下:德國百年來的酷兒歷史。

永遠的艾爾多拉多

今天,每位來到柏林的遊客一定都聽過的Berghain(順便說一下,這也是一間同性戀戀物癖夜店),就是一九二零年代柏林的必遊之地「艾爾多拉多」(Eldorado),上門的顧客忘情地跳舞時,把明確的性別二元論甩到一邊。艾爾多拉多主要是一個追求性自由的樂園,很快就在國際間打開了知名度:滑稽藝人尤其讓觀光客感到好奇。許多酷兒卻批評,在艾爾多拉多以及其他的酷兒酒吧表演的藝人,只不過滿足了異性戀者好奇的眼光罷了。距離諾倫多夫廣場(Nollendorfplatz)不遠的史威林街十三號(Schwerinstraße 13),在富有傳奇色彩的Toppkeller(有舞廳的娛樂場所)尋歡作樂的,主要是女同志:作風很柏林的女同志歌手克萊兒・華道夫(Claire Waldorf,1884-1957,德國歌手)最愛穿著男士西裝在這裡登台,唱著她政治味兒濃厚的歌曲,與她有過一段情的瑪琳・戴德麗(Marlene Dietrich,1901-1992,德國演員暨歌手),應該經常坐在觀眾席上,舞蹈家安妮塔・貝爾蓓(Anita Berber,1899-1928)也一樣。每天晚上,有一位女施虐狂(針對喜受性虐的男性提供性虐服務的妓女)演唱那首「紫之歌」(Lila Lied,興起於一九二零年代、史上第一首同性戀頌歌),當她反覆吟唱「我們此刻和其他人不同」時,每個人都跟著哼唱起來。

這首歌的歌詞與理查・奧斯華爾德(Richard Oswald,1880-1963,奧地利導演)的電影「與眾不同」(Anders als die anderen)遙相呼應,審查制度剛剛鬆綁的一九一九年間,作為第一部以同性戀為題材的電影,不僅把同性戀的美感表現出來,同時也敘述一個因為同性戀而遭人勒索的男人的悲劇故事。警察把男主角關了起來,誹謗汙衊排山倒海而來,他最終自殺身亡。

男主角死後,有一位名叫馬格努斯・赫希菲爾德的博士(Magnus Hirschfeld,1868-1935,德國醫師、性學家,曾公開承認自己為同性戀),發表了一篇翻天覆地、激動人心的演說,支持性少數(性身份、性取向或性行為與周圍社會的大多數不同的族群)的權利。赫希菲爾德想要甚麼,他是誰,任何用功的電影編劇都不曾想到:本身是同性戀的赫希菲爾德,研究性行為之多樣性,並且果敢的在德國發起同志運動。作為所屬時代最先進的科學家之一,她在影片中現身說法,並且要求廢除第一百七十五條禁止男人與男人性行為的法律。

「與眾不同」只在大銀幕上放映了幾次,影評人痛斥這部影片違反自然。國家對這部電影下達禁令,並銷毀了所有的拷貝,以至於我們今天只能透過一樁幸運的意外事件,得以觀賞到這部偉大電影故事的一大部分片段。

酷兒先鋒以及萌芽中的法西斯主義

就在這場於電影中發表的演說過了十年之後,赫希菲爾德的醫院為莉莉・艾爾伯(Lili Elbe,1882-1931,丹麥跨性別人士,世上有紀錄以來最早接受性別重置手術人士之一)動了手術,關於這位來自丹麥的女病患,一位女同性戀畫家的故事,是繼朵芊・李希特(Dorchen Richter,1891-1933,第一位因接受全部性別重置手術而聞名的人)之後,最先接受變性手術的跨性別人士之一,我們今日可透過電影「丹麥女孩」(The Danish Girl)認識她。儘管迭有爭議,直至今日,科學家們仍舊無法解釋清楚,赫西菲爾德的研究究竟在優生學上扮演了甚麼樣的角色。又過了一年,蕾歐婷娜・薩崗(Leontine Sagan,1889-1974,奧地利導演)寫下了電影史的新頁:一位女性執導演筒,數位女性撰寫劇本,女性擔綱片中所有角色:「穿制服的女孩」(Mädchen in Uniform)清楚的表達出,女性不僅可以成為女同志,甚至在沒有男人的情況下,也可以享受性愛以及在藝術上取得成就。雖然片中的女主角們接吻的時候都得仰起頭來,但新聞界否認女同性戀的情節和女性性行為 – 不僅是因為恐同,也是基於貶抑女性的觀點。

正當赫希菲爾德以及其他的活躍分子為了廢除歧視性的法律而收集簽名之時,恐怖的事情已經在幕後悄悄的醞釀了。希特勒衝鋒隊隊長羅姆(Ernst Julius Günther Röhm,1887-1934,德國早期納粹運動高層,有同性戀傾向),以前甚至在艾爾多拉多工作過,納粹黨一九九三年關閉這個娛樂場所之前,他固定的造訪這間夜店,為的是壓制、迫害、折磨酷兒,並把他們送進集中營,殺害以及強迫絕育。然而,酷兒們也不僅僅是納粹政權下的犧牲者,芙里達・貝林芳特(Frieda Belinfante,1904-1995,荷蘭大提琴演奏者、指揮)、瑪麗亞・班納(Maria Berner)、格特魯德・珊德曼(Gertrude Sandmann,1893-1981,德國猶太裔藝術家)、艾莉卡、克勞斯・曼姊弟(Erika Mann,1905-1969,演員暨作家;Klaus Mann,1906-1949,具同性戀傾向的作家;德國名作家湯瑪斯・曼的孩子)、威廉・阿隆多斯(Willem Arondeus 1894-1943,荷蘭畫家、作家)、特蕾莎・皮耶(Thérèse Pierre,1908-1943,法國,死於蓋世太保折磨)、約瑟芬・貝克(Josefine Baker,1906-1975,移居法國的非裔美國藝人)等人,紛紛起而反抗法西斯主義。

現在,男同志在集中營裡必須在囚衣上配戴一個粉紅色的三角形徽章,具男同性戀傾向、一個親吻,或者懷有男同性戀「意圖」,足以被判刑,或者送進集中營。女性酷兒以及被解讀為女人的人,通常要配戴標記為「反社會」的黑色三角形徽章,不然就是被指控曾經賣淫;這些都屬於集中營內最下層的階級。

一九四五年,同盟國戰勝納粹政權,解放了集中營。這一年 – 通常稱為「零時」(指1945.5.8.德國無條件投降) -- 看起來卻沒有太多改變:有些被關在集中營裡的酷兒在被釋放後,又因為性傾向而再度入監。在社會多數人的眼中,他們被關押在監牢裡或者集中營內實乃理所當然,根據第一百七十五條法律,被判有罪的人並非納粹主義的犧牲者,而是罪犯。戰後那些年中,醫師們持續對酷兒們施行絕育手術,甚至為他們動腦部手術,並且否認他們的性傾向。然而,即使處於這種氛圍之中,總還是有人挺身為自由而戰。

從戰後時代到東德的男同志電影

納粹版本的第一百七十五條法律,在西德至一九六九年都還行之有效,一項令人感到悲傷且至今仍祕而不宣的結算為:阿德諾總理主政期間,被判有罪的男同性戀者比納粹掌權時期還要多 – 也許,現在就是為那些地方以及基金會重新命名,並且整理自己的歷史的最佳時刻。東德的情況則相反,威瑪共和國的版本從一九五零年起再度適用:具體的同性戀性行為應該受到懲罰。七年後,東柏林最高法院裁定該法律不再適用。又過了十年,東德政府全面廢除了這條法律。

聽起來有些許自由意味的,在日常生活中實踐起來卻完全不是那麼回事:酷兒在這裡也被排斥並受壓迫,遭人暗中窺探並被分化。當他們希望於全球性節慶上舉著大型標語亮相時,國家禁止他們這麼做。現在,他們撤退到受宗教保護的地方,例如萊比錫大學神學系研討課:相互討論、結盟、建立網絡。

如同和平運動是在教堂裡組織起來的那樣,酷兒們(因為缺少替代方案)也從這個相對安全的地方出發,尋求改變。源自英格柏格・巴赫曼(Ingeborg Bachmann,1926-1973,奧地利詩人)的引文,「願我們的力量戰勝我們的不幸」,出現在一九八三年同性戀團體的內部文件上。每年大約有三千人來參加他們的活動,他們於是知道:舉辦活動的那幾天中,魯梅爾斯堡(Rummelsburg)上頭的空氣正在發生變化。

東德和西德一樣,研究整理納粹時期的歷史再重要也不過,然而有一點,那就是人們傾向於不處理數千位酷兒犧牲者的案例。一九八四年,這種模式剛好在拉文斯布呂克(Ravensbrück)集中營紀念館被突顯出來,並因此有了總結:一群女同志為她們被殺害的姊妹們獻上紀念花圈。幾天之後,她們再次來到:那個花圈突然不見蹤影。她們打開旅客登記簿,發覺她們的留言不見了;被撕掉了,彷彿從來沒有人在那兒寫下隻字片語。

東德電影界詮釋愛情的高手,海納・卡洛(Heine Carow,1929-1997,東德導演)在抗爭了七年之後,終於在柏林同性戀者出沒的幾個地方架起攝影機。著名的跨性別女士暨博物館館長,夏綠蒂・馮・瑪爾斯朵芙(Charlotte von Mahlsdorf,1928-2002)也在影片中軋一角,飾演酒吧女郎,展現這個社會的多元性。電影「出櫃」(Coming out )首映後,接連又在大銀幕上放映了兩次,觀眾讚賞不已。進場的觀眾不曾察覺,當他們坐在漆黑的電影院裡的時候,外面的世界發生了巨大變化。一九八九年十一月九日那天,他們離開電影院之際,柏林圍牆倒了。

聯邦共同國內同步發生:羅莎・馮・普勞海姆、流行音樂和愛滋病

西德依舊無法把同性戀從刑法中徹底排除,但果斷地放寬了第一百七十五條法律。過了兩年,劃時代的電影「同性戀並不違反自然,反常的是他們的處境」(Nicht der Homosexuelle ist pervers,sondern die Situation,in der er lebt.)問世,羅莎・馮・普勞海姆(Rosa von Praunheim,1942年出生於拉脫維亞的導演)用刻板印象的同步方式,敘述幾個男同志的生活與感情故事。他們一開始竭力仿效一般夫妻那種平庸的資產階級氣息 – 這是針對經過調適的同性戀運動之評論。普勞海姆認為如此一來前景黯淡:「一般的婚姻因為生養小孩並壓榨女性而得以運作。」普勞海姆藉此挑釁,他讓他的演員一再重複那個說不出口的字眼,「男同志」,同時要求男同志們自己改變一下。普勞海姆所要求的,一九七二年於明斯特(Münster)應驗了。別國的酷兒早就走上街頭了,當德國的這個族群首度慶祝克里斯多福大街紀念日(Christopher Street Day)的時候,一九七零年正緩慢地進入尾聲。他們因此在政治上遵循黑人跨性別女士,諸如瑪莎・詹森(Marsha P. Johnson,1945-1992,美國同性戀解放運動積極分子、變性人)所領導的酷兒傳統,於一場大搜捕行動中抵抗警察暴力與壓迫。

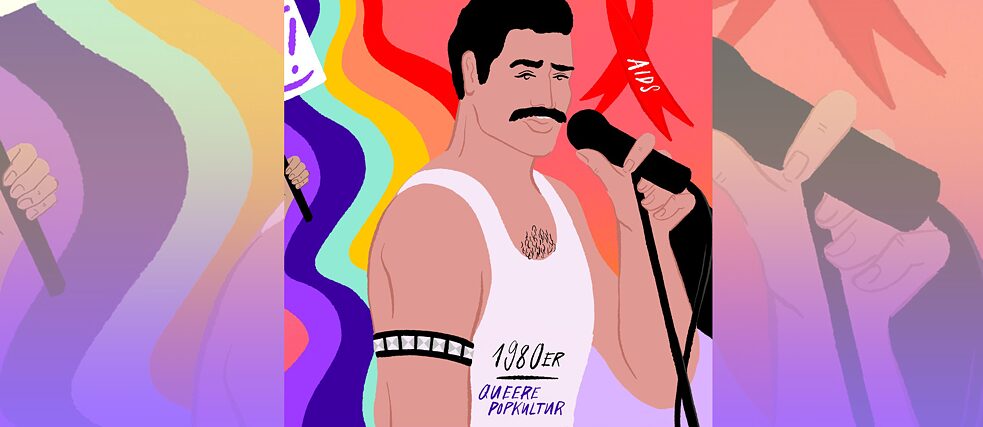

藝術家珂潤・皮洛(Cosy Piero,1937年出生的德國畫家Christina Conscience之藝名)在慕尼黑舉辦讓人津津樂道的派對,不只順性別(指性別認同與出生時指定性別相同的人的術語,反義為跨性別)和同性戀人士來參加她的派對,所有的性別與所有性傾向人士都聚於一堂。八零年代的慕尼黑成為酷兒生活的一個新的重鎮。愛滋病爆發之初,許多男同志朋友圈裡的人一個接一個死去。著名的從政人員中,例如霍斯特・傑霍夫(Horst Seehofer,1949年生),當今的內政部長,公開主張把感染人類免疫缺乏病毒的人集中送往療養院。不只這個族群的人,許多人也嚇出一身冷汗。巴伐利亞州制定了一項特別嚴格的措施,包括:強制妓女與毒販檢查。想要當公務員的人,愛滋病毒檢測的結果必須是陰性才行。與此同時的一九八零年代,卻也是酷兒流行文化以及次文化的興盛時期,國際紅星如弗萊迪・墨裘瑞(Freddy Mercury,1946-1991,原籍東非尚吉巴的英國創作歌手,皇后合唱團主唱,死於愛滋病)甚至搬到慕尼黑的Glockenbachviertel區。

今天呢?五彩紙屑如雨點灑落中的細微差別

經過了一百年,一九九四年時,第一百七十五條法律終於被廢除,一九九零年代,豈止許多酷兒以及讓人耳目一新的風格到達顛峰,科學家也受到美國性別研究的影響,投入更多精力研究酷兒的相關議題和理論。進入千禧年之後,這個族群又爭取到為自己的伴侶註冊登記的權利。十六年後,議員們湧向投票匭,投票決定婚姻的大門是否為所有人而開?結果:令人欣慰。多一點兒自由,接下來 – 依舊在議會大廳裡 – 撒下五彩紙屑以示慶祝!德國社會對酷兒們一如既往懷有多少矛盾心理,從同時產生的諸多現象可見一斑:一方面是流行文化 – 從服飾、應用程式到音樂 – 是酷兒美學唯一的一句名言。另一方面,演員們一旦出櫃,就要為他們的職涯發展擔心不已。一方面自豪地呼籲「包容」,同時也喜歡將自己與外國的情況區隔開來;另一方面,聯邦議會今年投票反對跨性別人士擁有真正的自決權。酷兒約會節目、派對以及網飛(Netflix)系列節目應運而生,但二零二一年時雙性人依舊心生不滿,因為「婚姻之門為所有人而開」中的「所有人」,其實並不真的針對所有的人。每家商店都看得到酷兒醒目的標誌,可惜這種標誌尚未巨大到足以填滿這個國家研究酷兒歷史時出現的種種空白。

回顧酷兒族群的歷史 – 以過去一百年為準 – 想必不讓人感到輕鬆,這一頁歷史不會讓人相信,情況將好轉或者會變得更好,但我們知道:我們存在。酷兒們如何力克所有阻礙,著實令人驚訝。同樣令人驚訝的,是一個繼承了數百年壓迫並排斥酷兒歷史的社會,以為愛就等於他們所認知的愛。

如果主流社會理解到,女同性戀、男同性戀、雙性戀、變性人、酷兒(或存疑)、無性戀(或盟友)—族群並沒有虧欠誰甚麼:沒有三人行、不須解釋、沒有唯一性,以及無須出櫃。當他們獲得較差的報酬,或者總是必須比別人好一點兒、更具創新性時,不需要沉默以對。我們不曾討論我們是否要求太多,總以為反正他們的處境已經大幅改善了。未來對我們來說,也許就是過去的一部分,而有些人一如既往寧可保持沉默。但我們顯然不是甚麼新鮮事。